|

Por Ángel Luna

Narrativas como Vida y época de Michael K (1983) de J. M. Coetzee, representan oro molido para los interesados en el tema de migración. En la novela, se nos muestra a un personaje errante. Inicialmente es llamado Michael K. Después pasará a convertirse en Michael, algunas veces Michaels, y al final, solo K. Cabe mencionar que, dichas variantes en el nombre, no son poca cosa. Muestran la paradoja de la identidad. Ese ámbito del ser en constante cambio, aunque inalterable en esencia. Quizás sea confusa la expresión, pero, quien ha migrado, sabe bien lo que significa seguir siendo uno mismo en una tierra donde la adaptación implicará, inevitablemente, el cambio. En dicho relato, se halla algo más que la radiografía de un personaje. Se encuentra el perfil de una época y un sitio; sobre todo, sus fracturas. El pesar del doliente atrapado en una Sudáfrica que aprisiona y lastima. En los inicios del texto, resulta inevitable la identificación con un Michael entregado —en su adultez y soledad— al cuidado de su madre. Mujer moribunda que extiende una última voluntad: pasar los últimos días de su vida en la tierra donde nació, ese lejano lugar donde conoció el mundo por vez primera. Michael se apropia de ese deseo. Sin embargo, su cumplimiento implica una total odisea. Se vuelve necesario convertir en mudanza la vieja bicicleta. De esa manera, el éxodo se torna en una caricatura desesperada y contra reloj. Es así como, a través de la palabra, vamos acompañando a ambos personajes en su aventura. El constante peligro de muerte lejos del hogar, pero en la misma patria; el dilema de la migración interna. El trayecto se convierte en una sobrevivencia, en un esquivar balas, engañar al hambre, sobrevivir asaltos, huir de encierros. Una migración de vida esquivando la muerte a cada paso. Así aparece lo inevitable. No obstante, la muerte entrega factura doble. Si bien, Michael respira en cuerpo y alma, su vieja personalidad no. Desaparece el hijo, el tibio jardinero, para dar lugar a un nuevo sujeto que asume la tierra de su madre, la casa de sus ancestros en arraigo a su linaje. Pero el arraigo no es permanente en la novela. Michael termina arrancado y vertido sobre un campamento. Ahí, él percibe cárcel y encierro. La sociedad, seguridad, hospedaje y alimento. Es la metáfora del hombre arrojado a un mundo que no fue moldeado a su medida. Lugar donde experimentar la otredad implica daño. Donde el diferente se aferra a segregarse. Pero la migración es siempre una revancha contra el destino que nos ajustó a una época y espacio. Así es cómo Michael se vuelve el migrante perpetuo, el errante que no acepta fronteras, que vuelve a zafarse del mundo para retomar el duelo con sus ancestros, en la vieja casa, sobre una tierra que le alimenta, que le entrega una nueva vocación y lo aleja de lo humano, siempre tan despreciable para él. Otra tarea imposible. Casi moribundo y enfermo, Michael es removido de su tierra para, de nuevo, ser devuelto a la humanidad; una humanidad que le habla de una misericordia desconocida por él, y que, por lo tanto, desprecia. Es ahí cuando la voz del texto es tomada por un narrador médico. Otro sujeto insatisfecho, harto de un mundo burocrático, asqueado de la guerra y atormentado por la desgracia humana. Un ser que admira la falta de adaptación del ahora Michaels; respetándola aún en contra de su vocación sanadora. Un médico que hace todo para que ese sujeto enigmático viva, pero, ¿cómo entender los múltiples significados de la palabra “vivir”? Quizás tarde, pero el médico acepta aquel destino. Evoluciona. Es así como el narrador nos despide de un Michael enfermo. El dibujo de un indigente que terminó como objeto de diversión para turistas en una playa. Desfalleciendo. Un sujeto que se apropia del mundo encerrándose bajo sus propios límites, dentro de sus mismas fronteras. Poco antes de concluir, el texto dice adiós a un sujeto que añora volver a su tierra. Que ansía el abrazo, ¿de Robert?, ¿del médico?, ¿de una mujer?, ¿de la madre?, no lo sabemos con exactitud. De lo único que hay noticia, es de su ilusión por una compañía que entienda el significado de la tierra, de sembrar, de estar juntos. Así, solo estar. Un sujeto que ansía dar fin a una migración permanente, donde la rebeldía contra el destino cese, y se encuentre un significado tolerable a las enigmáticas preguntas que no siempre resultan fáciles de responder, ¿de qué manera vale vivir la vida?, ¿existe algún lugar donde ello sea posible?

0 Comments

Por Francisco Carrillo

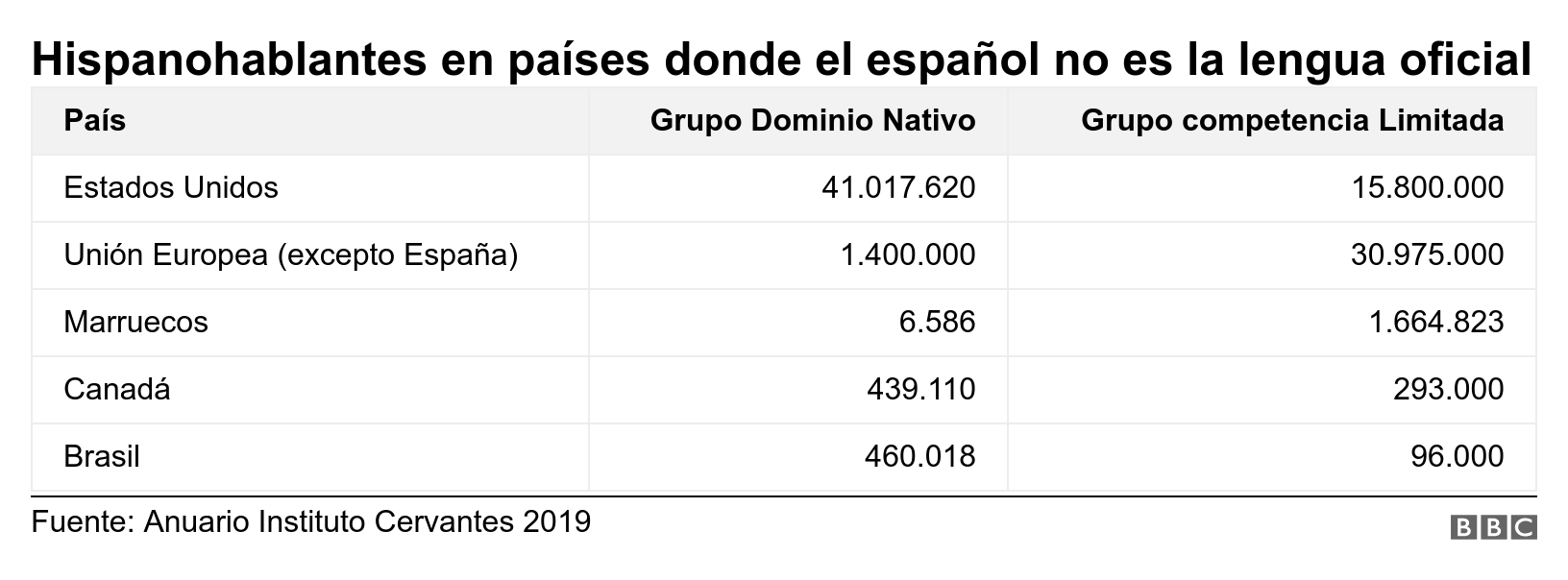

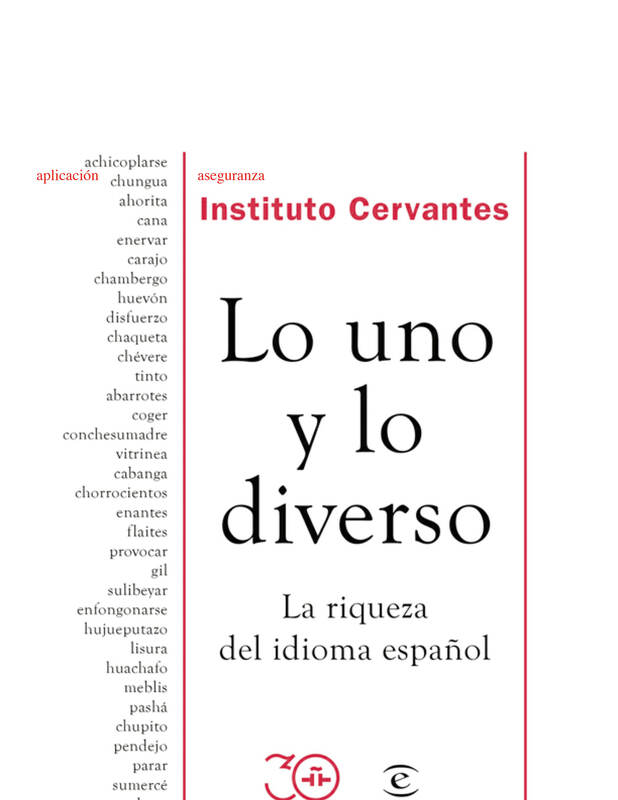

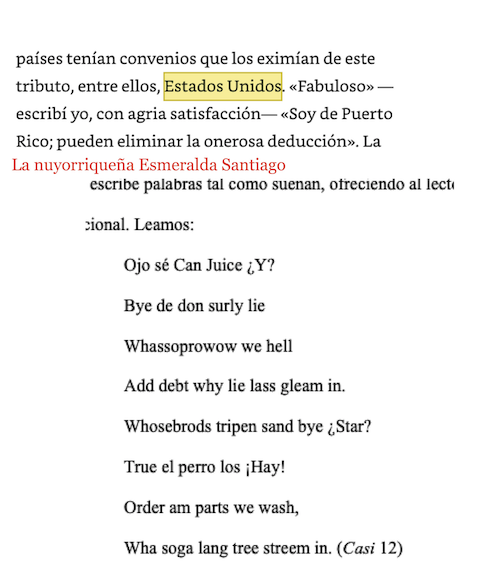

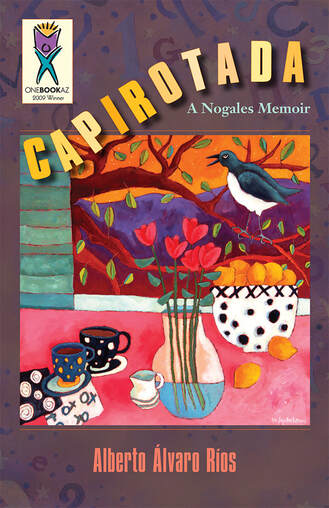

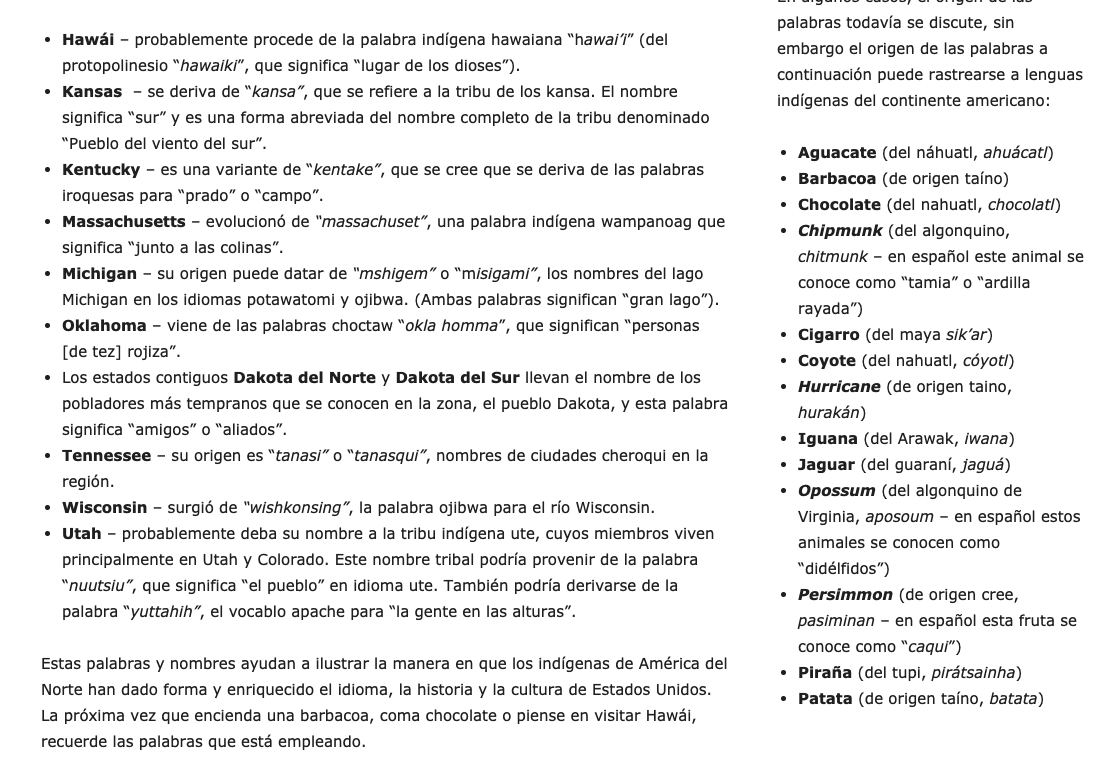

I. Este libro relata los sucesos trágicos del movimiento democrático estudiantil del año 1968 en la ciudad de México. Esta movilización repercute bastante en la historia del México contemporáneo. Elena Poniatowska, en su afán de periodista, recoge los testimonios de las víctimas. De esto nace este libro de historia testimonial. Hoy en día, la trascendencia de esta historia colectiva hace que el pueblo mexicano haga conciencia de lo brutal que puede llegar a ser el gobierno federal al ejercer la fuerza del poder ejecutivo. Por otro lado, las localidades, los espacios, las personas y la inconformidad de un pueblo joven en búsqueda de una vida libre sin represión es parte esencial de este libro y por ende cumple su objetivo de contar la atrocidad del gobierno mexicano. La síntesis del libro La noche de Tlatelolco es muy uniforme ya que su metodología alude a los puntos claves y no se sale de su línea del relato oral de los testigos de lo sucedido en el lapso de meses en el año 1968. Además, los estudiantes de diferentes escuelas y niveles académicos al igual que de clases sociales hacen de esta movilización estudiantil más elocuente dada la petición hecha por los estudiantes al gobierno. Seis puntos, enmarcan este plano petitorio que se establece, por medio del Consejo Nacional de Huelga (CNH) cuyo objetivo es que se lleve a cabo lo que la Constitución Nacional de México dicta para los ciudadanos mexicanos. También, hay un liderazgo muy marcado por parte de los estudiantes y las diferentes facultades de las identidades educativas participantes en este movimiento: los mítines o foros abiertos al público que son, por ejemplo, el liderazgo y la notoria participación colectiva. Este libro marca una pauta importante en el periodismo ya que la metodología es simple y la lectura muy fácil de comprender. Hay muchos detalles en cada uno de los relatos, pero todos tienen algo en común: el movimiento estudiantil. II. La noche de Tlatelolco, no es un libro común, ya que la variedad de registros hace de éste un trabajo único, igualmente la multiplicidad de voces crea un matiz detallado. Es de resaltar la estructura del libro: manera; material fotográfico, dos partes y una cronología cuya información es concisa y detallada. De la misma manera, este libro mantiene un tono y un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo sutil. Asimismo, antes de entrar en la primera parte de los testimonios, es primordial ver el material visual que es expuesto en blanco y negro debido a la importancia de las imágenes antes de iniciar la lectura. En la primera parte de La noche de Tlatelolco, Poniatowska nos invita a revivir las movilizaciones en lugares claves de la ciudad de México. El nombre que lleva la primera parte hace alusión a las marchas cada vez más organizadas sin ningún tipo de violencia, “Ganar la calle” es el título. “La noche de Tlatelolco” la segunda parte y quizá la más poderosa en cuanto a su contenido de esta historia oral sea cuando cada testigo nos lleva por el tumultuoso ataque de las fuerzas gubernamentales y el impacto que éste tuvo en las personas que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas. En esta parte la autora, desnuda complemente el horror que vivieron los estudiantes, obreros, padres y madres de familia, profesores, empleados, soldados y hombres del estado, la noche del 2 de octubre de 1968. Es de resaltar el poema titulado “Memorial de Tlatelolco” de la escritora mexicana Rosario Castellanos, cuyo contenido nos ofrece una fuerte crítica y un lamento sobre los acontecimientos. Por último, y no menos importante, este libro cuenta con una cronología de cómo se gestó el movimiento estudiantil hasta llegar a la trágica noche negra de aquella fecha. Dentro del tono y el lenguaje de este libro Poniatowska no emite un juicio, su perspectiva es imparcial y totalitaria para que los puntos de sus testigos tuvieran la misma oportunidad de objetar su testimonio desde el punto de vista de la memoria oral. Por tanto, el lector fácilmente percibe dicho tono ya que cada testimonio, aunque haya sido transcrito le sigue fiel a la oralidad de cada testigo. Por lo cual se puede apreciar el arduo trabajo de esta escritora en cuanto al lenguaje que manejó para conseguir que sus entrevistas no dejaran de ser auténticas, ese cuidado que se ve reflejado en la fidelidad de cada línea escrita. III. Con respecto a la estrategia histórica que Elena Poniatowska manejó en este libro, se puede observar que únicamente los testimonios son la historia ya que la información puede considerarse histórica aunque las entrevistas son residuos del histórico acontecimiento. Por un lado, las fuentes atendidas son: las entrevistas de diferentes personas, las actas jurídicas, los reportes de los hospitales, la prensa. Algunas de estas fuentes son más utilizadas que otras, ya que, por ejemplo, la prensa es mencionada una vez para hacer alusión a la falta de atención a lo ocurrido en Tlatelolco. También, los personajes en este trabajo ni uno es más importante que el otro, pero si hay unos de peso, por ejemplo, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sirvan de ejemplo las voces dolientes y los detalles que ellas traen hacen de cada personaje o participante en este trabajo algo digno de leer,.La autora no está tomando posición alguna solo señala los hechos, algo que Poniatowska desdeña son los juegos olímpicos, debido a que ella no le ve desde otro ángulo, porque los juegos olímpicos es un evento de talla internacional y ella lo pasa desapercibido, por lo que el enfoque es la memoria de muchos afectados. La autora incurre en la historia con el objetivo de ubicar al lector en contexto. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, es uno de los libros más leídos por los mexicanos. Esto significa que en general hace una metamorfosis en la conciencia de la gente mexicana. De esta manera le da importancia a la libertad de la cotidianidad del ciudadano y le permite vivir la historia desde el testimonio verídico y no por medio de la televisión, el periódico o la radio. IIII. Al leer este texto desde el punto académico no se puede evitar hacer una serie de preguntas, pero cuando se lee desde el punto de vista del mexicano puede dar un vuelco en el corazón. La noche de Tlatelolco, recalca la importancia de escribir la historia, pero la historia de quienes la relatan y la han vivido. Hay cierta interconexión con lo se hace por medio de las entrevistas que ya ha realizado. Por otro lado, hay confusión acerca de cómo se intercalan las entrevistas sin dejar de ser fiel al registro original. Igualmente, parece que este libro atiende a la forma de cómo se quiere presentar una parte de la microhistoria. No se tiene claro que algo se pueda llegar hacer desde la parte del testigo, ya que también puede ser un punto de subjetividad y puede que haya versiones diferentes, pero el punto es que la veracidad del material viene de múltiples voces las cuales están llenas de nostalgia. Como colofón diré que al igual que este texto no es un trabajo periodístico sino una microhistoria de un lugar específico y Poniatowska no realizó un trabajo periodístico sino una recopilación de historia oral mediante testigos verídicos. En diversas entrevistas la misma escritora ha mencionado la recopilación de entrevistas como un trabajo periodístico. Por Daniel Minerbi Vargas En esta lista aparecen los 21 autores que han participado en la obra, por invitación del Instituto Cervantes, son María Antonieta Andión, María Teresa Andruetto, Gioconda Belli, Gonzalo Celorio, Luis García Montero, Mempo Giardinelli, Álex Grijelmo, Carla Guelfenbein, Carlos Herrera, Fernando Iwasaki, Rolando Kattan, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Carme Riera, Nancy Rozo, Daniel Samper, Marta Sanz, Maia Sherwood, Pablo Simonetti, Juan José Téllez y Juan Villoro. Pero ¿en dónde quedó algún escritor o escritora estadounidense hispanohablante? Isabel Allende, Valeria Luiselli, Rolando Hinojosa-Smith, Daniel Alarcón, Aristeo Brito, Esmeralda Santiago, Ilán Stavans, Luis Valdez, Saúl Holguín Cuevas, Diego Fonseca, Jorge Ramos, Manuel Murrieta Saldívar, Eduardo Lago, Víctor Fuentes, Justo Alarcón, Gustavo Pérez Firmat, Julia Álvarez... o nuestro David Muñoz. ¿Cuándo darán el crédito a los eulativos hispanohablantes? https://www.latinobookreview.com/grupos-de-escritores-en-espantildeol-en-estados-unidos--latino-book-review.html (Solo españoles en Estados Unidos) https://www.anle.us/publicaciones/biblioteca-digital/escritores-espanoles-en-los-estados-unidos/ O alguno de los incluidos en la The Norton Anthology of Latino Literature (2011) https://books.google.com/books/about/The_Norton_Anthology_of_Latino_Literatur.html?id=AlyaRAAACAAJ ¿Cuántos hispanohablantes hay en los Estados Unidos? ¿Qué palabras indígenas provienen de las Américas? ¿Habrá palabras que estarán en el diccionario RAE provenientes de los Estados Unidos para el año 2050? Todas estas preguntas anteriores e imágenes a continuación tomadas del libro Lo uno y lo diverso. La riqueza del idioma español atestiguan la influencia pasada y presente de las regiones estadounidenses del suroeste, sur, medioeste y este, pero ¿cuándo se reconocerán? Las palabras aplicación y aseguranza están destinadas a aparecer en el Diccionario de la Real Academia Español con otros significados, quizá para el año 2050, cuando Estados Unidos sea el primer país con más hispanohablantes del mundo. Aseguranza (con otro significado) https://dle.rae.es/aseguranza?m=form Aplicación (con otro significado) https://dle.rae.es/aplicaci%C3%B3n y dejarán de ser aberraciones... y el espanglish angelino será un regionalismo… y la versión de Ilán Stavans del Quixote estará completa: y habrán reconocido al Premio Casa de las Américas (1976) Rolando Hinojosa-Smith… y a John Leguizamo como dramaturgo… y podremos cantar la versión del himno estadounidense de Esmeralda Santiago… Y en el índice de otra versión de Lo uno y lo diverso. La riqueza del idioma español de 2050 aparezca la palabra capirotada del libro de Alberto Álvaro Ríos... Una rápida búsqueda en la versión actual de La riqueza del idioma español encuentra que hay 23 entradas al buscar “Estados Unidos” Podemos ver que algunos de los escritores que se incluyen en esta versión han vivido, han trabajado y/o han enseñado en los Estados Unidos… Gonzalo Celorio Mempo Giardinelli Carlos Herrera Laura Restrepo Maia Sherwood Juan Villoro Si vemos la aportación de las palabras en lenguas indígenas americanas: https://share.america.gov/es/estas-palabras-son-de-origen-indigena/ Aquí les dejo la presentación del libro recién ocurrida en España. Esperemos que todos estos cambios sucedan antes del año 2050.

Por Daniel Minerbi Vargas

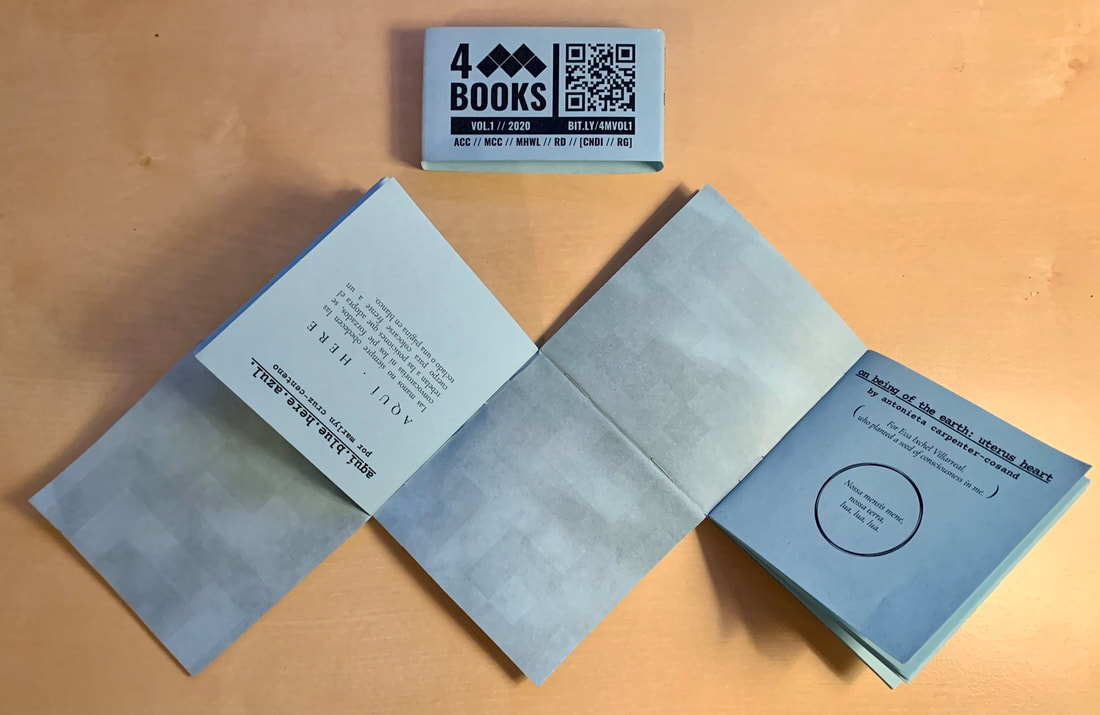

4M BOOKS: VOL. 1 [2020] www.fiikbooks.org/read/4mv1 Antonieta Carpenter-Cosand – a função da consciência Marlyn Cruz-Centeno – mujeres sobrevivientes de huracanes Mary Hope Whitehead Lee – cultural worker, cartonera nomadRaquel Denis – soft singing slow lady Concepto Lectura, plática, celebración bilingüe, en línea. Tierra, fuego, aire, agua. Útero, manos, omeyotl, vómito. Seis meses, editor, Ryan Greene – desertbornbookboy, corazón y cerebro. Seis meses, traductora, Claudia Nuñez de Ibieta – like joni said, stardust, comunicadora. Celebración Concepto de 4 mujeres, 4 libros, 4 historias, 4 diferentes direcciones. Raji -Ganesan, bendición, ofrenda, cerrar ojos. Latido de su corazón, sonidos, olores, vibraciones. Tranquilidad, lugar, espacio, estado. Antonieta Carpenter-Cosand Estar de tierra: Útero corazón. Todos los colores, ancianos, coces, pueblos. Niña, creadora, sabia, linaje. Español/inglés, griego, portugués, latín. Marlyn Cruz-Centeno aquí. blue. here. azul. Manos, obedecer, cuerpo, teclado. Página, verter, dedos, guantes. Manos ademanes, manos de Mamá, manos ceden. Mary Hope Whitehead Lee oméyotl: divine duality Profano, azul, aquí, oméyotl. Doble retrato, Diego, Frida, 1929-1944. Náhuatl, quetzal, obsidiana, Coyoacán. Raquel Denis Blue HERE – azul AQUÍ Negra, no hay tiempo, maldición, cuarto azul. Casa, seguridad, cuna, vientre. Afuera, miedo, no hay seguridad, gris Impresiones del público Experiencia de escribir, leer, colaborar, compartir Voz unida, multicolor multicultural, venera a la mujer. La interioridad de la mujer, cosas sencillas, cosas que se pueden tocar, pasaje colectivo… Adquirir vía: [email protected] Sábado 27 junio 2020 |

AuthorÁngel Luna (Tijuana, 1986). Psicoanalista, doctor en migración y escritor. Sus escritos aparecen en revistas como El comité 1973, Erizo Media, Espiral. Su próxima publicación aparecerá en la compilación de cuentos Letras peregrinas, coordinado por Rosina Conde en colaboración con la Universidad de Arizona y Peregrinos y sus letras. Archives

May 2022

Categories |

RSS Feed

RSS Feed