|

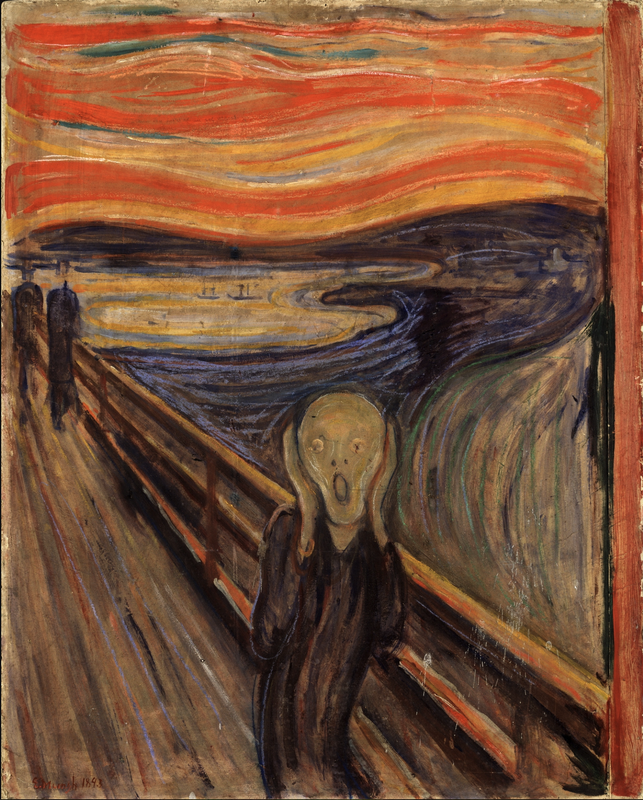

Por Daniel M. Vargas ¿Alguna vez has intentado combatir tus miedos a través del arte y la cultura? Es algo difícil de hacer, pero al usar tu imaginación, identificar y explicar ese miedo, lo puedes expresar: cántalo/tócalo, píntalo/dibújalo, báilalo, dale una forma, actúalo, fílmalo/fotografíalo, escríbelo, encuéntralo en tu mundo de alrededor. El arte y la cultura ofrecen una infinidad de formas de expresión que pueden ayudarnos a enfrentar y aliviar nuestros miedos. Al producir arte, podemos lograrlo. En un reciente ejercicio teatral lo pude sacar. De repente me he dado cuenta que he encontrado representaciones simbólicas en el mundo que me rodea y que son todas formas válidas y poderosas de dar forma a nuestros miedos y liberarnos de su efecto. Casi todos hemos visto este cuadro de El grito del pintor noruego Edvard Munch. Se ha hablado mucho sobre esta obra, aparece como referencia en muchos sitios, libros, ensayos, se ha convertido en una figura popular. Su mensaje es de una persona contemporánea (del siglo XIX), que está en un momento de profundo sufrimiento y desesperación de su propio ser. Munch tuvo una inspiración vista en la expresión de una momia peruana que encontró mientras visitaba Paris. En una página del diario de Munch aparece este párrafo escrito en 1982 al momento que se le vino a la mente esta idea:

"Paseaba por un sendero con dos amigos – el sol se puso – de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio – sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad – mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza".* El arte nos permite cantar o tocar música, canalizar nuestras emociones y liberar la tensión que provoca el miedo. Pintar o dibujar puede ayudarnos a visualizar nuestros miedos de una manera palpable y luego enfrentarlos de manera creativa. Bailar nos permite expresar nuestras emociones a través del movimiento. Como me sucedió a mí, actuar me brindó la oportunidad de explorar uno de mis miedos desde una perspectiva muy diferente y sacarla, como la obra de Munch, en forma de un grito. La cultura, también como el arte, nos permite encontrarnos con representaciones populares y personales que tienen un símbolo o forma que en determinando momento puedo llevarnos a una escena pasada que nos haya causado un miedo y así liberarnos de su impacto en nuestras mentes. ¿Tú qué piensas? *historia-arte.com/obras/el-grito

0 Comments

Por Graciela Silva-Rodríguez Hilda Patricia Rosina Conde (n. 1954) estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido editora,1 profesora universitaria, periodista, escritora, cantante,2 y performera. Ha publicado una diversidad de géneros literarios.3 Al mismo tiempo ha incursionado en la música y el teatro.4 La Genara (1988)5 es una novela que originalmente fue escrita y publicada por entregas en el suplemento cultural de un periódico de la mítica Tijuana donde, según palabras de la propia Rosina, “hubo una interacción entre ella y sus lectoras, al grado de que La Genara se convirtió en un personaje vivo, dinámico, cotidiano […], que rondaba de boca en boca al mismo tiempo que se gestaba”.6 En su vida, Conde asume el acto de escribir no como un evento fortuito, un hobby o un accidente, sino como el despertar de una conciencia que la impulsa a dejar plasmada en letra la tradición y la cotidianidad; ratificando lo que dicho acto significa. Al respecto, Conde ha declarado que lo que la motiva a escribir es todo aquello con lo que se enfrenta en la calle todos los días: “son los problemas cotidianos, los problemas de la gente, las cosas que oigo en la calle […] los conflictos […] la realidad es la que me motiva a seguir escribiendo, la realidad que está cabrona” (cit. en Cota 109). La realidad que vive y enfrenta la mujer en un espacio y un tiempo determinados le ha adjudicado significados a lo femenino y ha constituido esencialmente una modalidad de territorialización–un acto de posesión a través del lenguaje–realizada por un Sujeto masculino que intenta perpetuar la subyugación del otro (Guerra-Cunningham 12). En tales procesos de territorialización se entrecruzan dos procedimientos fundamentales: por un lado, la exclusión de la mujer del ámbito laboral, político y cultural en general; por otro, la prolífera creación de construcciones imaginarias con respecto a la mujer y lo femenino, sobre las cuales se sustenta su exclusión. Otros aspectos dentro de los cuales se manifiesta la territorialidad patriarcal, se encuentran en medio de las dicotomías naturaleza/cultura y casa/entorno externo–una cartografía genérico sexual–orientadas a imponer fronteras a lo femenino. Una aproximación histórica a los orígenes de este discurso sexuado nos remonta hasta el Génesis donde la divinidad era asumida como masculina, en tanto que al binomio Adán-Eva correspondía a la totalidad y el complemento. En la Ilíada y la Odisea, ambas del griego Homero, la mujer es presentada como objeto deseado por los hombres. Dos siglos después, Hesíodo (siglo VII a. de c.) visualiza a la mujer como el castigo de Dios. Platón la integra a una ciudad ideal o “sociedad perfecta”, igualándola a una élite de guardianes hombres, pero al mismo tiempo, señalando su debilidad.7 Asimismo, Aristóteles enmarca a la mujer dentro de ciertas dualidades específicas: forma/materia, activo/pasivo, completo/incompleto y perfecto/imperfecto; Francis Bacon la resume vía las dualidades mujer/naturaleza y hombre/ciencia; y por su parte, en Julia o la nueva Eloísa (1761), Jean Jacques Rousseau la enmarca bajo los pares hombre/individuo político y mujer/entidad biológica. Al no quedarse fuera, Augusto Comte a través de la fundación de la sociedad positivista (1848), en relación al sexo femenino, propone la creación de un culto a la mujer, como recompensa a sus servicios domésticos y por ser la perpetuadora de la Sagrada Familia burguesa. Para Charles Darwin, En el origen del hombre (1871), al poseer ciertas características como la intuición, la percepción y la imitación más desarrolladas, la mujer se asemeja a las razas inferiores. Finalmente, Sigmound Freud en su obra, Más allá del principio del placer (1922) detecta los orígenes de la subordinación femenina en el papel primario de la reproducción biológica. De los orígenes susodichos, se puede afirmar que la experiencia femenina y la identidad social emergen de una experiencia historizada y no de una sustancia de lo femenino. La llamada condición femenina es, entonces, una posición particular y relativa dentro de un contexto histórico y social siempre cambiante, es decir, de una red de relaciones específicas. De tal modo, el concepto de mujer debe ser entendido como una posicionalidad,8 designando tal noción a un principio ordenador que ubica a la mujer como una realidad desde el presente pero siempre articulada bajo la dimensión histórica y la dimensión política. Se conforma así un concepto dinámico de la mujer el cual lo mismo informa a la teoría que a la práctica política; se supone una realidad en movimiento. Desde su posicionalidad, y como miembro de su generación,9 Rosina Conde cuestiona los proyectos de identidad y los valores instituidos, de la cultura androcéntrica, a base de trasgredir los personajes femeninos tradicionales, la autoridad paterna, los convencionalismos sociales y el tradicional sometimiento conyugal. A través de estas transgresiones, subvierte el discurso dominante y fractura el sistema hegemónico de representación. Además, para comprender el discurso epistolar en La Genara, acudimos a la crítica de varios investigadores: Aralia López González, Carmen Naranjo, Celia Amorós Puente, Gayle Rubi, Judith Butler, Gilberto Giménez, Alberto Moreiras e Íleana Rodríguez. En el presente ensayo se profundiza el estudio de la posición ideológica de Rosina Conde en La Genara a tres niveles. Primero, se analiza a las mujeres que han asumido el discurso de la modernización (elaborado e impuesto por los hombres) sin contar con el apoyo de la cultura tradicional, constituyéndose ellas en una vanguardia estigmatizada de la cual se reconocen los siguientes síntomas: la incomunicación y ruptura con la familia de origen, la crisis generacional ante el rechazo del padre, el desconcierto de la madre que no logra a bien entender a las hijas y tan sólo es un vínculo comunicador entre padre e hijas, la ruptura de esquemas familiares y, sobre todo, la terrible soledad experimentada cuando se enfrentan a una sociedad que no sólo las sanciona, sino que las castiga por infringir los patrones establecidos. Segundo, se marca cómo Luisa acude a la lectura en reversa a través de diferentes textos para orientar a su hermana menor en sus respectivas relaciones: la familiar, la matrimonial y la laboral. El desarrollo de una literatura femenina supone una especie de doble conciencia o doble vida, la cual resulta de la interacción conflictiva entre la identidad establecida (los padres de Luisa y Genara esperan que sus hijas se comporten como “buenas esposas” y “mujeres decentes”) y el surgimiento de una identidad emancipada. El desarrollo de ésta última se puede apreciar vía una gran cantidad de textos femeninos donde se supone una tensión entre el sometimiento y el deseo de liberación. Tal identidad se precisa dentro del binomio dependencia/independencia o subordinación/autonomía y se expresa textualmente como ambivalencia, angustia, locura, suicidio o tránsito en base a sentimientos de culpa o depresión. Para entender tal efecto, se emprende un estudio de la intertextualidad en dos novelas: La princesa de Cleves (2000) de Madame de la Fayette y Tristana (1975) de Benito Pérez-Galdós y en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) del cineasta Pedro Almodóvar; nos interesa invertir la historia y ratificar su posición liberadora. Finalmente, a través de la afirmación del discurso subalterno, se refuta el legado utópico del poder patriarcal sobre la hetereotopia feminista. Por medio de La Genara, Conde avanza la posición de la mujer involucrada y excluida por el orden simbólico patriarcal, “[produciendo] una sensibilidad estética diferente que se manifiesta en el ejercicio literario” (López Gonzáles 38). 1 Entre otros proyectos, fundó las editoriales independientes Panfleto y Pantomina y Desliz, y ha sido editora fundadora de dos revistas de periodismo cultural, El Vaivén y Tercera llamada, y de dos revistas culturales: La Línea Quebrada/The Broken Line y Revista de Humanidades (Universidad Autónoma de Baja California). Ha publicado en numerosas revistas y suplementos culturales en México, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 2 Participó como cantante con el grupo de Blues Follaje en los siguientes discos: Clásicos de Blues (1998) y Blues del alma: yo contigo (2000)–ambos para Discos Phoenix. En el 2001 aparece incluida en el disco compacto intitulado Sirenas al ataque: historia de las mujeres rockeras 1956-2000. 3 Tiene publicados los siguientes libros y plaquettes: Poemas de seducción. México: La Máquina de Escribir, 1981; De infancia y adolescencia. México: Panfleto y Pantomima, 1982; El agente secreto. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California,1990); De amor gozoso: testículos. Tijuana: Desliz, 1991; Bolereando el llanto. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993; Arrieras somos... Culiacán: Difocur, 1994. Reimp. y con trad. al inglés: Women on the road... CA: San Diego State University Press, 1994. Reimp. y con trad. al francés: Femmes en Chemin. París: Syllepse, en prensa; Embotellado de origen. México: Conaculta/ Instituto Cultural de Ags., 1994; La Genara Tijuana: Conaculta/Centro Cultural Tijuana, 1998; y En la tarima. México: Desliz/Ariadne, 2001. En coautoría ha publicado: En esta esquina. Mexicali, UABC, 1991. Reimp. y con trad. al inglés: In this Corner. CA: San Diego State University Press, 1996 y Below San Onofre. CA: San Diego, Pan Handler Production, 1992. 4 Ha presentado tres obras de arte-acción que incluyen guión, vestuario y realización propios: Cilicios de Amor (Ensenada y Tijuana, 1992); Señorita Maquiladora (Monterrey,1996 y Universidad de Chapingo, 1997); y Those were the days: ensayo autobiográfico, el cual ha venido presentando desde el año 2000 en diversos foros artísticos y culturales de la República mexicana, Estados Unidos y Brasil. 5 Premio Cultura IMAP (Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana) para obra publicada. 6 Rosina Conde. Publicaciones: La Genara. http://rosinaconde.mx/la-genara-novela/ 7 Véase: Margarita Dalton Palomo. “Introducción”. Mujeres, diosas y musas: Tejedoras de la memoria. México: Colegio de México, 1996. 15-49. 8 Véase: Aralia López González. “Justificación teórica: Fundamentos feministas para la crítica literaria”. Sin imágenes falsas: Sin falsos espejos. Coord. Aralia López González. México: Colegio de México, 1995. 13-48. 9 Gabriel Trujillo Muñoz la ubica dentro de la generación de choque o finisecular: escritores nacidos entre 1954 a 1964. Publican a partir de los 70 y los 80. Véase el ensayo: “Mi generación: poetas bajacalifornianos nacidos entre 1954 y 1964”. Literatura bajacaliforniana del siglo XX. Mexicali: UABC 1997. 83. Por Annabel de la Torre

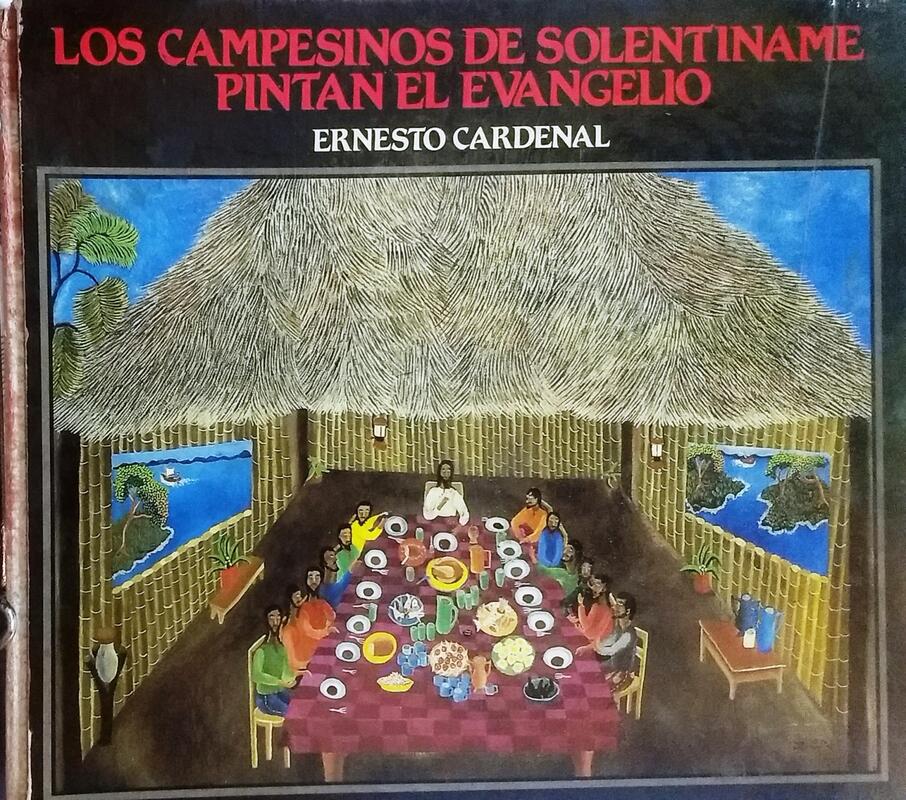

Arizona State University La discriminación racial sigue siendo un tema relevante para la comunidad mexicoamericana. En general, los latinos en los Estados Unidos continúan enfrentando la discriminación. Según Pew Research, los latinos en una encuesta para el año 2017 respondieron, el 38%, que fueron maltratados por su raza y criticados por hablar español en público o recibieron insultos derogatorios (Hugo López et al.). Más recientemente, la Oficina Federal de Investigación (FBI, Federal Bureau of Investigation) informó que el número de crímenes por odio contra los latinos ha aumentado 8.7% entre 2018 y 2019 (Gamboa and The Associated Press). Entonces, es importante continuar estudiando la discriminación racial y cómo impacta a la comunidad mexicoamericana. Los efectos de la discriminación racial han sido investigados por la literatura y la psicología. Por ejemplo, varios estudios psicológicos han investigado si experimentar la discriminación racial afecta la salud mental. Además, varias novelas han descrito la experiencia de experimentar la discriminación racial. Un ejemplo es la novela Soldaditos y muñecas (2019) escrita por Gloria L. Velásquez; mientras enfoca en la historia de una familia mexicoamericana, describe también la discriminación racial sufrida por la comunidad mexicoamericana durante las épocas. Detalla cómo esta discriminación contribuye a la depresión y el estrés, en adición a otros problemas. Esta investigación trata de examinar la literatura. Específicamente, muestra cómo los estudios psicológicos y la novela Soldaditos y muñecas pueden contribuir a nuestro conocimiento sobre el impacto de la discriminación racial en la salud mental. La discriminación racial en Soldaditos y muñecas Históricamente, la comunidad mexicoamericana experimentó mucha discriminación. Soldaditos y muñecas presenta este historial mediante sus personajes, la protagonista Esperanza y los varios miembros de su familia. En realidad, la novela repasa las épocas desde los 1800 (ver página 28), pero esta investigación solo va a enfocar en el período entre 1940 y 1970. Este período captura las experiencias de Esperanza, su hermano mayor Antonio y sus padres. En general, sus experiencias muestran cómo la discriminación racial produjo desigualdad. También muestran cómo los mexicoamericanos fueron prohibidos de participar plenamente en la sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad estadounidense continuó segregando a los mexicoamericanos (Englekirk and Marín 1195). En adición de segregar los vecindarios (Englekirk and Marín 1195), también segregó los espacios públicos como escuelas, restaurantes y cines (Cortés 707-09 como citado en Englekirk and Marín 1195). Esta segregación es mencionada en Soldaditos y muñecas. Por ejemplo, la mamá de Esperanza cuenta que en su día “[m]uchos restaurantes y tiendas tenían letreros que decían NO MEXICANS ALLOWED” (Velásquez 50). También, recuerda que “[s]i eras un mexicano, sólo podías ir al cine tal noche de la semana” (50). Estas experiencias enfatizan cómo los mexicoamericanos fueron marginados de la sociedad y tratados de una manera injusta. En adición, no tenían las mismas oportunidades de obtener trabajos mejores. Declara la mamá, “Nunca nos daban ninguno de los trabajos buenos, puro trabajos en los files” (52). Entonces, tenían más obstáculos que dificultaban el avance económico. Parece que era básicamente imposible el avanzar y salirse de la clase obrera. Una generación después, las cosas no han mejorado. Esperanza también habla sobre la discriminación racial. Cuando describe la frustración sentida por su hermano Antonio, dice que “estaba harto del betabel y, como el resto de sus amigos, se resentía porque nadie en esos pueblitos de Colorado le quería dar un trabajo a los mexicanos si no era trabajo de campo” (19). Indica que la discriminación racial estaba continuando en la fuerza laboral. Finalmente, Esperanza vive su propia experiencia con la discriminación racial. Básicamente, mira cómo a su papá Armando lo deja morir el doctor Merry: Who? Armando? Get someone else, I’m busy now. Or just let him bleed. I don’t care. I’m sick and tired of trying to help him and all those Mexicans (39). En la escena, el papá está en condición crítica, pero el doctor Merry no quería regresar al hospital para ayudarle porque es un mexicano (38-39). Esta escena muestra cómo la discriminación racial puede causar desigualdad en los servicios médicos. En total, los personajes han sufrido experiencias injustas y a veces traumáticas. El impacto de la discriminación racial en la salud mental Los estudios dan evidencia que la discriminación racial tiene consecuencias negativas para la salud mental. Por ejemplo, Gee et al. utilizaron datos de la New Hamsphire Racial and Ethnic Approaches to Community 2010 Intiative para investigar si hay una asociación entre las experiencias con discriminación racial y una peor salud mental (1821-1822). Por participantes, utilizaron datos de personas quienes se identificaban como afroamericano, mexicoamericano o latino (1822). A pesar de las diferencias en factores como la etnicidad, se encontró una asociación entre la discriminación racial y la peor salud mental (Gee 1825). Similarmente, Chin et al. estudiaron el impacto de la discriminación racial en la salud mental de las personas quienes se identificaban como afroamericanos y latinos (615-616). Encontraron que la discriminación racial en general está asociada con la depresión y el estrés postraumático (618), pero cuando se divide la discriminación racial en cuatro diferentes aspectos, solo el aspecto del rechazo social está asociado con la depresión y el estrés postraumático (614 [extracto], 619). Más general, otros meta-análisis, como Paradies et al. (2015), encontraron efectos de la discriminación racial en la salud mental (Carter et al. 17). En su propio meta-análisis, Carter et al. encontraron una asociación entre la discriminación racial y el abuso de sustancias (28). También encontraron una asociación entre la discriminación racial y los problemas con el estrés y el trastorno obsesivo-compulsivo (29). De 53 estudios, 38 encontraron que la discriminación racial está asociada con experiencias de una peor salud mental (Williams et al. 200-201). El impacto de la discriminación racial en la salud mental como representado en Soldaditos y muñecas Los estudios psicológicos no son la única manera para investigar el impacto de la discriminación racial en la salud mental. La literatura puede jugar un papel importante porque reflexiona sobre las experiencias de los individuos y a veces también las experiencias de las comunidades. Entonces, el examinar un texto puede ayudar en hacer observaciones sobre los problemas enfrentados por los individuos y las comunidades. En general, Soldaditos y muñecas enfatiza para el lector cómo la discriminación racial daña la salud mental. Ultimadamente, el daño es el resultado del proceso que denigra el valor de la persona. Es muy evidente en el personaje Armando, el papá de Esperanza. Empieza como una persona que reconoce su propio valor. Tenía confianza en sí mismo y quería ver qué podría lograr. Esto es indicado en cómo la mamá describe Armando a Esperanza. Dice que él “era un gran soñador”, lo cual implica que tenía una actitud positiva sobre sí mismo (Velásquez 52). Específicamente, tenía la confianza para tratar de solicitar otros empleos: “[S]e iba a la oficina de empleo. Iba cada día” (52). Sin embargo, es insinuado que Armando fue discriminado porque “[s]iguió tratando y tratando, pero no le querían dar un trabajo” (52). Al final, Armando “se deprimió más” o, en otras palabras, desarrolló un sentido denigrado sobre su valor (52). La frase, “Él quería mucho más de la vida en vez de ser tratado como un mexicano sin valor” (53), encapsula el proceso dañoso de la discriminación racial. Básicamente, es estresante ser deshumanizado. Además, Soldaditos y muñecas habla sobre el alcoholismo como una consecuencia de la discriminación racial. En una conversación entre Esperanza y Antonio, este explica por qué quería solicitar al Cuerpo de Marines (86). No quería “ser un animal en los files como los demás [es decir los otros mexicanoamericanos]” (86). Con eso, se refiere a la discriminación racial que no permitía a los mexicoamericanos a obtener trabajos mejores, pero también se refiere a cómo los mexicoamericanos quedan deshumanizados en el proceso. Esta deshumanización tiene un impacto negativo en la salud mental. Específicamente, puede poner a las personas en un riesgo más alto de comportamientos no saludables, como el alcoholismo. En la frase, “¿Quieres que termine como todos los mexicanos en el pueblo, emborracharme cada noche para así poder aguantar el siguiente día?” (86), Antonio menciona que observaba a muchas personas utilizar el alcohol para afrontar el estrés. En otras palabras, el uso de alcohol en este caso está asociado con el estrés de experimentar la discriminación. Sin embargo, Antonio también está impactado por la discriminación. Hay “amargura y […] dolor en sus ojos” (86) que sugiere que se sentía frustración. Al final, Soldaditos y muñecas da ejemplos de cómo la discriminación racial puede contribuir a la depresión, el estrés y el alcoholismo. Adicionalmente da ejemplos de cómo puede afectar su sentimiento de autoestima. Conclusión: La importancia de examinar la literatura Hoy día la comunidad mexicoamericana continúa enfrentando la discriminación racial. Entonces, es importante investigar los efectos de la discriminación racial en la persona, así como los efectos en la salud mental. Hay varias maneras en las cuales podemos aprender más sobre este problema. Cada manera puede ofrecer una perspectiva rica a la investigación. Entonces, examinar la literatura no significa solamente comparar la literatura con los estudios psicológicos y ver si los dos campos hacen las mismas observaciones. Significa que también debemos considerar cómo los dos pueden contribuir a nuestro conocimiento sobre la discriminación racial y sus consecuencias para la salud mental. En este caso, los estudios dan evidencia que la discriminación racial puede contribuir a los problemas de salud mental como la depresión (Chin et al. 618). Sin embargo, Soldaditos y muñecas ofrece casos individuales en que podemos explorar cómo la discriminación racial se implementa en las comunidades. Adicionalmente, podemos utilizar los casos para explorar las varias maneras en cuales la discriminación racial podría tener un impacto en la salud mental. Es importante examinar los dos discursos, el psicológico y el literario, para ver (1) qué ha encontrado la ciencia sobre el fenómeno, (2) qué están diciendo las comunidades sobre el fenómeno y, finalmente, para ver qué está ocurriendo en la sociedad y la cultura. Obras citadas Carter, Robert T., et al. “A Meta-Analytic Review of Racial Discrimination: Relationships to Health and Culture.” Race and Social Problems, vol. 11, no. 1, 2019, pp. 15-32. ProQuest, doi:10.1007/s12552-018-9256-y. Chin, Dorothy, et al. “Racial/ethnic Discrimination: Dimensions and Relation to Mental Health Symptoms in a Marginalized Urban American Population.” American Journal of Orthopsychiatry, vol. 90, no. 5, 2020, pp. 614-622. ProQuest, doi:10.1037/ort0000481. Englekirk, Allan, and Marguerite Marín. “Mexican Americans.” Gale Encyclopedia of Multicultural America. Ed. Jeffrey Lehman, 2nd ed., vol. 2, 2000, pp. 1190-1222, Gale eBooks, https://link.gale.com/apps/doc/CX3405800108/GVRL?u=asuniv&sid=GVRL&xid=de0b83c4. Accessed 16 Nov. 2020. Gee, Ryan, et al. “Self-Reported Discrimination and Mental Health Status Among African Descendants, Mexican Americans, and Other Latinos in the New Hampshire REACH 2010 Initiative: The Added Dimension of Immigration.” American Journal of Public Health, vol. 96, no. 1, 2006, pp. 1821–1828, PMC, doi:10.2105/AJPH.2005.080085. Gamboa, Suzanne and The Associated Press. “Rise in the Report of Hate Crimes against Latinos Pushes Overall Number to 11-year High.” NBC News, 16 Nov 2020, https://www.nbcnews.com/news/latino/rise-hate-crimes-against-latinos-pushes-overall-number-highest-over-n1247932. Hugo López, Mark, et al. “2. Latinos and Discrimination.” Pew Research Center, 25 Oct. 2018, https://www.pewresearch.org/hispanic/2018/10/25/latinos-and-discrimination/. Accessed 06 Nov. 2020. Hugo López, Mark, et al. “2. Latinos and Discrimination.” Pew Research Center, 25 Oct. 2018, https://www.pewresearch.org/hispanic/2018/10/25/latinos-and-discrimination/. Accessed 06 Nov. 2020. Velásquez, Gloria L. Soldaditos y muñecas. Ediciones Eón, 2019. Williams, David R., et al. “Racial/ethnic Discrimination and Health: Findings from Community Studies.” American Journal of Public Health, vol. 93, no. 2, 2003, pp. 200-208, Google Scholar, doi:10.2105/AJPH.93.2.200. Annabel de la Torre es una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona (Arizona State University). Está estudiando para obtener un título en psicología y una asignatura secundaria en español. Se gradúa en mayo de 2021. Espera que pueda utilizar el español en su nueva carrera y servir a la comunidad hispanohablante. Después de graduarse, planea trabajar en el área de la salud de comportamiento. Eventualmente quiere regresar a los estudios para obtener una maestría de la asistencia social o de otra área de especialización similar. Por Daniel Minerbi Vargas La utopía se vuelve realidad. En estos tiempos de pandemia la cultura nos rescata y nos regresa a la naturaleza. Lo mismo que le sucedió a Ernesto Cardenal en tiempos de su lucha contra la dictadura nicaragüense de Anastasio Somoza. Surgió el Frente de Liberación Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de 1960 y Cardenal se unió a la lucha. Como lo refleja en sus... FRAGMENTOS DE LOS SALMO 7 Y 19 Líbrame Señor de la S.S. de la N.K.V.D. de la F.B.I. de la G.N. Líbrame de sus Consejos de Guerra de la rabia de sus jueces y sus guardias. El poeta nicaragüense se acercó a la religión y se hizo sacerdote y fundó este mítico refugio al cual durante doce años llegaron muchas personas de todas partes del mundo a buscar lo que Cardenal deseaba encontrar, encontrarse a sí mismos. Cardenal fundó esa utopía alejada de la pandemia política en un lugar remoto del Gran Lago de Nicaragua. Solentiname fue el sitio en el cual el escritor nicaragüense encontró el alivio y descubrió la pintura primitivista de la isla alejada de la “civilización”. Ese aislamiento, a veces necesario, demuestra ser algo esencial en tiempos de crisis, ya sea política, social o pandémica. Nos señala que al desconectarnos del mundo “real” plagado de desequilibrios, podemos encontrar en la utopía, un espacio que se vuelve nuestra propia “realidad” y nos reconecta, nos da un respiro, cuando nuestra cotidianidad se vuelve algo imposible de llevar. Cardenal también descubrió que al compartir su tiempo con la comunidad de pescadores que luego se convirtieron en pintores primitivistas encabezados por Rodolfo Arellano y Elba Jiménez, pudieron dejar la pesca como sustento y dedicarse de lleno a la pintura. Eso atrajo a otros artistas como Róger Pérez de la Rocha desde Managua. Todos juntos pudieron transformar ese paraíso en una comunidad vibrante a través de actividades colectivas como talleres de pintura y poesía, la alfabetización de los nativos y darle motivación a los campesinos para que pintaran y escribieran. Cuando Cardenal pudo regresar a Managua como Ministro de Cultura a finales de la década de 1970, siguió apoyando a la comunidad y la convirtió en un patrimonio mundial artístico desde Nicaragua. Estos hechos nos dan como prueba fehaciente que cuando uno trata de cambiar su ambiente, no solo puede lograrlo en forma individual, sino también en forma colectiva, obteniendo un beneficio para muchos. Aquí les dejo algunas lecturas interesantes para alentarnos a transformar nuestra situación actual de encierro y poder descubrir lo que está a nuestro alrededor esperando a que actuemos. Quizá no tengamos que ir muy lejos. Obras consultadas en torno Solentiname y Ernesto Cardenal

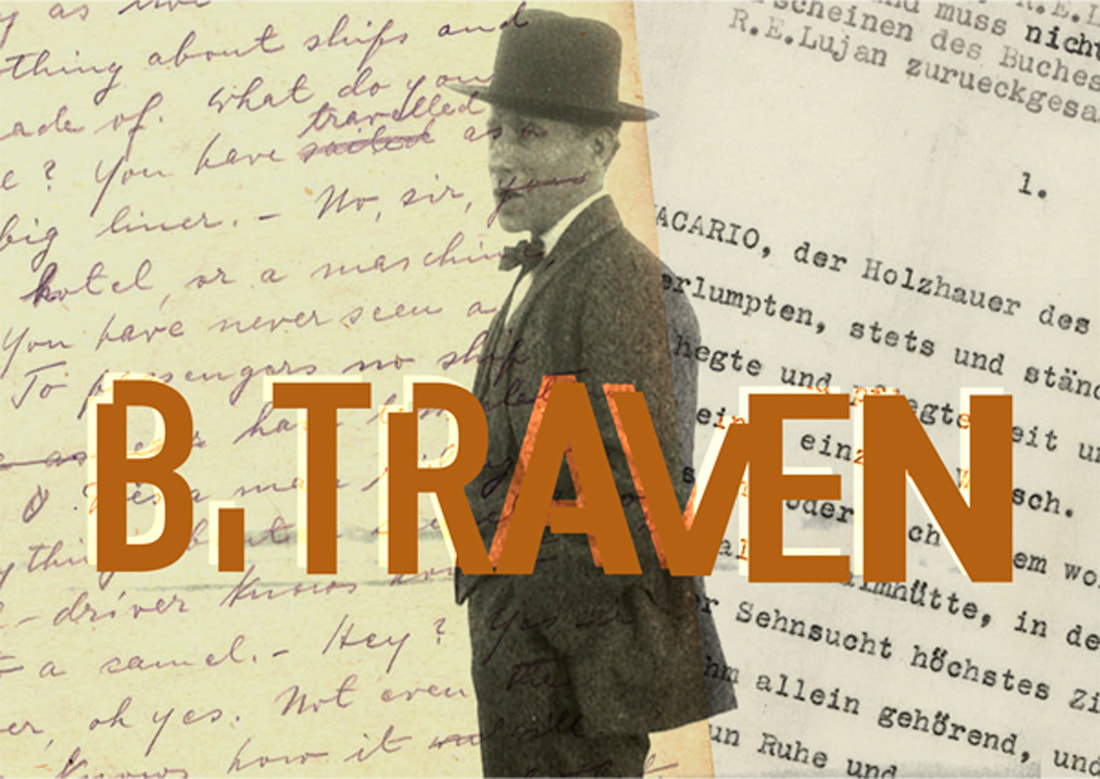

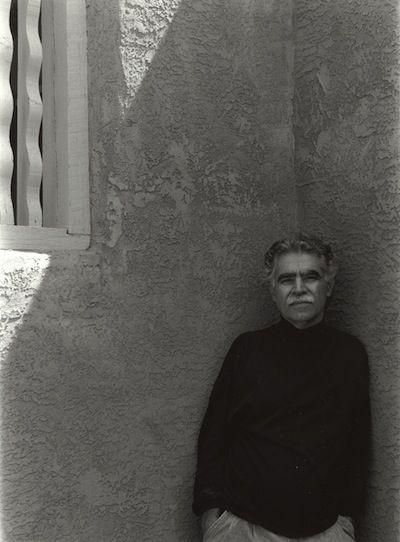

Anónimo. “Ernesto Cardenal sobre la pintura en Solentiname”. Utopicx. Web. 23 de marzo, 2021. https://utopix.cc/bitacora/ernesto-cardenal-sobre-la-pintura-en-solentiname/ Anónimo. “Los artistas de Solentiname: un viaje a la utopía del poeta Ernesto Cardenal”, Confidencial. 16 de octubre, 2020. YouTube. 23 de marzo, 2021. https://youtu.be/WYiT88Rpb_M Anónimo. “Solentiname: Pintura primitivista”. Nicaragua toda dulce. Web. 23 de marzo, 2021. https://www.riosanjuan.com.ni/rio-san-juan-2/cultura/pintura-primitivista-de-solentiname/ Cardenal, Ernesto. El evangelio de Solentiname. Managua, Nicaragua: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1975. PDF. 23 de marzo, 2021. https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/01/elevangelio-en-solentiname-ernesto-cardenal.pdf Lacayo, Noelia. “The island utopia that became a social experiment”. BBC Reel. 20 de marzo, 2021. Web. 23 de marzo, 2021. https://www.bbc.com/reel/video/p09bh2bz/the-island-utopia-that-became-a-social-experiment Montelongo, José. Interview.“Ernesto Cardenal, Entrevista - 2016”. Benson Latin America Collection, Managua, Nicaragua, marzo-abril, 2016. YouTube. 23 de marzo, 2021. https://youtu.be/Q47TWxNoC68 Salinas, Carlos. “El paraíso de los pintores primitivistas de Solentiname”. El País. 27 de marzo, 2017. Web, 23 de marzo, 2021. https://elpais.com/cultura/2017/03/28/actualidad/1490664074_392036.html Villafranca, Sonia. “Tres poemas de Ernesto Cardenal y su visión sobre Solentiname, el mítico lugar que fundó”. Revista Vagabunda MX. 2 de marzo, 2020. Web. 23 de marzo, 2021. https://www.vagabunda.mx/tres-poemas-de-ernesto-cardenal-y-su-vision-sobre-solentiname-el-mitico-lugar-que-fundo-1/ Por Daniel Minerbi Vargas Rudolfo Anaya se coloca el disfraz de Bruno Traven en este cuento, para poder descifrar la búsqueda con su conexión como escritor chicano con su herencia y costumbres del pasado en México. Todo el misticismo y alegoría de esta segunda patria está representada el personaje mágico de Justino, jardinero que cuida la casa de descanso en Cuernavaca, Morelos de un extranjero con acento alemán, lo cual es el punto de partida y enlace con una aventura que el narrador busca en su jornada por encontrar parte de su identidad. De acuerdo con Cordelia Candelaria, Anaya recurre a la relación entre el escritor y el lector, en la cual aparece una historia que enciende la vida de Bruno Traven a su paso por México, a través de la ficción se narra la realidad biográfica y nebulosa de un escritor que se mantuvo muy privado” (Candelaria 82). Al exponer en el cuento que el nombre de Traven y su obra inspirada en su visión sobre México circula en la boca de cantineros y taxistas, quienes son los portadores para transmitir oralmente la cultura, le da una legitimidad popular a la imagen del misterioso escritor alemán. Las imágenes que un escritor chicano narra a través de un ambiente novelesco y selvático, el cual evoca el texto de Traven Tesoro de la Sierra Madre (1927), trasladada hasta la idiosincrasia de Justino, jardinero de profesión, descrito como un ser que deambula con un espíritu libre, aventurero, hasta que se casa y empieza a tener hijos, el cual después no tiene más remedio que convertirse en un arduo trabajador para poder mantener a su numerosa familia, posee la personalidad de un gallo, mientras más hijos más contento (Anaya 82). Este arquetipo fascinante y misterioso del personaje es el que utiliza este narrador chicano, esperando que le ilumine y se convierta en su fuente para escribir (Anaya 98). Mediante Justino se va descubriendo poco a poco el recóndito velo que dejó Traven a su paso por su ruta entre los pueblos más escondidos de México y sus leyendas. El sitio de Cuernavaca se presenta como un lugar fuera del espacio y del tiempo, desde el cual se puede observar el Popocatépetl y el Iztaccihuatl, ambos gigantes testigos de la historia trasladándose hasta la época cuando Hernán Cortés pasó entre ellos para marchar hacia Tenochtitlán (88). El narrador utiliza el desplazamiento geográfico (espacio) e histórico (tiempo) para desplazarse en su viaje, que va desde el punto fronterizo en la estación del tren de Ciudad Juárez, hasta su pasado mexicano en Cuernavaca, un sitio por donde no pasa el tren (80), entrando a una dimensión en donde el espacio y el tiempo, forman uno solo, en la cual el pasado de Traven es la pulpa del presente de Carlos Fuentes (81), como señala Candelaria donde la realidad se confunde con los mitos (82). Es este tiempo el que utiliza Anaya para señalar una diferencia cultural entre los mexicanos y los estadounidenses, describiendo al tiempo mexicano como algo erótico, sensible, cruel y punitivo, que lo permea todo y que puede transformar la realidad. A diferencia, el tiempo estadounidense es algo bien marcado y empaquetado, como algo limitante y clasificado. El narrador de Anaya ha perdido la noción del tiempo mientras se toma una cerveza al tiempo en la estación del tren de Ciudad Juárez (81). Su mente comienza a transportarse al recuerdo que él tiene sobre México. Anaya utiliza imágenes icónicas como La Llorona, cuyos relatos ha escuchado desde niño y ahora se vuelven reales en su relato, a través del personaje de Don Francisco, “el mero chingón”, que se ha aprovechado y robado a todos, y que ahora llora porque no puede tocar el tesoro ajeno de cadenas, collares y coronas de oro y plata escondiéndolos en el Pozo de Mendoza (Anaya 90). Este tesoro elaborado por la mente del narrador de Anaya, sustituye al de la novela Tesoro de la Sierra Madre de Bruno Traven. Este narrador de Anaya también señala a Aztlán como un sitio en el presente, describiéndolo como un lugar rico en minerales como carbón, petróleo y uranio que buscan extraer las “máquinas gigantes de las corporaciones” (94-95), contrastando con el México de Traven, como en la novela La rosa blanca (1951), la cual cuenta la explotación extranjera del petróleo en México y un viaje a Los Ángeles, California, que hace un mexicano despojado de sus tierras mediante engaños de unos extranjeros. El narrador de Anaya nos indica el interés de un caballero de pelo blanco, que hablaba el inglés con un acento alemán y que está interesado en describir el cambio que se manifiesta en México, utilizando el nuevo petróleo como medio convertidor, así como la mano de obra de los mexicanos y los chicanos de Aztlán, esperando que sea la única manera en que surja un cambio a través de los trabajadores (96) . Anaya mantiene viva la imagen de Bruno Traven, como un fantasma que vagabundea por el Zócalo de la Ciudad de México, en el territorio lacandón maya o en Cuernavaca (95). A través de la visión de un extranjero en México, Traven le sirve de inspiración a Anaya para escribir, pero al ir a ese país, Anaya se inspira para escribir, tomando ideas populares como la de conversar con los taxistas y cantineros de la Ciudad de México sobre el folclor y la cultura mexicana, paseando por las calles de México, buscando una cantina para encontrar sus historias (81). Al final, este cuento nos relata el proceso de escribir, cuando el narrador se da cuenta del valor del relato que le ha contado Justino, quien se marcha perdiéndose en el laberinto del pueblo, dirigiéndose hacia el Popocatépetl (96). Parece que este cuento encierra toda la evocación que el chicano siente por México, cuyo bagaje cultural ha cargado desde pequeño y le ha ayudado a crear una imagen nebulosa y atractiva de su pasado y poco a poco al transcurrir de su viaje, se van aclarando las imágenes que se habían creado en su mente a través de cuentos orales que algún familiar como la abuela o la madre le contaban en su infancia. Ahora se desdobla ante sus ojos del presente que revive esa tradición oral y escrita aquellos cuentos, los cuales han evolucionado mezclándose, confundiendo el tiempo y el espacio para crear un solo mundo chicano, complejo y abarcador de muchas tradiciones que ahora servirá como un instrumento para que el autor pueda escribir. Este proceso de buscar una fuente para escribir, nos hace recordar también a Days of Obligation: An Argument with My Mexican Father (1992), donde Richard Rodriguez realiza un viaje a México en búsqueda de su identidad, el autor nos ofrece una visión más globalizada y fronteriza entre Tijuana y San Diego, en contraste con este relato de Anaya, donde se nos ofrece un espacio evocador y mágico que comprende Aztlán, Ciudad Juárez, Cuernavaca, todo rodeado por el Popocatépetl y el Iztaccihuatl. Obras citadas

Anaya, Rudolfo. "B. Traven está sano y salvo en Cuernavaca". Voces sin fronteras, antología Vintage Español de literatura mexicana y chicana contemporánea. Cristina García, Ed. Liliana Valenzuela, Trad. Nueva York: Vintage, 2007. Impreso. 79-100 Candelaria, Cordelia. “The Silence of the Llano by Rudolfo A. Anaya”. MELUS 10, 2, Expressions of Ethnic Identity, Summer 1983. 79-82 Rodriguez, Richard. Days of Obligation: An Argument with My Mexican Father. Nueva York: Penguin Books, 1992. Impreso. Traven, Bruno. La rosa blanca. México. Compañía General de Ediciones, 1959. Impreso. Por Daniel Minerbi Vargas

Después de varios años de análisis sobre los Estudios Chicanos en las áreas de cultura mexicoamericana, azltanense o chicana, se ha escrito este texto sobre la paradoja de los Estudios Chicanos tomando en cuenta las aportaciones culturales de mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses costarricenses, panameños que viven en los Estados Unidos principalmente, pero también teniendo en cuenta la asimilación y aculturación de otros latinoamericanos caribeños como portorriqueños, cubanos y dominicanos, así como también algunos latinoamericanos sudamericanos como colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, brasileños, bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos y argentinos que habitan los territorios de los Estados Unidos, sin importar su estado migratorio, o si la frontera los ha cruzado debido al Tratado de Guadalupe (1848) y más allá. Concepto de trincheras El Plan de Santa Bárbara (1964) hablaba de construir trincheras como elemento de la resistencia a una institución que obligaba a los estudiantes a rebelarse e incorporar una voz propia a la academia. Algunos eventos nacieron en el barrio y fueron a la universidad vía los grupos estudiantiles como MEChA, eran una fuerza estabilizadora y motivadora. Junto con estudiantes de colegios comunitarios, fueron los que cavaron esas trincheras. Los colegios comunitarios apoyaron esa creación de dichas trincheras para realizar una lucha departamental estratégica y establecer un currículo equilibrado y crear una estabilidad académica. Origen o génesis La génesis de estos Estudios Chicanos fue la creciente necesidad por conocer e incorporar más la cultura propia a nivel académico. La comunidad universitaria solo incluía los estereotipos y dejaba fuera la gran producción cultural, social, política, histórica de una comunidad más antigua que su propio país. La inclusión de estos conocimientos, antiguos y modernos han abierto nuevas posibilidades en este espacio que podríamos llamar Aztlán o los Estados Unidos de Latinoamérica, en donde pueden caber todas las identidades latinoamericanas e hispanas incluyendo: Latino • Hispana • Latinoamericano • Iberoamericana • Norteamericano • Sudamericana • Centroamericano • Sudaca • Andino • Porteña • Pampero • Salteño • Mapuche • Huaso • Charrúa • Montevideano • Asuncena • Atacameño • Aymara • Guaraní • Quechua • Chilote • Tica • Maragato • Gata • Peninsular • Maracucho • Guara •Caraqueño • Rola • Bogotano • Paisa • Sucreño • Boricua • Jíbaro • Chapina • Guajiro • Cubiche • Chilanga • Jarocho • Tapatía • Hidrocálido • Naco • Tarahumara • Norfroterizo • Chinxicana • Jewxican • Arizonense • Yanqui • Chicana • Pocho • Nyuorriqueña • Cubano del Norte • Gusana • Angelino • Portajew • Balsero • Spanglish • Spic • Spegro • Wexican •Borderígena • Califeño • Kanseca • Yuca • Porteño manhattanizado Chicagüense • Yboreana • Pies polvorientos • Quisqueyana • Californio • Catracha • Nica • Maya • Oaxacaliforniano • Gwat • Bocatoreña • Panameño • Santodomingueña • Itsmeño • Isleña • Potosino. El futuro de los Estudios Chicanos El complejo futuro de los Estudios Chicanos debe seguir incluyéndose en la academia, pero también debe dejarse desarrollar en la comunidad, para que en ambos espacios sigan aumentando y fortaleciéndose. La complejidad cultural chicana debe abarcar una cultura cosmopolita y global que puede desplazarse del barrio a otras fronteras mediante el concepto de paraguas para abarcar un espacio transnacional en el que indígenas mesoamericanos y sudamericanos, extranjeros aculturados y/o asimilados con una conciencia universal, trascienden la cultura chicana y la hagan universal, poniéndola al lado de las hegemonías europeas y estadounidenses. En esta perspectiva se expone la riqueza y a la vez necesidad de los Estudios Chicanos para seguir fomentando la cultura multilingüe de los Estados Unidos. Asimismo se manifiesta la importancia que representa la situación de ser chicano, ya sea un recién inmigrado mexicano, latinoamericano, ibérico, estadounidense (los gachupines achicanados como Justo Alarcón, Víctor Fuentes, Armando Miguélez, así como los gringos achicanados David W. Foster y Gary Keller, estos vivos también cuentan, como diría en yuxtaposición la novela de Miguel Méndez Los muertos también cuentan) producto de varias generaciones de haber nacido y vivido en este territorio ahora estadounidense, muestra un brillante porvenir a largo plazo debido a condiciones económicas y demográficas de este grupo poblacional. Aunque por ahora la realidad académica y social de los Estudios Chicanos no es muy alentadora por el momento, la cultura chicana seguirá coexistiendo y promoviendose en un espacio que cada vez se alejará más de lo marginal y se acerca a lo global, para poner muy en alto los Estudios Chicanos. Sin embargo es imperativo establecer un equilibrio mediante una visión cultural que se apegue más a la realidad que quizá muchas personas estadounidenses, latinoamericanas y europeas no perciben. Tanto el sector gubernamental como el empresarial estadounidense, latinoamericano y europeo ya se dieron cuenta del impacto económico chicano y aunque su enfoque varíe de acuerdo a las prioridades nacionales hegemónicas, no desviarán en gran medida el interés en esta porción de la población, por razones económicas, políticas y sociales que los benefician. Ahora es nuestra tarea llevar esta visión a una realidad. Los Estudios Chicanos están vigentes y seguirán estándolo en la medida en que se mantenga un interés vivo por la comunidad chicana y se sigan sumando obras culturales a las listas bibliográficas, ya sea pasadas y presentes, para continuar atravesando fronteras. Asimismo no deben olvidarse las propias fuentes de producción cultural, social, política e histórica de nuestra comunidad chicana como motor que conduzca a ampliar los horizontes de los Estudios Chicanos. Por Camille Auer Por muchas décadas, los números de emigración e inmigración en México han sido estables, pero algunos acontecimientos en los últimos diez años han afectado la migración de muchas maneras. Este fenómeno migratorio ha cambiado por la economía de los Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump; asimismo por el aumento de violencia en los países centroamericanos. En general, la combinación de los dos tipos de migración ha afectado tres aspectos de la vida mexicana: la sociedad, la economía y la política. Expliquemos la emigración como una persona o un grupo que sale de su país de origen a residir a otro país. Para la mayoría, los emigrantes salen de su país por la persecución de sus derechos humanos, buscan trabajo o experimentan una catástrofe natural (Emigración n.s.). Para todo el mundo, México es el segundo país con más emigrantes. El 97.40% de los emigrantes salen para los Estados Unidos, el 0.73% va a Canadá y el 0.45% se dirige a España (DatosMacros). Antes de esta década, los mexicanos eran el 9.46% del total de la población migrante global. Ahora, el porcentaje ha disminuido a 9.01% y bajado a más de un millón de personas (DatosMacros). La caída en la migración mexicana a los Estados Unidos empezó en el año 2008 cuando los Estados Unidos estaban en recesión. La crisis económica disminuyó la demanda laboral en aquellos años pues no había tantos trabajos para los inmigrantes (Levine). Aunque la economía estadounidense aumentó otra vez, la elección de Donald Trump continuó afectando la caída en la migración mexicana. Las políticas de su administración prohibieron la inmigración y presionaron las políticas del gobierno mexicano sobre sus acciones en la frontera mexicana. Uno de los programas más efectivos para la migración mexicana y centroamericana se denomina “Permanecer en México”. Se implementó desde el 2019 para evitar la migración a los Estados Unidos (Sands). En Honduras, El Salvador y Guatemala la emigración ha aumentado por la violencia. En el 2010 había 66 868 inmigrantes centroamericanos radicando en México (Sito del Instituto Nacional de la Migración). En consecuencia, los refugiados en México han aumentado a 27 138 personas en los últimos diez años. La gente que está buscando asilo no está incluida en esta estadística (MacroTrends). La razón del aumento estriba en los actos violentos en Centroamérica. Un ejemplo claro de este fenómeno se observa en Honduras, especialmente después de las elecciones del 2017, con el aumento de la violencia contra la libertad de los ciudadanos. Dentro de este panorama encontramos que los abogados de los derechos humanos, las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTQ+ y los niños eran más vulnerables. Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo (Human Rights Watch A). Otro ejemplo claro en Centroamérica, es la violencia de las pandillas en El Salvador. Este ha aumentado y está poniendo en peligro a los ciudadanos (Human Rights Watch B). Por otro lado, en Guatemala, la corrupción de los políticos que han continuado después de la dictadura y el genocidio ponen a los ciudadanos en peligro (Human Rights Watch C). Para la mayoría, se considera que los inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala entran dentro de la categoría de refugiados. Para estos países, la decisión de emigrar a México no es fácil, dada su vulnerabilidad que los expone a toda clase de peligros. Según un reportaje de Médicos sin Fronteras, “Muchos de nuestros pacientes necesitan asistencia médica y de salud mental debido a la violencia extrema…que han sufrido en sus países de origen. Cuando los inmigrantes llegan a México, quieren permanecer y contribuir a la sociedad mexicana. “El 97% de los migrantes en tránsito realiza un gran esfuerzo para obtener documentos para regular su estadía en México. Entre el 59% y el 70% de la gente desearía participar en la educación local, fuentes de empleo u oportunidades de emprender su propio negocio” (Rosan). Para esas personas, regresar a sus países de origen no es una opción. Ellos han abandonado sus países y a sus familias por la inseguridad. Las pautas de migración en México; la disminución de la emigración de los mexicanos a los Estados Unidos y el aumento de la inmigración de los centroamericanos en los últimos diez años han afectado muchos aspectos de la vida mexicana. Principalmente a la sociedad mexicana. Si hay un pueblo donde la mayoría de los hombres en edad adulta emigra a otro país para buscar trabajo, las personas que continúan viviendo en el pueblo necesitan sustituir los roles de los hombres ausentes. Sin estos hombres, las mujeres y los niños empiezan a participar en las actividades extra domésticas. Este caso se ve en muchos pueblos del estado de Guanajuato, en que muchos de los hombres de la comunidad han emigrado a los Estados Unidos. Este cambio en la población “ha provocado una mayor participación de las mujeres en los mercados laborales regionales, lo cual se concreta efectivamente en que las tasas de participación económica femenina son cada vez mayores” (Consejo Nacional de Población). En consecuencia, el desequilibrio entre los sexos en la población cambia los roles de género y promueve la independencia de la mujer. La institución GlobalDev hizo una investigación sobre los efectos de la migración en la sociedad mexicana. El resultado arrojó que “la migración afecta los resultados del mercado laboral, la educación, el matrimonio y la fecundidad en el país de origen” (Conover, et.al). Se llegó a la conclusión de que cuando hay un desequilibrio entre los sexos en una comunidad, disminuye el número de mujeres casadas y de los hijos que pueden tener. Sin las responsabilidades de la familia, las mujeres de la comunidad pueden ir a escuela y participar independientemente en la economía. Las remesas es otro factor importante dentro de la economía migratoria ya que afecta la en forma similar a la sociedad. En muchos casos, cuando los mexicanos emigran a otros países para trabajar, ellos enviarán el dinero que ganan a sus familias que se han quedado en su país de origen. Este dinero fomenta la economía de sus familias y a la postre de la economía nacional. Según una investigación del Consejo Nacional de Población, “en el 2010, México se ubicó como principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe, con 21 mil 271 millones de dólares, una cifra ligeramente superior a los 21 mil 132 millones de dólares de 2009” (Consejo Nacional de Población). Las remesas que se han enviado a México han ayudado a que su economía no se hundiera más durante la recesión del 2008. Por todo el mundo, los inmigrantes mejoran muchos aspectos diferentes en la economía del país al que llegan. Según el debate de la política de la migración en el 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos encontró que los inmigrantes contribuyen a las sociedades de muchas maneras positivas. “Los inmigrantes satisfacen las necesidades laborales al tomar trabajos considerados como trabajadores domésticos que no tienen ningún atractivo ni aspiración profesional (OECD). En su mayoría contribuyen a la economía laboral, esencialmente en los trabajos agrícolas. Además, encontró que las inmigrantes continúan fortaleciendo la economía de la sociedad a la que llegan porque, los inmigrantes no son una carga al gasto público ni una panacea para establecer retos fiscales. En la mayoría de los países, excepto en aquellos con una gran población de migrantes ancianos, los migrantes contribuyen más en forma fiscal y social de lo que reciben en beneficios personales (OECD). Finalmente, la política es afectada por la migración en México. La relación entre el gobierno mexicano y la administración del gobierno de Trump afectó las políticas sobre los emigrantes mexicanos. Para los inmigrantes, el gobierno mexicano ha creado algunas leyes en la última década para disuadir a los refugiados centroamericanos a emigrar. En 2014 el gobierno mexicano creó el plan Programa Frontera Sur para limitar el número de los inmigrantes centroamericanos que viajaban entre México y la frontera de los Estados Unidos. Aunque la declaración original sobre el programa señalaba que iba a ser un programa para proteger los derechos humanos de los inmigrantes, pero a su vez reducía el número de los inmigrantes a la frontera norte (Castañeda). Después del año 2015, fueron claros los efectos negativos del programa. Aunque este programa redujo el número de los inmigrantes centroamericanos, “2014 fue el año de mayores detenciones de migrantes menores de edad en México y en los Estados Unidos” (Castañeda). Hubo un total de 93 613 detenciones un año después del inicio del programa. También, el programa prometió proteger los derechos humanos de los inmigrantes, pero el Observatorio de Legislación y Política Migratoria menciona que “la autoridad migratoria mexicana…expone a los migrantes a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades del INAMI”. Además, la manera en que la autoridad migratoria mexicana etiquetó a los inmigrantes no fue como refugiados, sino como criminales, “con esta estrategia se criminaliza en los hechos a la migración indocumentada, se le persigue, se le detiene y se le deporta sin consideraciones respecto a la vulnerabilidad de la población” (Castañeda). El Programa Frontera Sur redujo el número de los inmigrantes centroamericanos que cruzan México para llegar a los Estados Unidos, pero aumentó el número de detenciones y los abusos a los derechos humanos de los inmigrantes. En el 2018, las primeras caravanas con cientos de centroamericanos cruzaron México para buscar asilo en los Estados Unidos. Como las caravanas continuaron en el 2019 y en los primeros meses del 2020, la tensión entre la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense aumentó. En el verano del 2019 el flujo migratorio que pasa por México se redujo un 56% (BBC News Mundo). La reducción ocurrió después de que el presidente Trump amenazara con imponer “un 5% de aranceles para todas las importaciones mexicanas” (BBC News Mundo) en caso de que el gobierno mexicano no pudiera reducir la crisis en la frontera. Para los inmigrantes centroamericanos que entraron al país y no pudieron buscar asilo en los Estados Unidos, el gobierno mexicano está creando trabajos para ellos. Ejemplo de ello es el programa Sembrando Vida da trabajos agrícolas a los migrantes. En el 2019, “se ha dado empleo a 4 300 migrantes en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca” (BBC News Mundo). Aunque la relación entre México y los Estados Unidos y las amenazas de Trump afectan a la mayoría de las decisiones mexicanas sobre las fronteras, hay algunos elementos como el programa Sembrando Vida que reconocen que la mayoría de los inmigrantes centroamericanos están buscando seguridad y paz fuera de su país de origen para escapar de la violencia y la opresión. Las pautas de la migración en México durante la última década han influido en la sociedad, la economía y la política. La emigración de los mexicanos a los Estados Unidos ha disminuido por la recesión del 2008 y continúa disminuyendo por las políticas contra la inmigración de Trump, la relación entre los dos gobiernos ha afectado el flujo de los migrantes centroamericanos también. En conjunto, con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es claro que la combinación de la emigración de los mexicanos a los Estados Unidos y la inmigración de los centroamericanos a México ayuda muchísimo a la economía mexicana. También entre los datos del GlobalDev, hay una correlación directa con la emigración de los hombres mexicanos y el aumento de la independencia de las mujeres mexicanas. Aunque la migración continuará disminuyendo, va a seguir afectando a México y a Centroamérica. Obras citadas

Anónimo. “México - Emigrantes totales 2019.” Datosmacro.com, Siguenos En, 6 Feb. 2020, Web. 7 de noviembre, 2020. Anónimo. “Crisis migratoria: México asegura que redujo el flujo de inmigrantes un 56% desde que Trump amenazó con imponer aranceles a sus productos.” BBC News Mundo, BBC, 6 de septiembre, 2019, Web. 2 de noviembre, 2020. Anónimo. “Emigración.” Economipedia, 23 de junio, 2020. Web. 8 de noviembre, 2020. Castañeda, Alejandra. ¿Qué es el programa frontera sur? Boletín No. 1 de febrero. 2016, Web. 3 de noviembre, 2020. Conover, Emily, et al. “Migración: evidencia de México sobre los efectos en los países de origen”. 20 Mar. 2020, Web. 12 de noviembre, 2020. Consejo Nacional de Población. “Algunos efectos de la migración internacional en los lugares de origen y destino.” Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010, 2010. Flores, Fernanda Martínez. “The Effects of Enhanced Enforcement at Mexico's Southern Border: Evidence From Central American Deportees.” Demography, Springer US, 10 de septiembre, 2020. Web. 14 de noviembre, 2020. Human Rights Watch A. “World Report 2019: Rights Trends in Honduras.” Human Rights Watch, 17 Jan. 2019, Web. 12 de noviembre, 2020. Human Rights Watch B. “World Report 2019: Rights Trends in El Salvador.” Human Rights Watch, 17 de enero, 2019. 12 de noviembre, 2020. Human Rights Watch C. “World Report 2019: Rights Trends in Guatemala.” Human Rights Watch, 17 de enero, 2019, Web. 12 de noviembre, 2020. “Inmigración.” Economipedia, 23 de junio 2020. Web. 22 de noviembre, 2020. Jordan , Miriam, y Kirk Semple. “¿Por qué ha disminuido la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos? (Publicado en 2019)” The New York Times, The New York Times, 10 de julio, 2019. Web. 20 de noviembre, 2020. “La migración de mexicanos hacia Estados Unidos: más allá de la frontera.” Pólemos, 10 de junio, 2016. Web. 12 de noviembre, 2020. Levine, Elaine. “¿Por qué disminuyó la migración México-Estados Unidos a partir de 2008?” 2015. Web. 25 de noviembre, 2020. MacroTrends. “Mexico Refugee Statistics 1990-2020.” MacroTrends, MacroTrends, 12 de abril, 2020,. Web. 12 de noviembre, 2020. “Migración centroamericana.” MSF México/América Central, 19 de junio 2020. Web. 12 de noviembre, 2020. OECD. “Migration Policy Debates.” Migration Policy Debates, mayo, 2014. Web. 10 de noviembre, 2020. Rosan, Jose. “How Can Central American Migrants Become Regularized in Mexico?” Rosan Jose, 2019. Web. 12 de noviembre, 2020. Sands, Geneva. “DHS Memo Outlines Proposed Changes to Remain in Mexico Program.” CNN, Cable News Network, 24 de enero, 2020. Web. 12 de noviembre, 2020. “Sitio del instituto nacional de migración.” Ir a La Página Inicial, 2012. Web, 12 de noviembre, 2020. Este ensayo es una reflexión de una clase que tomé el semestre con el Profesor Daniel Vargas. Nos pidió a encontrar nuestro propio México como aprendimos de la cultura mexicana de los siglos XX y XXI. He vivido en Phoenix por la mayoría de mi vida y me encanta la cultura de mi ciudad y la influencia mexicana. Cuando elegí asistir a ASU, quise aprender de las diferentes culturas en el mundo entonces decidí estudiar los Estudios Globales y Español. Durante mi curso, he aprendido mucho sobre la inmigración mundial y los derechos humanos. Cuando estuve investigando mi ensayo final quise aplicar mis dos enfoques para aprender cómo las pautas de migración afectan a México, especialmente con los acontecimientos en los últimos diez años. Estoy emocionada de continuar mis estudios en ASU para el próximo año y aprender más sobre la influencia de la migración y las poblaciones vulnerables. En el futuro quiero ser abogada para una organización sin fines de lucro para representar a las personas que buscan asilo y los refugiados. Por Daniel Vargas Minerbi Esta semana pudimos ver gracias a uno de los más famosos del fútbol que se fue, las verdaderas características humanas de este deporte “religión”. Después de haber leído y recolectado algunos adjetivos sobre una de las máximas figuras en las plumas argentinas como las de Martín Caparros: “Era un modelo complicado: peleador, simpático, quejoso, drogón, desaforado, ingenioso, creído, ilimitado, machista, popular, oportunista, cálido, cursi, inteligente”. Y otras voces más distantes como la Leila Guerrero: “…un paisaje escabroso: más flaco, más gordo, menemista, delarruista, cristinista, guevarista, adicto, adicto recuperado, adicto otra vez, padre de hijos a los que no quería reconocer, padre de hijas a las que quería con locura, esposo, exesposo, expadre, exnovio, prepotente, divertido, pendenciero, contradictorio, machista, caprichoso, payaso, inteligente”. Podemos ver la ambivalencia que genera este “juego del hombre” como decía el locutor mexicano Ángel Fernández, aunque yo agregaría “y también de la mujer”. Nos quedamos con una imagen muy escabrosa y complicada: Alguien que en solo 5 minutos resume lo que representa el fútbol, lo negativo y lo positivo de este cuestionamiento creado por nosotros: Meter uno de los goles más “tramposos” con la mano, la de Dios, según su propio autor, y cinco minutos después meter el gol más grandioso de la historia, en un mismo partido, contra un enemigo no solo deportivo, sino también político argentino, el pueblo inglés. Un lapso de tiempo de cuatro años, de 1982 a 1986. Hasta yo tuve un momento similar. Cuando estaba en la preparatoria en México metí uno de mis dos únicos goles. Tiré desde fuera del área un zurdazo y un defensa contrario al tratar de detener mi disparo, jaló discretamente la red de la portería sin que nadie se diera cuenta y el travesaño y el poste izquierdo cayeron al suelo terminando el partido. Por un lado, ya no pudimos seguir jugando, pero, por otro lado, todos creyeron que yo había pateado el balón tan duro que había tirado la portería. Fue mi momento de gloria, aunque yo no lo había hecho. Como jugador amateur, el fútbol me ha dado muchos momentos muy alegres. He jugado con mi esposa, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi padre, mi madre, mis primos, mis amigos, mis vecinos y hasta desconocidos en una gran armonía, jugando en mi casa, en el estacionamiento, en la calle, en el parque y hasta en un estadio. Como aficionado, el fútbol me ha dado buenos ratos con mis equipos favoritos, el mío, el de mi hijo, el de mis ciudades, el de mis dos naciones, el de mis países favoritos. He gritado como desaforado en casa, en campos, en estadios y hasta en un hospital. El fútbol me ha enseñado que hay una gran cantidad de injusticias sociales, contra la mujer, los niños y las niñas, los y las jóvenes, los y las inmigrantes. A través del fútbol he visto discriminación, maltrato, corrupción, impunidad, misoginia… A través del fútbol he disfrutado de la cultura que genera en la literatura, la música, los grafitos de las paredes en la calle, la fotografía, la escultura, el cine, la gráfica… El fútbol ha ampliado mi vocabulario y lexicografía: la Araña Negra, el Rey, el Pelusa, la Tota, el Niño de Oro, el Pata Bendita, por mencionar algunos. Me ha enseñado una variedad de palabras que hay en el español para decir con varias palabras lo mismo: el cancerbero, el portero, el guardavallas, el guardameta. La pelota, el balón, el esférico, la número 5. Para el final de este breve pensamiento futbolero cierro con una frase de otro mexicano aficionado y conocedor del fútbol, Juan Villoro: “Ya inmortal, Diego Armando Maradona tocó, al fin, la mano de Dios”. El D10s perfecto no existe, todo tiene sus bemoles, pero siempre se aprende algo bueno y algo malo de todo, y Diego Maradona nos deja su perfil en esa frontera, que de alguna manera todos hemos cruzado. Y la voz sabia de otro gran aficionado y conocedor uruguayo inmortal, Eduardo Galeano nos relata su imagen maradoniana: “Hay tantísimas fronteras que dividen a la gente, pero por cada frontera existe también un puente”. Gina Valdés Por Daniel Minerbi Vargas

De un hueco bajo tierra muy oscuro y un poco húmedo asomo mi cabeza y desenrosco mi cuerpo. Salgo de mi guarida como todos los días, para mirar el camino rectilíneo que aparece hacia el sur. Es de mañana y observo a lo lejos a dos personas caminando de prisa, una más baja que la otra, son dos mujeres. Veo a una niña que lleva su mochila llena de libros caminando con otra muchacha mayor, se va comiendo una coyota y tomando un café con leche que huele a recién hecho. Las dos se dirigen hacia el norte muy temprano en la mañana. La muchacha le pregunta a la menor si ha hecho su tarea de la escuela. Hoy deseo viajar, tengo mucho tiempo libre y siempre me ha gustado la idea de salir del lugar en que he vivido toda mi vida hasta ahora. Empiezo mi travesía siguiendo la cerca de metal al lado de mi guarida, puedo fácilmente cruzarla de norte a sur y viceversa, solo tengo que pasar mi cuerpo por las rendijas. Emprendo mi trayecto y aparece una mujer con un vestido de algodón de color rosa mexicano y con una cinta en el pelo. Está con unas vacas pastando y después de un rato camina hacia el sur abriendo una reja para pasar al otro lado. En ese lugar no hay muro como en otros lugares y todo está muy tranquilo. Ella canta una canción que no se entiende. Dice “jewed a e moi e na do. … tash ai wai he moi e na do. … gan o a him e da. … Jewed na wai sikoi wed tonili de. …”. De pronto sale un hombre vestido con una bata blanca conduciendo en una ambulancia, se detiene en medio del desierto para hablar por teléfono. Marca y dice “ya estoy del otro lado, en un par de horas llegaré allá para llevarles las medicinas”. A lo lejos, miro a una mujer que corre desesperada llevando un pequeño bulto en sus manos. Se oyen sonidos de unas sirenas y se ven luces pero nunca la alcanzan. De repente, esta mujer joven se detiene y desenvuelve el bulto. Aparece una máscara de color turquesa, parece muy antigua. Ella en voz ufana dice, “ladrona que roba a ladrona tiene cien años de perdona (perdón). De repente, escucho ruidos y advierto a un grupo de jóvenes que llegan cansados y desesperados hasta un hoyo que hay en el muro de alambre. Cargan bolsas de plástico en sus manos y mochilas en sus espaldas. Pasan todos por el hoyo del sur hacia el norte. Uno de los jóvenes dice alterado “Q'uk'umatz". Luego continúa,"ɓi.’nikʰ, ji.kam.’san ri ʔa.la.ɓo.’maɓ”. Luego corren libres por el campo desértico y desaparecen. Por la mañana, una señora en una camioneta pickup se detiene para divisar el camino que hay hacia adelante. Lleva la caja trasera llena de grandes bolsas de plástico negro que parecen ligeras y suaves. Se oye el sonido de su celular y contesta una llamada diciendo, “I just arrived at the border, I have 23 bags with children’s clothes that I will take to you. Where is your church located? Después se despide en inglés y sigue su caminar hacia el sur. Al terminar el recorrido después de mucho tiempo, noto que mi cuerpo ha perdido todas sus plumas y que he llegado a un lugar lleno de garzas que están en una laguna. Nota: Aquí les dejo como lectores, la tarea de descubrir cada una de estas voces que cruzan a diario por la frontera. |

AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives

April 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed