|

Gloria Teresa Cincunegui. Nacida en Salto, Uruguay, en el año 1951, Actualmente vive en Hermosillo, Sonora, México. Es miembro del taller de Autobiografía, dirigido por el maestro Francisco González Gaxiola de la Universidad de Sonora. Participa en los cuatro encuentros “Edmundo Valadés”, Mujeres en su tinta, Horas de Junio, Bajo el Asedio de los signos, “Escritores en mi escuela”, Mujeres sin frontera. Publicaciones: “Donde el corazón hace patria”, Salto en mi corazón, Verdadera amistad, Rescol Dos.

*** DESTINO MARCADO Gloria Teresa Cincunegui Allí estaba tocando la puerta de la enfermería, mucho me habían hablado de él. Desde el año 1994 que comencé a trabajar en la policlínica Casavalle ubicada en una colonia marginal de gente muy humilde y de escasos recursos y valores morales en la ciudad de Montevideo. Cuando abrí la puerta me encontré con un joven de alrededor de 30 años, bien parecido, de rostro aniñado, cabello castaño, ojos color miel, su piel se veía desgastada como alguien que lleva una mala vida, al preguntarle en qué puedo ayudarlo, me responde que era José Gutiérrez, pero le decían Bam Bam. La primera vez que oí hablar de él, estaba en mis labores de enfermería, vacunando a un chiquito de 5 años de edad, cuando al preguntarle para distraerlo qué quería ser cuando fuera grande me contestó: Quiero ser como el Bam Bam. Yo muy inocente le dije: ─ ¿Como el hijo de Pablo Mármol de los Picapiedras que era un niño muy fuerte? ─No, como mi vecino. Me dijo seguido de un sacudón de su madre llamándole la atención. Me quedé con la intriga de saber quién era ese famoso personaje, ejemplo de la sociedad. Mayor fue mi desconcierto cuando un compañero que hacía muchos años trabajaba en ese lugar me dijo que era un malandrín, que lo habían cachado robando en una oficina de abogados y que se comentaba que hasta había matado a una persona, por eso pagaba una condena como de 13 años en la cárcel. Ahí lo tenía frente a mí, entablando una conversación, quería conocerme pues le habían dicho que yo era una persona muy buena y humana, no supe qué decirle. Mientras le agradecía, me salvó un nuevo paciente que requería de mi atención. A partir de ese momento comenzó a venir todos los días, me organizaba en el pasillo las personas que concurrían a la enfermería, se sentía útil en sus largas horas de ocio y aburrimiento. Cuando no había nadie le gustaba mucho hablar conmigo, me quería contar de sus historias delictivas a lo que yo tapándome los oídos, le pedía que cambiáramos de tema. Respetaba mis decisiones y así lo hacía, me contaba de su vida en la cárcel a la cual se había adaptado sirviendo al resto de los reclusos la comida diaria. Todo eso era nuevo para mí. Un día yo me atreví a preguntarle si supuestamente él entraba a un banco a robar y yo me encontraba circunstancialmente allí, sabiendo que lo conocería y por ende lo denunciaría ¿Qué haría conmigo? Me contestó: ─Si eso sucede, te daría un fuerte golpe hasta tirarte al piso y así no tendrías que atestiguar. Llegué a apreciarlo, me daba mucha lástima, pensaba que era producto de la marginación, falta de valores y afecto que nadie le había brindado. Fue un niño de la calle, esa fue su escuela, su maestra fue la adversidad. Desde muy chico tuvo que salir a buscar su comida, le era más fácil encontrar droga que un trozo de pan. Dos años más tarde, en el año 1996, ocupada con mi trabajo habitual que era mucho, tocaron la puerta con insistencia, abrí pensando en una urgencia. Me quedé paralizada al ver a Bam Bam que se cae sobre mí perdiendo muchísima sangre por su cuerpo. Se desmayó, atiné a acostarlo en la camilla gritando “ayuda, el Ban Bam se muere”; corrieron algunos compañeros para ayudarme, dándole los primeros auxilios, llamando a la ambulancia de emergencia y por consiguiente a la policía para hacer la denuncia por presentar dos balazos en su abdomen. Ese fue el último día que lo vi. Me enteré que sobrevivió y volvió al lugar de donde nunca tuvo que haber salido, su condena fue de muchos años donde quizás ya no saldrá con vida. Me sentí muy triste, me impactó ese hecho ante la indiferencia de otros compañeros que llegaron a comentar “uno menos”, pero lo que más me sobresaltó fue que buscara mi ayuda en el momento crucial de su vida. Sabía que yo no lo abandonaría a pesar de que era consciente de lo peligroso que podría llegar a ser su conducta. No justifico su proceder, pienso que es más víctima que victimario. Ya su destino estaba marcado desde el mismo momento de su nacimiento. © Gloria Teresa Cincunegui

0 Comments

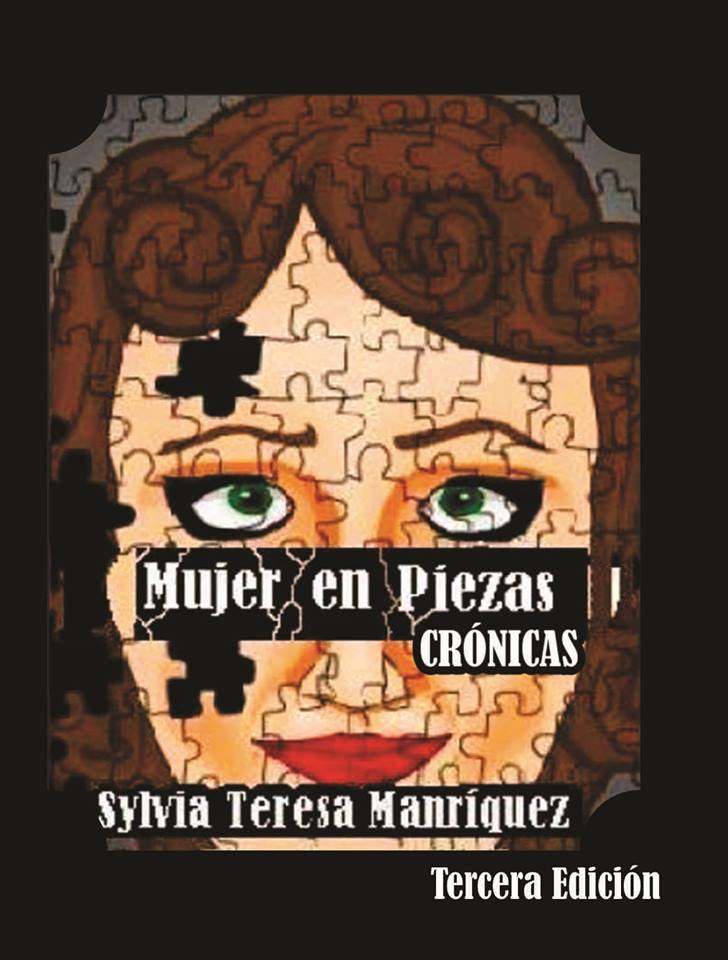

Sylvia Teresa Manríquez. (Navojoa, Sonora). Comunicadora, periodista, escritora, y promotora cultural. Durante tres décadas ha desarrollado labor ininterrumpida en Radio Sonora. Mediadora de salas de lectura por el Programa Nacional de Salas de Lectura, de CONACULTA. Socia-fundadora de “Comunicadoras de Sonora, A.C.” Actualmente es vicepresidente de “Escritores de Sonora AC”. Autora de Mujer en Piezas, (Crónicas) y de Escape en tres tiempos (Cuentos).

NADAR Sylvia Teresa Manríquez Se baña pegadita a la orilla, para no resbalar, para no caer hasta el fondo. Reflexiona sobre esto al mirar las gotas de agua que caen en los charcos de la calle. No se hunden, se adhieren sin derramarse. No pasa el ruletero. Llegará tarde por su hija. Apenas 2 años y sus travesuras incesantes. No ha vuelto a la alberca con sus amigos. Ya no la invitan. Hay humedad. Piensa en el calor que también agobia a su hija. En su casa tiene cooler, en la de su vecina no; allí la deja mientras sale a trabajar. La joven madre es delgada, pálida, taciturna. De estatura regular y facciones finas. Quién sabe por qué tiene los ojos verdes, si ni su padre ni su madre los tienen de -color. Su hija sí. Al llegar a su casa deberá lavar, teme que la llovizna moje y empape las prendas. De ser así, no habría manera de utilizarlas en la jornada del día siguiente. Su ropa de trabajo es más breve que sus trajes de baño. En el table dance no requiere más. Sube al ruletero con el dinero en la mano. Es inevitable que al abordar el camión la alegría sea porque falta menos tiempo para el reencuentro con su hija. Mira al cielo y agradece por tenerla. El trayecto es largo, la colonia donde habita es nueva, una cerrada con viviendas pequeñas y calles estrechas. El ruletero la deja en la entrada. Apresura el paso para llegar por su hija. A veces alcanza a escuchar su risa antes de tocar la puerta. Hoy hay quietud. Sonido de gotas en el tejabán. En la televisión un programa de chismes faranduleros es estruendoso. Pregunta por ella. Está jugando en el patio, le dicen. No la oye. No la percibe alegre y traviesa como suele ser. ¿Dónde? No la veo. Varias cubetas guardan el agua. Una se volvió trampa mortal para la curiosidad de un ángel. Su emoción se fusiona con la mente, ambas giran y, al detenerse, concluye: no aprendí a nadar, no aprendí a nadar. © Sylvia-Teresa-Manríquez MINIFICCIONES

de Lauro Paz Nostalgia Al pie de las colinas brumosas, detenía el autotractor. Desde ahí podía distinguir, a la distancia, el enorme domo de la ciudad. Alrededor, la planicie se extendía hasta el horizonte. Esos momentos, para sí mismo en el autotractor, abrían la posibilidad de dejar salir lágrimas. Extrañaba tanto la Tierra. Extrañaba a su mujer, su casa, el olor de la cocina, los sonidos de la calle, el viento tibio de las noches de verano. Echaba de menos su habitación y la luz amarilla de la lámpara. Tenía tanta nostalgia por su planeta que hasta había pensado en robar una de las naves y regresar. Ahí, al pie de las colinas, era el momento de entristecerse. Había sido tan bien construido, tan bien programado, que imitaba a la perfección a los humanos, a aquellos seres desaparecidos ya hacía mucho tiempo en la Tierra. Muchas veces pensaba que no deseaba ser un robot 001 Alfa, sino uno de clase inferior para no sentir. La bruja del buen tiempo La tía Lili era una leyenda; era una conjunción de mitos, un listado de creencias. Era una anciana de ochenta y nueve años, tan delgada como una espiga. Caminaba con la espalda recta y comía muy poco. Veía todo, escuchaba todo, sabía todo. Casi no sonreía, pero estaba de buen ánimo y no había nada que perturbara su vida. El papá y la mamá eran los capitanes de ese barco que navegaba en el océano de césped y siempre estaban pendientes de la tía, pero ella se bastaba sola. Cuando ayudaba a mamá a servir la mesa, parecía que el agua de melón se volvía más fría en los vasos de cristal. Servía un plato de arroz y ondulaba la mano como si le añadiera el mejor sabor. Los niños, sentados a la mesa con sus tenis sucios y sus piernas cortas sin tocar el piso, le pedían “¡Ponle más, tía Lili, ponle más!” Era un juego de creer en la magia. Tenía su cuarto en el segundo piso de la casa familiar. Subía y baja las escalinatas como una bruma que se eleva al cielo. En los bolsillos de su delantal guardaba un millón de remedios. Podía curar un dolor de estómago con una sustancia azul, un dolor de cabeza con hojas verdes en las sienes y la frente; tenía el poder de esfumar un dolor de diente con solo colocarte un algodón que olía a menta. El abuelo creía que ella conservaba los conjuros para convertir una sofocante noche de verano en una suave y fresca de primavera. También creía que la tía levitaba sobre su colchón para evitar el calor y dormía flotando en el aire cálido. Hace muchos años el viejo perro, Calcetines, fue atropellado; la tía Lili lo levantó y cargó como a un gran perro de felpa, como sin articulaciones, como si careciera de huesos. Lo llevó al porche, lo depositó cuidadosamente en el piso y lo tocó con sus manos delgadas como de mago de cuento y presionó y removió y movía los labios como formulando un hechizo. Calcetines abrió los ojos, se removió y, atontado, se levantó. Se sostuvo en sus cuatro patas. El abuelo, un poco alejado de la escena, fumaba y sonreía paciente. La tía Lili salió de su trance, se incorporó y exclamó con su voz cascada “Se pondrá bien” y entró a la casa. Cuando ella murió se hizo un gran silencio, los pájaros dejaron de trinar, los cuervos de graznar, las mariposas del jardín se detuvieron en las flores de colores y permanecieron inmóviles, el sol se encogió y cayeron algunas gotas de lluvia. Cuando se llevaron a la tía Lili a la funeraria, la casa comenzó a oler a flores. En una estrella muy lejana La señora Mah Elh despertó en medio de la noche y permaneció sintiendo cómo su corazón le golpeaba el pecho como un tambor distante, pero claro y contundente. Se levantó y, apartando las rígidas cortinas, miró por la ventana. Afuera, las llanuras se extendían muy lejos y los pequeños domos brillaban como burbujas de jabón de feria bajo la luz azul de la luna. Era una noche serena. Una brisa se levantó en remolino y corrió por el polvoriento suelo hasta desaparecer en el aire nocturno. Arriba, en el oscuro casco del cielo titilaban las estrellas; semejaban diminutos colibríes tornasol. En la cama, su esposo dormía como las estrellas, como dos universos que respiran profundamente, soñando. La señora Mah elh tenía los ojos oscuros y se movían como esos océanos negros y hondos que guardan profundos secretos, pero los ojos de la mujer no ocultaban secretos, pero sí emociones, sentimientos, recuerdos. Conservaba para sí, en perfecto orden, cuando conoció a Neel Al. Era un joven delgado, alto, con una forma de andar como si flotara, como si fuera a caer. Mostraba una sonrisa constante. Su cabello oscuro y largo, revuelto siempre, le cruzaba el cara. El nacimiento de Neh Aal fue un suceso maravillo. La forma en la que lucía; el cuerpo fresco parecía el ala de un ave en miniatura, o el pétalo de la flor más singular y despedía un olor especial, a limpio, a nuevo. Sosteniéndolo en brazos, la señora Mah Elh imaginó cómo sería la vida con él. El señor Neel Al miraba a la criatura sin decir palabra, tal vez tratando de no demostrar su emoción. Ella sostenía al recién nacido entre los brazos para que no se esfumara; lo observaba grabando en su cerebro cada línea del rostro de su hijo. Amaba ese pequeño cuerpo dorado. Aprendía la curva de la frente, el inicio de la elevación de la nariz; el arco de los ojos, la redondez de las mejillas y la forma de los labios. La señora Mah Alh podía recordarlo todo. Desde la ventana, seguía mirando las estrellas y luego las llanuras, luego, otra vez las estrellas. Miraba hacia arriba y de todo lo que brillaba no sabía distinguir planetas de estrellas. Solamente sabía que trataba de hablar con su hijo desde su corazón. Recordaba que lo había vuelto a estrechar entre sus brazos tan fuerte que parecía que se fundiría en él; lo había sostenido en sus brazos como el día aquel en el que nació y ella lloró y humedeció el pequeño rostro con sus lágrimas; lo estrechó tan efusivamente como cuando teniendo al recién nacido junto a su pecho, supo con certeza que su esposo también lloraba en su interior. Lo abrazó largamente como para que no se esfumara en el aire de la mañana; esa mañana que no decía si volvería a ver a su hijo. Neh Aal partiría, como fuerza de exploración, al tercer planeta a partir del sol. Los simuladores La señora Tuu Am miró el remolino que levantó las hojas otoñales, las hizo girar como una bandada de pájaros de bronce y, luego, las depositó en el suelo en un último paso de danza. El remolino se marchó, ahora invisible, desnudo de hojarasca. Tuu atestiguó cómo las muestras de otoño, aves quebradizas, giraban y bailaban. Lo hizo con ojos entornados, imitando el gesto de cuando el sol cae sobre la cara. Pero estaba nublado. Después del remolino, vino una brisa perfumada de madera húmeda. La señora Tuu parecía murmurar una vieja oración o una antigua letanía, era como si tratara de recordar un nombre, como si hablara entre sueños. Mantenía los ojos entornados, parecía que sus hermosos ojos azules estuvieran mirando su interior, rebuscando un alma que no aparece en ninguna parte, rebuscando en la nada, llamando en voz alta en los habitáculos vacíos. Miraba sin mirar. Cada vez que efectuaba el movimiento de asomarse a la ventana era un rostro hueco, un rostro distante, de esas caras sin expresión. La señora Tuu Am transcurría sola y veía la tarde azulada, cayendo de quién sabe dónde, hasta transformarse en noche. En otras ocasiones, cambiaba y contemplaba el día oscurecido por nubes hinchadas de tormenta o el blanco de la nieve descendiendo sin cesar, silenciosa, acumulándose en tejados y jardines. Otras veces se trataba de mañanas luminosas; mañanas en las que un sol amarillo y claro flotaba en un cielo límpido; mañanas en las que los colores protagonizaban en el paisaje; donde el verano resplandecía y reverberaba en las hojas verdes y en el pasto espejeante. La señora Tuu Am adelantaba su pequeño cuerpo como si deseara distinguir mejor. No tenía hijos a su alrededor ni un esposo. Su conformación no fue para eso. Aseaba el entorno y ponía a calentar agua en una estufa gris brillante, luego, vertía el agua en una antigua taza añadía un polvo aromático y simulaba beberlo parsimoniosamente frente a un día frío y lluvioso. O bien, hacía lo mismo con una bebida con olor a frutas ante un jardín nocturno con luciérnagas y murmullos de conversaciones en otros porches oscuros. Tal perfección de la señora Tuu se modificaba. Con los largos años, ahora, el gesto mutó. De amable y apacible transitó a severo, adusto; cada vez más, endurecido. Los movimientos suaves y ordenados, finos y elegantes, tranquilos, pasaron a ser marcados, mecánicos. Las largas épocas fueron deteriorando las funciones. Las interconexiones cerebrales iniciaron un mal funcionamiento. Había momentos en los que lucía como una anciana torpe, podía permanecer de pie largo rato, casi inmóvil. El aspecto de la señora Tuu era el de una mujer de no más de cincuenta años, así era. No sabía que, en su calle, ya solamente dos o tres vecinos aparecían en las ventanas o en la puerta de la calle y, alguno, en el jardín. Ya no había nadie en las calles como dirigiéndose a algún lugar o como volviendo de algún sitio. La señora Tuu no imaginaba. No podía imaginar. Los demás, como ella, llegaban también a una etapa de deterioro, a una fase terminal. Un largo, largo, periodo había transcurrido, desde que fueron llevados a la ciudad domo a la actualidad, tanto que, afuera, ya no existía nada. No permanecieron ni ruinas, todo había desaparecido. La ciudad domo, ahora, se encontraba rodeada de una vasta extensión polvorienta remarcada de algunas dunas e insignificantes restos del remoto pasado. Los vestigios no eran más que una arista, un pequeño ángulo de algo, un fragmento, apenas visible, de un cascarón. Remolinos se levantaban ocasionalmente, se desplazaban por la llanura presurosos, como huyendo de la soledad, la lejanía y el olvido. Era una danza de fantasmas terrosos alejándose, virando sin rumbo, desvaneciéndose en el aire transparente. La señora Tuu Am no comprendía. No podía comprender. El límite no se hallaba lejos, su ocaso era un evento cercano. La señora Tuu Am, sin remedio, se apagaría para siempre. Aarel, el último Aarel dejó de examinar el casco oscuro del cielo y miró a los robots que permanecía quietos y expectantes a lo que les diría el humano. “Ahora, cada uno de ustedes contiene la información. Ustedes son ahora bibliotecas; son todo el pensamiento y cultura de los humanos. Yo… yo soy sólo la muestra infinitamente breve de lo que fue mi especie”. Entre la espesa barba, sus labios se curvaron un poco hacia abajo. Al sol brillaron su cabello, recogido en una larga y gruesa trenza y su piel requemada. © Lauro Paz Rocío Prieto Valdivia. Escritora Y promotora cultural. Nace el año de 1974 en la ciudad de Mexicali. Radica en el puerto de Ensenada. Es integrante del taller Literario la Catarsis Literaria del escritor Adán Echeverría. Y coordina el taller literario del colectivo letras y voces de Ensenada, subdirectora de la revista La Gata Roja, cuenta con publicaciones a nivel estatal, nacional e internacional…

*** EL ÁRBOL DE NARANJAS Rocío Prieto Valdivia Aún puedo recordar el día en que la abuela lo encontró; era tan diminuto, que mi abuelo dudó que diera fruto. La abuela decidió dejarlo ahí, dónde había nacido, entre los montones de basura. Sólo lo protegió con una lata. Fue un invierno de mucha lluvia. A los meses volvimos a ir al tiradero de basura. Y para sorpresa de todos, el arbolito había crecido. La abuela emocionada le dijo al abuelo que bajará la pala y de un solo palazo sacó el arbolillo. Le cubrió muy bien la raíz y al llegar a casa, mi abuelo lo trasplantó, alejado de los rosales. Luego vinieron a hacerle compañía otros árboles. Sin embargo, siempre supimos que el naranjo sería especial. Los años pasaron y mientras nosotros crecíamos, el naranjo también lo hizo. Al dar los primeros azahares, la abuela le cortó algunos para perfumar la cocina. Los años siguientes pudimos disfrutar de las naranjas que, apenas empezaban a madurar en lo alto de la copa, eran cortadas. Mis compañeros de juegos y mis tíos las partían, les ponían sal y un poco de chile en polvo. Es una delicia recordar cómo les escurría el jugó por la boca, y les bañaba el pecho; hasta las manos se embarraban de aquel almíbar dulce. Yo siempre fui muy propia, y le daba pequeñas mordidas a la naranja, del chile ni hablar. El tiempo ha pasado. El último recuerdo que tengo del naranjo fue ese noviembre en que mi abuelo falleciera. Lo último que me pediría a mí, sería un vaso de jugo del naranjo de la abuela. © Rocío Prieto Valdivia |

AuthorEsta sección de Peregrinos y sus letras, será dirigida por Esteban Domínguez (1963). Licenciado en Letras Hispánicas (UNISON). Ganador del concurso del libro sonorense en el género de novela en el 2002. Su libro de cuentos Detrás de la barda fue seleccionado para las bibliotecas de aula de la SEP en el 2005. Ganador del Concurso del Libro sonorense, 2010 en el género cuento para niños, con el libro El viejo del costal. Fue presidente de Escritores de Sonora, A.C. y actualmente dirige la Editorial Mini libros de Sonora. Archives

April 2020

Categories |

RSS Feed

RSS Feed