|

De la novela

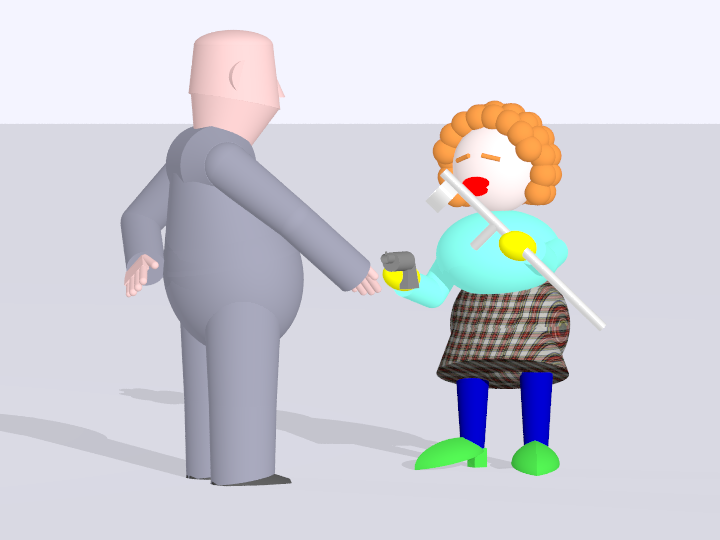

El peor comienzo XIV De cómo ocurrieron los hechos El martes Olmerok visitó al guardia del supermercado y le comunicó que había sido seleccionado para dar la paliza. Le explicó superficialmente el plan y lo citó para el jueves en el bar de don Próspero a las tres de la tarde. — Ahí vamos a reconocer el lugar de la paliza, el sujeto al que hay que golpear y los detalles. Se paga trescientas lucas. Cien ese día y las otras doscientas una vez que se verifica que la paliza fue bien dada. — No estoy de acuerdo. Yo cobro cuatrocientas por un trabajo así y siempre que el lugar sea adecuado y la víctima lo mismo. — Entonces no hay trato— aventuró Monarde. — Bien entonces— dio media vuelta y se fue caminando decidido al interior del local del supermercado. — La cagaste, darling— dijo la rubia—. ¿Tú crees que la Sardina te va a aceptar que le cambies de matón? Olmerok no contestó. Sólo miraba al guardia irse, esperando que se arrepintiera. Pero no sucedió. — ¡Bien!— dijo. — Le vamos a dar tiempo hasta mañana. ¡Vamos!— y también abandonó el lugar. Mientras se iba el guardia lo miraba desde el interior del local, apostando a que volvía a ofrecerle las cuatrocientas. Pero tampoco sucedió. A las cinco y media de la tarde el guardia terminó su turno. Había pensado todo el día en que Monarde volvería a buscarlo. En la medida que el tiempo pasaba las ideas se le acumulaban en la cabeza: "Tiene que volver. Si vino es porque la mujer de la entrevista me seleccionó. Ella es la que decide", pero como no sucedía, pensaba: "Tiene que consultar si se puede pagar más. Después va a volver". Y se argumentaba, entonces: "¿Y si buscan a otro que acepte las trescientas?". La idea se reforzaba cuando recordaba que no hubo ningún regateo, entonces se recriminaba: "Me la perdí por idiota. Total trescientas lucas es buena plata para una pura tarde de domingo". De ese modo se torturó a lo largo del día. Cuando subió al bus para volver a su casa, aún pensaba en el asunto y buscaba una solución: "¿Y ahora qué hago? ¿Cómo converso con el hombre para decirle que está bien, que acepto". Se bajó del bus en la plaza a unas pocas cuadras de la verdulería. Ahí debía tomar el metro para llegar a su casa. Mientras bajaba las escalas para entrar al subterráneo, se dijo que ¿por qué no ir a la verdulería y hablar con la mujer?. Aunque no la vi, aunque no la conozco, pero tendrá que saber recordarse. Por último le dejo un mensaje y no pierdo nada. Igual que la vez anterior, en la verdulería no había nadie. — ¡Hola! Soy yo. El matón que la señora seleccionó para la golpiza...— dijo hablando hacia arriba y enfrentando los anaqueles detrás de la caja. Después miró hacia afuera del negocio con cierto pudor de no ser sorprendido hablando solo. — ¿Qué desea?— dijo la voz de la vieja. — Hablar con la señora... — ¿Cuál? — La que me entrevistó para una golpiza... — Aquí no se hace entrevistas. — Pero yo estuve aquí y me seleccionaron. Hoy me visitó el detective privado... — No conocemos detectives aquí. — No lo sé... pero dígale a la señora que quiero conversar con ella... — ¿A cuál señora? — No lo sé. Dígale. — Sería imposible, porque no es aquí... — Bien; al menos dígale que me ofrecieron trescientas lucas y yo pedí cuatrocientas. Me dijeron que entonces no había trato, pero yo estaba seleccionado por la señora... así es que... que no sé. ¡Dígale! Y ¿Qué hago? ¡Eso! — No podría en modo alguno recibir su recado. Va a tener que esperar no más. A las once de la noche del martes, Olmerok se revolcaba en el suelo de su oficina, bajo la ventana, envuelto en la gabardina. Le decía a la rubia: — ¿Qué vamos a hacer? La mujer es muy dominante. No le va a gustar que haya descartado al matón que eligió. — ¿Y por qué no le pagaste los cuatrocientos, entonces, darling? — Porque encuentro que es mucha plata por una paliza... — ¿Y qué te importa, darling querido, si no es tu plata? — No, pero si le doy cien más a él, yo me quedo con cien menos. — ¿Y cuanta plata había? — Eso no es lo importante, nena. El me robó cien lucas cuando los entrevisté. No le voy a dar cien más ahora. — Pero vas a perder al único cliente y el único trabajo. Quizás tengas que devolver todo, darling. — No; porque tengo un contrato firmado. — ¡Ja! ¿Y tu crees que alguien que contrata una paliza, y encima es tullida, le va a importar tu contrato? — ¿Qué tiene que ver que sea tullida? — Los tullidos son malos de corazón cuando son malos, darling. Se ve que ella es muy mala. ¿Acaso no viste como trató a don Próspero y de pasada te humilló a ti?. Acuérdate que no hay tuerto ni cojo bueno. — Eso es ridículo... es una broma... — ¿Crees que te respete tu mugre de contrato? — No. — ¿Entonces? ¿Qué vamos a hacer, darling? — Voy a esperar a mañana, a ver si cambia de opinión. El sabe encontrarme. Y si no lo hace contrato al matón disco. — A ese pelado no le confío, darling cariño. ¿Y qué si después anda extorsionando a la coja? ¿Quién va a pagar los platos rotos? — Cierto. Bueno; como sea, ahora no podemos arreglar nada. Mañana veremos, nena. Olmerok trató de poner la mente en blanco, se tapó la cabeza y la cara con la gabardina, apretó los ojos y comenzó a contar entre dientes, para distraerse: "Uno, dos, tres...". En setenta y tres sonó la campanilla del teléfono. Sintió un sobresalto en el pecho. Dijo: — Cómo supo mi número el gorilón, nena. Saltó al teléfono: — ¡Aló! Agencia de detectives Monarde. Diga. — ¡Monarde!— dijo la voz irritada de Serena. — ¿Usted es tonto? — Señora Cereza... ¿por qué? — Porque no soy una fruta, imbécil, me llamo Serena. ¿Qué pasó con el matón que tenía elegido? — ¿Por qué? — ¿Por qué no le quiso pagar los cuatrocientos que le pidió por el trabajo? — Porque es mucha plata por una paliza. — ¿Acaso no te pasé un sobre con plata más que de sobra para pagarle incluso más? — Sí pero... — Mira, estúpido— la voz de Serena se elevaba de manera que parecía a cada instante más irritada— la plata es como el agua: Si se junta y se junta como un tacaño, el agua se rebalsa y se inunda todo. La plata que te llega tienes que hacerla fluir para que te vaya llegando más: ¿Entiendes?. Págale a ese hombre sus cuatrocientas lucas, incluso un poco más, para que quede contento y no me vaya a fallar. ¿Te queda bien claro? — Sí, señora Soraid... digo Serena. Muy claro. No se preocupe: Yo lo arreglo. — ¡Más te vale!— dijo y cortó de manera brusca. — ¿No te dije, darling? El miércoles, temprano, Olmerok estaba esperando en la puerta de entrada de los empleados, la llegada del guardia. El jueves a las tres se encontraron en la puerta del Bar Boliche de don Próspero Galdames. — Está bonito el negocio— dijo el matón, mirando las cortinas de plástico en tiras de colores y el cartel de lata pintada sobre el vano. — Sí—. Respondió cortante. Le pasó un sobre sellado: — Aquí está el anticipo que acordamos. Adentro hacia la izquierda hay un hombre sentado jugando con unas piedritas de colores. El es la víctima. Nos vamos a sentar cerca; en el mismo lugar que vas a ocupar el domingo. ¿Me escuchas?. — Sí, claro, lo escucho ¿y?. — Bien; observa con cuidado al hombre para que lo identifiques y no te vayas a equivocar el domingo. Ese día llegas puntual a las tres y media y ocupas la misma mesa. Pides un potrillo de chicha. Molestas al hombre. Le preguntas acaso es mariquita que juega juegos de mujercita. Lo provocas pero no tanto que comience una riña, sino hasta las cuatro. A esa hora en punto te levantas y comienzas la riña y le das la pateadura. Le dices que es de parte de la Palomita, porque a ella no la deja botada nadie. ¿Entendiste? ¿Te queda claro? — Sí, sí. Sí entendí. está claro. — Entonces dime: ¿Qué vas a hacer? — El domingo vengo a esta misma hora y me siento cerca del hombre que esté al lado izquierdo. Lo provoco, le digo que es maricón y le saco la cresta. Cuando esté boqueando lo zarandeo y le digo que eso le pasa por abandonar la paloma. — ¡Oh! ¡No! No vienes a esta misma hora. Hoy llegamos antes para explicarte aquí afuera del boliche; antes de entrar, cómo va a ser la cosa. — ¡Ah! — A las tres y media entras. Te sientas cerca del hombre que vamos a ver adentro. Él siempre está en la misma mesa, a la izquierda del local. — ¡Ah, ya! — Lo molestas durante un buen rato, pero sin provocar una riña. Hasta las cuatro. ¿Te queda claro? ¿Lo entiendes? — ¡Ya!— hizo un gesto amplio de afirmación exasperada con la cabeza. — Para molestarlo le dices que es marica, porque juega a la payaya como las mujercitas. — ¿A las cuatro? — ¡Noooo, huevón! ¡Antes! — ¡Ah, ya! — A las cuatro te paras y le sacas la cresta. ¡Eso! ¿Ves? — Veo... — Después de pegarle le dices: "Esta paliza es de parte de la Palomita". La Palomita no es una de esas que comen migas de pan en la plaza, sino una persona a la que él conoce como Palomita, o le dice Palomita. Para el caso es lo mismo. — ¿A ver cómo? No entiendo lo de la paloma. — ¡Putas...! ¡No importa! le dices textual, así: "Esta paliza es de parte de la Palomita, porque a ella no la abandona nadie". ¡A ver! ¡Repítelo!. — Esta paliza es por la palomita. A ella no la abandona nadien. — Bueno; está bien. Que no se te olvide. Olmerok esperó en silencio otros cinco minutos a que fueran las tres y media en punto. Dijo: — ¡Ya! ¿Qué hora tienes? — No tengo hora. No ando con reloj. — ¡Por la mierda! El domingo tienes que andar con reloj, para entrar puntual a las tres y media y pegarle al huevón a las cuatro. ¿Ya? — Sí. — Ahora son las tres y media, así que entremos. Entraron. En la mesa de siempre, en el ala izquierda, bajando dos escalones, estaba la víctima con el jarro de chicha en una esquina de la mesa, un vaso grande al lado, y las piedritas al frente con las que jugaba. Tiraba la roja al aire, daba una palmadita y recogía una piedra. Repetía con otra y otra. Olmerok y el guardia se sentaron. Este último le miró las manos, que se movían tensas y rápidas intentando cumplir las exigencias del juego. Dijo: — En realidá que es bien mariconcito, jugar ese juego. Don Próspero se acercó y saludó a Monarde. — ¿Cómo está?— dijo, y sin esperar respuesta: — ¿Hoy no trajo a la loca del otro día? — No, no. Vengo con este amigo, para que conozca el local. — ¡Ah, muy bien me parece! ¿Que se van a servir? Olmerok le dio un codazo al guardia. Éste, sorprendido, lo miró. Dijo: — ¿Ah? ¿Qué? — Te está preguntando qué vas a pedir... — ¡Sí! claro, tráigame un potrillo de chicha. Me la han recomendado... sí. Dicen que la preparan en la casa... — Así es mi señor— dijo orgulloso don Próspero. — Es de mi campo. — Igual a mí— confirmó Monarde. Don Próspero se retiró. El matón volvió la atención sobre el supuesto Rallan y su juego de niños. De repente falló en recoger una de las piedras de colores y dejó escapar un gruñido ronco, en tanto golpeaba la mesa con ira. El matón quitó la vista de las manos del jugador y se fijó en su cara. La expresión del rostro del guardia cambió de súbito, al ver la del hombre. Se metió la mano al bolsillo donde había guardado el sobre con el anticipo y lo sacó. Se lo dejó encima de la mesa, al frente, a Monarde y mientras se ponía de pie dijo: — ¿Sabe? Lo siento; pero no voy a hacer el trabajo—. Y se fue hacia la puerta. — ¿Qué pasa? ¿Por qué? — Es muy peligroso. ¿Usted sabe quién es ese hombre? — Rallan... — se encogió de hombros— El hombre de la mujer que me contrata el trabajo. — No. Ese hombre es el proxeneta de la Eguiguren, la prostituta personal del senador. Es un hombre sumamente peligroso. Financia a los políticos. Maneja la mafia de los prostíbulos y tiene un ejército de matones profesionales. Yo sólo soy un aficionado. ¡Disculpe! pero yo no le hago ese trabajo. Cualquiera que se meta con él va muerto. — Pero yo he sabido que la Eguiguren anda con el senador. Por eso le dicen así. Pero la amante de este hombre es otra. Yo la he visto, es una colorina. — Esa misma es la Eguiguren le dicen así por el senador. Ella no se llama na Eguiguren, se llama Camilla Vustos (que se pronuncia Camila Bustos), pero el proxeneta con su mafia le financia las campañas al senador, le consigue mujeres, ¡todo!. ¿Se da cuenta? Ese hombre tiene el poder que quiere. Yo no le voy a dar una paliza por cuatrocientas lucas. — ¿Por quinientas? — Ni lo sueñe... — ¿Cuánto? — El doble, por lo menos— dijo mientras emprendía otra vez el camino a la puerta. — Está bien. El doble. — ¡No! ¡Tampoco! Sólo fue una manera de decir. Darle una golpiza a ese hombre es una sentencia de muerte— apartó las tiras de plástico y salió del local. — Dime tu precio y lo conversamos. Si no lo puedo solucionar yo, hablo con la señora Soraya y lo arreglamos; porque el trabajo hay que hacerlo de todas maneras. — Está bien; un palo y medio, porque tengo que desaparecer después. Hacerme humo. Y tiene que ser por adelantado; yo entro ahí con el palo y medio en el bolsillo. — ¡Hecho! Nos encontramos el domingo a las tres y veinte. Te doy el pago y haces el trabajo a partir de las tres y media en punto. — ¡La gran flauta, darling querido! Se las llevó bien peladas el gorilón que parecía tan bobo. ¿Cuánto nos va a quedar a nosotros? — Lo mismo. La vieja diabla, tullida, se las sabía por libro. Olmerok entró solo de vuelta al local y se sentó a la mesa a observar al tipo tan estrafalario, que jugaba con juguetitos de niño y parecía un pobre estúpido, pero que sin embargo, de alguna manera que no podía imaginar, manejaba tanto poder. Don Prospero Galdames volvió con sendos potrillos de chicha en una bandeja y un canastito con maní tostado caliente, sin pelar. — ¡Bah! ¿Y su amigo? ¿Lo dejó solo?. — Tenía un trámite urgente que había olvidado. Tuvo que irse. Monarde se tomó lentamente su potrillo de chicha y se comió todo el canastillo de maní, hasta dejar regado de cáscaras la mesa, el suelo, el canastillo y más. No dejó, en todo ese rato de observar al posible Rallan y reflexionar, quizás, en las sorpresas de la vida, el significado del poder, las personalidades bizarras y otras ideas tales como el manejo de información y las inteligencias ocultas. A las diez de la noche de ese mismo jueves, Monarde estaba sentado en la silla de su escritorio. La gabardina sin abrochar colgaba por los costados, tenía los pies cruzados apoyados sobre la cubierta del mueble y los brazos enlazados sobre el pecho, con las manos metidas en los sobacos. Seguía pensando en el posible Rallan, en el poder y en cómo se hacía para acceder a él hasta el punto de parecer tan inocente e ingenuo, a la vez que disponer de tanto, cuando lo sorprendió la campanilla del teléfono. La rubia dijo: — Te apuesto a que es la vieja maldita, darling. ¡Bruja! — ¡Aló! Agencia... — Hola— dijo la voz casi alegre de Serena al otro lado. — ¿Cómo te fue con el matón? — Me fue bien, pero ni tanto. — ¿Cómo es eso? — Tuve que ofrecerle un palo y medio, porque no quería hacer el trabajo... — ¿Por qué? ¡Que raro! Si vino el martes en la noche a suplicar que le dieran el trabajo. — Cuando vio al Rallan se echó para atrás. Dijo que era muy peligroso y que darle una paliza a alguien tan poderoso era una sentencia de muerte segura. Así es que se paró y se fue. Tuve que salir detrás de él y atajarlo, y decirle que cobrara lo que quisiera pero que el trabajo tenía que hacerse. — ¿Y de adónde sacó esa idea tan loca? — ¡Nada! Lo reconoció no más. Dijo que era el proxeneta de la Eguiguren y que le financiaba la campaña a los senadores, que tenía un ejército de matones mafiosos profesionales y que él mismo no era más que un aficionado, que no podía correr ese riesgo. — ¡Jaa! ¡Te hizo niño! Te volvió a robar. El Rallan es un pobre diablo que hace las compras de mercadería en la vega para la verdulería. Hasta la señora Rosa lo manda. El gato no, porque no habla. El único poder que tiene es sobre mí misma, porque es muy grande para mí y porque estoy en desventaja. ¿Te das cuenta?. Tú eres muy niño mi amorcito. Todos te engañan y te roban. Pero al fin sirvió para mover esa plata. ¡Eso es bueno!— y se despidió riendo más alegre que nunca Olmerok la oyera. — ¡Sabes que odio a esa mujer! darling. — Bueno; está bien. Quizás si ella tampoco sabe quién es el verdadero Rallan. El domingo, a las tres y cinco de la tarde entró al Bar Boliche de don Próspero Galdames, renqueando, apoyada en su bastón de fierro, Serena Elgand. Venía maquillada con exageración, al punto que con su cabellera muy roja y desordenada, parecía casi un payaso. La cara muy empolvada, los labios excesivamente rojos, mucho rubor en las mejillas. A veces, en las calles, uno suele ver ancianas que quizás por cierta pérdida de la vista, o de capacidad mental, se maquillan de esa manera y producen cierto rechazo y pena. Como esas viejas, también, se había perfumado en exceso, con agua de colonia Ideal Quimera. Apartó las tiras plásticas de colores con su bastón y cojeó sin prisa y con decisión hasta la mesa que habían acordado que debía ocupar el matón. Pidió un chorizo español de la Rioja, con un cuchillo, y una copita de anís. Don Próspero la atendió de mala gana, pero con amabilidad. A las tres y cuarto, Monarde se encontró en el café de la esquina opuesta al bar, con el matón. Le entregó un sobre con el dinero comprometido y se tomaron juntos un café. Olmerok se cercioró que el hombre recordara con precisión las instrucciones. Lo hizo repetir varias veces el mensaje que debía pasar, hasta estar seguro que el otro se lo sabía perfectamente. Don Próspero le sirvió, a Serena, el pedido a las tres y diez y siete. Desde su lugar Serena podía ver, con facilidad, la puerta del bar, el mesón en el cual don Próspero leía con parsimonia El Heraldo del día y girando la cabeza a un lado, con muy poco esfuerzo, la mesa en la que el posible Rallan jugaba a la payaya con esfuerzo. Bebió apenas unas gotitas de anís que le quemaron la lengua y la garganta, además de producirle el extraño placer del licor fuerte y dulce. No tocó el chorizo sino hasta que vio que el reloj marcaba las tres y veinticinco. Entonces cortó una tajada y la saboreó con calma. Sorbió otras tres gotas de anís y miró, por entre las gomas colgantes de la puerta, la figura enorme e interrumpida por la cortina, del matón que atravesaba, esquinada, la calle. En ese mismo momento Olmerok caminaba por la calle del costado del bar, a unos quince metros al poniente por la vereda opuesta. Entonces ella abrió su cartera enorme de color rojo fuego y metió la mano. La sacó, cuando el matón alcanzaba la vereda en esta esquina, antes de entrar al bar, con un colt treinta y ocho, de cañón corto. Se acercó con certeza al eventual Rallan y le disparó un primer tiro, a quemarropa en la frente, entre los ojos y de inmediato, mientras la fuerza del balazo lo tiraba de espaldas al piso, le dio un segundo justo en la entrepiernas y le dijo: — A ver si esto te da bastante placer— su tono era calmo; no había ira. Tanto así, que lo remató de un balazo en el corazón. En ese momento el matón entró al bar y quedó aterrado al ver que Serena, disfrazada de loca se dirigía adonde don Prospero y le ponía, también, un tiro en el pecho, justo en el corazón. Después se volvió hacia él que había quedado paralogizado a un metro y medio de la puerta y gritó: — Me querían robar... me querían robar porque soy paralítica... querían abusar de mi porque no puedo defenderme. Los dos eran cómplices. ¡Jamás lo hubiera pensado!. Corrió, enseguida, renqueando con eficiencia, levantado el bastón de fierro, y se echó en brazos del matón que aún no reaccionaba de la sorpresa. Durante los siguientes tres a cuatro minutos, Serena lloró en el hombro del matón de manera convulsiva y conmovedora. Finalmente se calmó, y con voz entera le dijo, enfrentándolo: "¡Tiénemelos!" y le entregó el bastón de aluminio y la pistola. El guardia de supermercado asegura que ella llevaba unos guantes amarillos de lana, aunque no hacía frío en modo alguno: Era marzo. Alega que precisamente por eso lo recuerda. No obstante, esos guantes jamás han sido hallados. El matón, confundido, se conmueve de la inválida y la ayuda, sin darse cuenta ni sospechar que pudo, en efecto, ser la Colorina, la Sultana Elgand, dueña del prostíbulo más fino de la capital. Él mismo llama, desde el teléfono del bar, a la policía y luego abandonan juntos el lugar. Caminan hacia el río, a buen paso. El matón cree que ella entonces no renqueaba. Incluso dice recordar que él aún le llevaba el bastón de aluminio: "Si ella hubiera cojeado, si hubiera ido con su bastón, jamás hubiéramos podido caminar a paso de huida" aseguró, pero no tengo certeza de tener aún en esa instancia, el bastón. "Y si lo llevaba ella, no lo estaba usando de ninguna forma". Al llegar a la calle del norte del río Serena detuvo un taxi, agradeció efusiva, sin embargo no se ofreció a llevar al matón. Una vez que el taxi se hubo ido, aquél se da cuenta que aún tiene la pistola en la mano. La mira, la va a tirar en un basurero en la esquina, pero luego la sopesa, la observa con atención y se la mete al bolsillo de la chamarra. No se sabe con qué intención, ni por qué. Cuando fue interrogado por la policía al respecto, sólo se encogió de hombros. La declaración que firmó establece que habría dicho que "como soy guardia de seguridad en el supermercado, tal vez pensé que el arma podría serme útil". Y agrega: "¡No sé!". Su abogado alegó que esta frase fue introducida en la declaración sin consentimiento: "Mi defendido jamás la pronunció", pero al firmar no le habrían permitido revisar el texto. A las nueve de la noche Olmerok Monarde esperaba noticias de la operación, sentado con el teléfono enfrente, fumando un Baracoa tras otro. Se suponía que, cumplida la misión, el guardia se reportaría para informar del resultado. Jamás imaginó que a esa hora su cómplice ya estaría detenido. Lo habían encontrado borracho, bebiendo vodka con Seven Up, en un conocido negocio, en una esquina principal del barrio. Había comenzado a hacer desórdenes y a provocar a los parroquianos. Repetía algo como que "todos son unos mariquitas que juegan jueguitos de mujercitas y le pegan a las cojas". La policía lo sacó de ahí, a pedido del administrador. Llevaba un colt treinta y ocho, que había sido disparado hacía poco. El hombre se justificó de manera confusa porque era guardia de supermercado y mostró su identificación del establecimiento. La policía lo retuvo hasta la mañana siguiente cuando corroboró el relato llamando al supermercado. Ahí aseguraron que era funcionario externo, pero que se desempeñaba en el local y que jamás había tenido un problema. La policía lo dejó ir. A las diez y media recibió un llamado. — ¡Aló! ¿Quién habla? — ¿Agencia de detectives de Olmerok Monarde?— preguntó una voz de mujer. — Sí. Él habla. ¿Con quién hablo yo? — Quería saber noticias del encargo... — ¿Señora Ximena? — Serena, ¡bruto!. — Digo Serena; no tengo noticias, pero imagino que todo habrá salido bien. Yo dejé al hombre entrando, justo a la hora convenida, al boliche, de manera que imagino que lo demás todo bien. — ¿No se ha reportado? — No. — ¿Está seguro que no hubo problemas? — No veo razón para que los hubiera, pero no tengo noticias. Esperaba el llamodo del matón cuando usted llamó. — Bueno... bien... Llámeme si sabe cualquier cosa. Adiós—. Colgó suavemente, como si temiera romper un delicado equilibrio. Olmerok no tuvo ninguna noticia hasta que las leyó, alarmado, en el diario de la tarde del lunes. Su primer impulso fue llamar a Serena para informarla de los hechos. Hasta ese momento no tuvo conciencia que no sabía su teléfono. Abrió el cajón del escritorio y buscó el formulario que había llenado. Lo recorrió con el dedo. Había anotados ahí una cantidad de datos, quizás todos inútiles, pero el teléfono del cliente no estaba. La rubia dijo: — Vamos a tener que arreglar estos formatos, darling, amor. Metió los formularios al cajón otra vez y con una mano en la cintura y la otra en la frente, miró por la ventana, tal vez pensando en qué hacer, o quizás disolviendo el agobio que la noticia le había producido; pero más probablemente pensando en la desagradable alternativa de tener que enfrentar cara a cara a Serena e informarle las malas noticias. © Kepa Uriberri

0 Comments

Te amaré hasta la muerte*

Por Kepa Uriberri Desde el momento mismo de su nacimiento, su madre supo que estaba destinado a ser el niño más lindo del mundo. Y esta condición en ningún caso habría de extinguirse durante su vida de hombre adulto, ya que para ella, él sería por siempre su niño. En el momento mismo de su alumbramiento era ya tan bello, que la matrona que lo recibió se dio a suspirar tan profundamente, que cayó en un estado de ausencia, con el niño contra su propio pecho, mientras murmuraba antiguas canciones de amor que ya nadie recordaba. Olvidó que la criatura no era suya, y sin casi limpiarlo, corrió por los pasillos de la maternidad, para mostrarlo a las mujeres que ahí estaban, dejando al pasar coros de suspiros y arrullos. La criatura miraba a todas las mujeres con sus enormes ojos, de color ambarino, que apenas cabían en sus órbitas, como si comprendiera todo con claridad, y se admirara de las maravillas que lo rodeaban. De esta manera, cuando la madre pudo al fin recuperar a su hijo, ya sabía, sin ninguna duda que su nombre sería Aliomar, que significa: El mejor de todos los hijos. Ella crió a Aliomar con ese predestino. Estaba concebido para ser amado, y sin importar lo que hiciera merecería el amor y admiración de las gentes. En efecto, Aliomar fue un niño hermosísimo. Su penetrante y sereno mirar cautivaba, clavando el ámbar de sus ojos en el corazón de aquellos que su mirada tocaba. Su pelo ondeado enmarcaba una frente amplia y despejada. La piel morena, como la madera noble acompañaba la sensualidad de una boca perfecta, que solo hablaba para dejar ver una sonrisa blanquísima, y acogedora. La figura espigada y armoniosamente definida por la tensión de las carnes firmes produjo la admiración de todos, y en especial de las mujeres, en la medida que lo veían crecer. "Cuídate de las mujeres" le decía la madre, "ellas querrán apoderarse de ti". Aliomar sentía que él pertenecía a su madre, que era quien iba hilvanando poco a poco su destino, y vio que era bueno. Entonces, mientras fue un niño, se cuidó de las hembras. La madre le decía también: "No te fíes de los hombres, a los que la serenidad de tus ojos cautive. Ellos buscarán amancebarte con perversa simetría". Aliomar no entendía el sentido profundo de la admonición, pero aprendió a abominar del contacto con los hombres. Así se fue haciendo un solitario. Un día, antes que Aliomar sintiera que su pubis comenzaba a burbujear, con sólo ver las carnes albas de las mujeres, su madre le dijo: "Vendrá un momento que sentirás que el deseo es más fuerte que tu propia voluntad, más fuerte que la palabra de tu propia madre. Entonces sabrás que tan caliente es tu sangre. Cuídate que no lo sea tanto, que no se entibie con el frío de la razón". Cuando él había crecido, y aspiraba el aroma que ellas dejaban, al pasar a su lado, la madre le dijo: "Tengo celos de las hembras que te miran, porque ellas sólo desean tu hermosura. Cuídate de ellas". Aliomar sintió un temor infinito de esta sentencia, y cuando el cantar de risas de una mujer lo llenaba de sensaciones eléctricas, y su corazón se agitaba, él sentía miedo, y su mirada bajaba al suelo, donde las puntas y tacones de charol simbolizaron el peligro. De esta manera su vida fue llenándose de contradicciones, que no sabía resolver. Cuando Aliomar deseaba intensamente a una mujer, y sentía en sus huesos el deseo irrefrenable de tocarla, cuando la acariciaba con su mirada ambarina, y se sentía traicionando a su madre, ella lo consolaba diciendo: "No habrá ninguna que te amé como tu madre. Ellas sólo desean tu cuerpo, porque eres el niño más hermoso del mundo". En el club de la comunidad, Aliomar supo que Violeta ya no era una niña. Detrás de las sedas que daban misterio a su baile, noto en su vientre joven el vello que subía desde su intimidad, hasta casi rozar su ombligo adornado con una pequeña joyita de brillos rojos. De inmediato recordó su propio vientre, y su propio vello. Su imaginación le regaló una imagen difusa, en la que su pubis y el de Violeta entrelazaban sus marañas nacientes. Fue sólo una idea fugaz, sin embargo, pareció escaparse a través de su mirada ámbar, y rodear inquietante la tierna figura de la niña bailarina. Como si un tenue lazo de tul hubiera caído sobre ella, su baile, ahora sensual, miraba con ojos de avellana, hacia él. Una aguja se clavó en el interior de su sexo, tensándolo hasta el dolor: "Cuídate" le pareció que decía la admonición de su madre, y sintió que el dolor cedía. Los amplios jardines del club los habían visto crecer, pero ellos no se habían visto nunca, o si lo habían hecho, había sido con mirada vaga, y sin interés. Aliomar probablemente huyera de ella, atemorizado por su madre, y la longitud de su sombra. Violeta tal vez lo había visto, pero a pesar de admirar su belleza, y la serenidad de su mirada amarilla de felino, se había estrellado en el ensimismamiento de acero del hermoso muchacho. Hoy, por primera vez, lo veía de verdad. Sospechó la intensidad de su deseo prohibido, y quiso jugar con sus ansias. Se dijo que siendo tan hermoso, valía la pena poseer sus anhelos. Desde entonces, en cada actuación, ella bailaba sólo para él, y él escapaba de sus ojos oscuros, de su aroma dulce de hierbas salvajes, y de las imágenes de su cuerpo que veía sólo con los ojos del deseo. El sonido de las sedas y los velos se incrustaba en su vientre como agujas y cuchillos. Así fue sucediendo cada viernes: Violeta bailaba para Aliomar, y él alimentaba el deseo de sus pechos de caoba, de su vientre imaginado, de su suave mata de pelos íntimos, de sus manos de dedos ágiles, de sus labios rojos, y de su mirada de avellanas. Durante la semana, contaba el tiempo que faltaba para verla. Por las noches la soñaba: La veía como un hada desnuda que bailaba a su alrededor, con zapatillas de esmeralda, y alas de tules verdes, flotando en aromas dulces de frutas silvestres. A veces los sueños estallaban en un río grueso que brotaba del fondo de su vientre. Entonces despertaba conturbado, y ansioso, tenso, y eléctrico. A veces, para verla más, Aliomar esperaba, después del baile, en los jardines, oculto en las oscuras sombras, a que Violeta pasara, cimbrando su silueta como de madera fina, con sus pechos altos y respingados, cubiertos por una suave tela de algodón. Él imaginaba que esos pechos cabrían con precisión exacta en la palma de sus manos, aprisionados en la suave tensión de sus dedos, y se decía que estaban hechos para él. Imaginaba que acariciaba el elástico movimiento de la curva de su espalda, y recogía en sus manos la silueta de sus muslos. Finalmente, Violeta se perdía en la oscuridad, y Aliomar se quedaba solo con sus evocaciones. "¿Quién es ella?" le preguntó la madre, cuando sintió que Aliomar no dormía por las noches, y si lo hacía se revolvía inquieto, y murmuraba palabras que no alcanzaba a entender. "Es Violeta, la bailarina" confesó él. "No sabes cuánto deseo a esa mujer". "La conozco" dijo la madre, "es caprichosa, y vulgar. Ella no te merece". Aliomar calló, al saber del rechazo de su madre. Desde entonces iba a escondidas a verla bailar, y oculto esperaba verla cuando se iba. Pero mientras ella bailaba, cuando se acercaba a él, su mirada la esquivaba, y sólo aspiraba profundamente, hasta llenarse de todos sus aromas. Con las esquinas de los ojos percibía el vuelo de los tules, el color pulido de su cuerpo, y sospechaba todos sus relieves, hasta hacerle doler. Entonces su respiración se agitaba, y su piel se ruborizaba hasta temblar de deseos de cogerla entre sus manos. Un día Violeta tomó entre las suyas frágiles, pero llenas de intención, el rostro encendido de Aliomar, y subió su mirada ámbar, de felino hambriento, hasta la propia, que lanzaba chispas oscuras, al ritmo árabe de la música. Ella jugaba sensual. Al escapar de la trampa él tropezó con el escote en que reposaban los pechos de caoba, y encontró tras el satín, un nudo tenso y oscuro como los ojos de la odalisca. El resto de la jornada flotó en un vórtice giratorio que se lo tragaba, donde todo perdía el sentido de realidad, y los eventos se sucedían como en sus más recónditos sueños, atravesando ante sí con tal velocidad que era imposible verlos, o detenerlos, sino que sólo, apenas, se sospechaban. Al terminar el baile, la joven echó una última mirada negra, sobre el torbellino de Aliomar, que se clavaba fijo a sus zapatillas esmeralda, como intentando descubrir el misterio de sus brillos. Cuando la bailarina desapareció en las bambalinas, él, como un derviche girador, desapareció, en la oscuridad de los jardines empujado por esas fuerzas que nunca aprendió a manejar. Las filigranas y arabescos de las baldosas parecían querer advertirle algo, que él no podía leer. La luna verde tras los tules de las nubes transparentes se le antojaba un vientre lleno de concavidades. El juego de los nimbos casi traslúcidos le parecía un tenue vello que adornaba, apelativo, un pubis imaginado. Con desesperación buscaba el capricho y la vulgaridad advertida por su madre, para poder odiarla como ella, y cuanto más intentaba, más la deseaba. Se sentó a esperar su silueta, junto a unos pinitos aromáticos, que no hicieron más que avivar sus recuerdos. Se preguntaba: ¿a qué olerían esos pezones negros, como de madera tostada?. Su imagen lo torturaba. Creía ver calcados esos pechos oscuros sobre la difusa luz verdosa de la luna. Recordó poesías: "Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre" recitó en voz bajita. A lo lejos se oyó el eco de sus tacos. Llegaba azotando los muros y las baldosas, y se perdía entre los pinos, justo cuando otro nuevo partía. Sintió cómo su carne se erizaba. Su silueta oscura, con los pasos se fue dilucidando. Violeta lo vio, y sus ojos se agrandaron. Él distinguió la rara simetría negra entre sus pechos tensos, y sus ojos asustados. "Vente conmigo" dijo. "Te deseo". La respiración de Violeta agitó sus pechos. Su ronco soplido jugó, musical, con la voz alterada de Aliomar. Él la arrastró hacia los prados que se alejan, huyendo de la luz verde de la luna. Sin saber oponerse, asustada, ella dijo: "No me dañes. Nunca conocí un hombre". Su voz vibraba débil: "Por favor no me dañes... Por favor...". Aliomar, en éxtasis, la tiraba sin oír. Las curvas de su cuerpo color madera, se le antojaban un violín, y su voz aguda y débil, la vibración de cuerdas de un crescendo. Junto al último macizo de rosas pálidas, y a un rugoso muro teñido de cal, besando sus ojos negros, su cuello como de madera, acariciando sus propios labios con el vello erizado de sus brazos, cayeron sobre hojas secas, y tierra húmeda. Violeta, vencida, se dejó hacer, en tanto que Aliomar se fue apropiando de todos los rincones de su piel, mientras la desnudaba con loca lentitud, hasta que, subyugado por sus volúmenes, penetró como un ariete triunfante, rompiendo su entrada de negros pelos, para fundirse al calor interior de su vientre nuevo, como mantequilla al fuego. Como en un acetato, la luz de luna, tras los ojos ámbar, se fue fijando en la retina de avellanas de Violeta. El aroma a hojas húmedas, de su respiración ansiosa, le llegaba caliente y resbalaba por su mejilla hasta el cuello. Sentía sus manos ardientes apretarse contra sus nalgas frías, y el roce de su pecho producía una sensación intensa en sus pezones duros. Entonces se sintió sobrepasada por la emoción, y clavando sus uñas en el torso del hombre, lo empujó hacia sí, mientras dejaba salir sus sensaciones en un intenso bramido. Y las palabras salieron de su boca, aún cuando le parecía que no eran de ella: "¡Te amo!" dijo con voz enronquecida y loca. Aliomar pareció despertar de un sueño. Se irguió de un brinco, escapando como un gato sorprendido, en su interior tibio. Miró, como esperando que se esfumara la imagen de sueños, sus ojos negros, y sus simétricos pechos. Quiso imaginar que su maraña de pelo ensortijado sobre las hojas muertas, y los pétalos amarillos, era hierba; y que las uñas clavadas en la espalda eran espinas de las rosas. Al apagarse el concierto violentamente, en medio del fortísimo, él vio a la mujer, y oyó a su madre. Después huyó corriendo, mientras Violeta, desordenada, oía el verde ritmo de su corazón a la verde luz de la luna entera. Esa noche, Aliomar atormentado, soñó violines que gemían suavemente, mientras las tersas curvas de la madera devenían de piel, y lo cazaban en su música in crescendo que al llegar al allegro decía "¡Te amo!". Él, temeroso, cogía el cuerpo del instrumento, y al tocar sus sensuales volúmenes lo transformaba en una hembra morena llena de inquietantes simetrías. Prisionero de su interior frustraba sus ansias sin satisfacer sus deseos. Despertó con una sensación de frío intenso, recordando el perfume a rosas muertas y hojarasca podrida. "Vendrá un momento que sentirás que el deseo es más fuerte que tu propia voluntad" recordó la admonición de su madre. Concluyó que ella tenía razón, y se dijo: "No habrá ninguna que te ame como tu madre. Ellas sólo desean tu cuerpo, porque eres el niño más hermoso del mundo". Y agregaba: "¡No me dio nada!. No sentí nada. ¡Ni siquiera mi propia explosión!" Esa noche, Violeta no podía conciliar el sueño, cuando comenzaba a quedarse dormida, aparecían los ojos amarillos envueltos en la luz de luna verde, como un moreno felino, que la llenaban de ansiedades, penetrando en su cuerpo como un volcán que escupía fuego en sus entrañas, y estremecía todas las infinitas fibras de su cuerpo: "¡Te amo!... ¡Te amo!..." repetía su propia voz, sin articularse. Le parecía estar de nuevo aspirando el perfume vegetal y tibio de su aliento, mezclado con la humedad dulce de la hierba. Entonces volvía a despertar, y el gato montuno huía perdiéndose en la oscuridad. Durante toda la semana los atormentaron estas noches. Él pensaba aterrado que se aproximaba el viernes, y que no iría a verla bailar. Ella ensoñaba el próximo viernes, y lo veía elástico, tímido, y hermoso; sin mirarla de frente, deseándola de soslayo, capturando furtivo las curvas de su torso, los volúmenes de su vientre al danzar. El viernes llegó, por fin. Violeta salió al ruedo, en la cadencia de la música. Con lentitud buscó. Sabia y delicadamente su vista acarició cada rostro en el salón buscando ojos ambarinos, huidizos. En cada piel morena, en todos los cabellos ondeados, en las frentes amplias, en las narices aquilinas, en las sonrisas blancas, y en los ojos soslayantes creyó encontrar las facciones deseadas. Aliomar, casi como un espectro, subió la escalera, preguntando a sus arabescos y filigranas, ¿por qué subía?. Al llegar junto a la puerta ojival se detuvo con la mano posada en la talla de madera y dudó. Empujó suave, tres centímetros, y se arrepintió. Desanduvo lo andado, bajo las escaleras, y recorrió el camino entre matas y hierbas hasta el macizo del rosal. Ahí, sobre la broza, aspiró, sollozando su contradicción, el aroma a pétalos podridos, y a hierba muerta. "¡Ay mi madre!. ¡Qué traición!" gritó, y cayó de espaldas evocando los pechos de caoba y las caderas de violín, la voz de Scherazade, y la súplica de Violeta: "Por favor no me dañes... Por favor...". Creyó que su vientre quería estallar de nuevo, y no podía. Bañado por la luna menguante, volvió a huir por la verde oscuridad. La siguiente semana Violeta lloró de noche anhelando los ojos ámbar envueltos en luz de luna, y las caricias de su pecho en los suyos duros. Evocaba el contacto con las yemas de sus dedos, con el dorso de sus manos, hasta que creía que él iba a abrirse paso en su mata de pelo oscuro, como dragón de fuego hasta su profunda intimidad. Tres semanas se sucedieron así. Violeta creía que él la vería bailar cada viernes, pero no llegó. Al soñarlo cada noche rogaba que su recuerdo, a lo menos, amainara, pero sus propias manos buscaban recordarlo en sus pechos, en su vientre, en sus vellos, en sus curvas más sensuales. Tres semanas vagó como un lunático para evitar las noches con sus sueños, Aliomar. Mientras la luna pálida crecía lenta. El viernes resucitó, al fin, esplendorosa con su luz de plata bañando los cristales, las ramas y las copas. No quiso pensar, no supo como, escondido entre columnas y cortinas, la vio bailar: "¡Ay madre. Te voy a traicionar!". Ardiendo en su interior, luchando con sus últimas fuerzas, casi consumando su traición, al siguiente viernes la vio, y se dejó ver. Ella girando como brisa de primavera pasó su baile junto a él, y dejó caer, en su regazo, un trocito de papel doblado: "Espérame. Te quiero ver". Al pie de la escalera de baldosas con arabescos y filigranas, él la esperó, sobando el papelito; inquieto como un loco. Cuando Violeta, ilusionada, llegó al pie de la escalera, sólo la esperaba una bolita de papel, con su esperanza quebrada, escrita, y arrugada. "¿Por qué no la esperé?" pensaba enloquecido Aliomar. "Caprichosa y vulgar. ¡Eso es!. ¡Muy fácil se dejó amar!" se decía para tranquilizarse. "¡La necesito!" gritaba dentro de su cabeza, una voz, después. "¡Mamááá... no te voy a traicionar!" sollozaba un rincón de su pensamiento. El otro antisimétrico respondía: "¡Déjame!. ¡Yo la quiero amar!". Y de nuevo desde la otra extremidad: "¡Nada sentiste!. ¡Nada te entregó!. Es apenas sucia y vulgar...". Aliomar no lograba escapar de la tortura, ni de día cuando las cosas parecían crudas y concretas, despojadas de magia, compuestas sólo de verdad; ni en la noche, sin luz, cuando todos los anhelos se vuelven a imaginar. "¡Madre te odio!. Y a ti, arcángel, derviche bailarín, o demonio de madera: ¡Te odio todavía más!" Cruzó los brazos sobre el pecho, y oprimió con fuerza las manos para que no le temblaran más. Tensó los músculos de las pantorrillas y de los muslos para aquietar sus piernas. Sentía que el cuello no lo podía controlar. Intentaba, mirando fijo el suelo, no tiritar. La cadencia típica comenzó a sonar, y entre las cortinas apareció la odalisca. Aliomar apretó los dientes. Ella, como espuma, o luz de luna, pasó los tules sobre su mirada ámbar. Él entonces le murmuró: "¡Hoy sí!". Violeta creyó oír que su voz vibraba. Siguió bailando con el pecho repleto de adrenalina, y el vientre lleno de deseo. Atravesó la puerta ojival, y lo vio allá al pie de las escaleras. Sus ojos parecían brillar en la noche a la luz de la luna verde, como los de un felino emboscado. "No sabes cuánto te he deseado" dijo Violeta. Su voz escapaba de su pecho palpitando al ritmo enloquecido de su corazón. Aliomar tomó su mano, sin decir nada. Sus ojos parecían cálidas flamas amarillas. Sintió su perfume de hierbas y manzanitas verdes, que aspiró profundamente, tratando de emborracharse con él, mientras la llevaba, con paso seguro, por los senderos y huellas que llegaban junto al muro rugoso, más allá del macizo del rosal. Sus respiraciones agitadas se mezclaron mientras se recostaban en la hojarasca. Ella aspiró el aroma húmedo y dulce de la hierba y las rosas amarillas, mezclado con el álcali de su piel. Al sentirlo cercano sus pechos desnudos se irguieron, y creyó que el vello se le erizaba con la corriente interior. "¡Te amo!. ¡No sabes cuánto te amo!" dijo mientras él la cubría. Aliomar aspiró el olor a broza podrida y pétalos muertos. Sintió el calor húmedo de su piel de madera, y la aspereza suave de su intimidad. Su ansiedad estalló sin control, antes de tener conciencia de su erupción. Ella, sintió su flujo cálido y dijo con voz agitada: "¡Amor... dame... amor...!". Él se dijo, a sí mismo: "¡Vulgar!... ¡Sucia!". Con desesperación ondulaba sobre ella intentando buscar la sensación que creía que le pertenecía. "¡Te amo, te amo, amor mío!" farfulló ella enronquecida, sin percibir la desesperación de él. Por fin, él renunció: "¡Ay madre... Ay madre...!. ¡No te voy a traicionar!" dijo entre sollozos, y gritó después: "¡Vulgar!, ¡Puta!, ¡No me das nada!, ¡No siento nada... nada... nada!". Su mano alcanzó el bolsillo de su chaqueta, tirada más allá, y Violeta vio por la esquina del ojo un brillo de luna verde en ella. Antes de percibir su esencia, el brillo de plata y cristal, se estrelló bajo su oreja izquierda, con un siseo extraño. Cruzó bajo su garganta como si desgarraran todas las sedas del universo; entonces sintió que su cuerpo se llenaba de espasmos, mientras un río intensamente rojo daba saltos en su pecho. Aliomar, extasiado, sintió su cuerpo lleno de sensaciones eléctricas y nuevas; y tuvo conciencia de su sensualidad: "¡Madre!... ¡Traición!... ¡Puta caprichosa!. ¡Vulgar!" gritó enloquecido y ronco. Sorprendido, más allá, cantó tres notas un zorzal. Violeta apenas alcanzó a verlo escapar desnudo, con su mano entintada de rojo, sujetando un filoso alfanje que, a la luz de luna verde, dejaba escapar intensos reflejos de plata y rubí. © Kepa Uriberri *** * Del volumen de cuentos Así se muere. |

Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives

August 2021

|

RSS Feed

RSS Feed