|

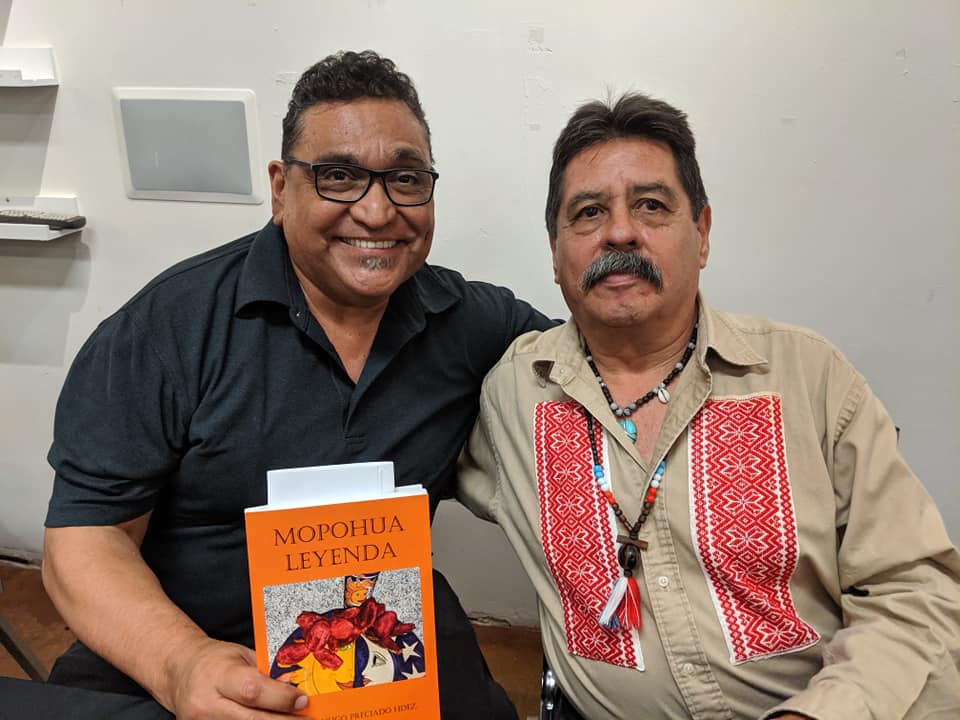

Por Víctor Hugo Preciado

Esa noche, el Chencho venía muy amuinado por lo pasado en el Salsipuedes, la cantina-pulquería en donde el Chencho cuando tenía ganas de tomar, se reunía con algunos amigos o parroquianos del pueblo a departir y a echarse sus alipuses ya fuera de mezcal, tequila o su tlachique (pulque). Al Chencho se le habían pasado las “cucharadas” y había discutido con el Chon y a punto estuvieron de llegar a las armas y darse de plomazos afuera del Salsipuedes. Si no hubiera sido por el Gorgonio, quien sabe si la estaría contando, porque el Chon tenía fama de tener buen tino. No jerraba tiro. El estar tuerto era en esos menesteres una ventaja. Además, él sabía que ya había despenado a muchos durante las escaramuzas en donde participaron. Esa noche el Chencho se escapó de pelos gracias al Gorgonio que fue quien los había separado, diciéndoles a gritos: —Si son amigos, pa’ que andan con pleitos. Pa’ que se van a quitar la vida. Mañana, si alguno queda vivo, les va a pesar haber matado a un amigo. Nos conocemos desde escuincles y por una borrachera se van a matar. —Pos yo estoy muy amuinado —decía el Chencho mientras el Chon gritaba. —Pos fíjate lo que dices. Yo tampoco le tengo miedo a la muerte. —Ni a mí me arrisca pelos el diablo —le contestó el Chencho. Pero al fin el Gorgonio, que era amigo de los dos, le dijo al Chon. —Chon, tú’stas más sobrio que el Chencho. No lo vayas a matar. Mejor vete pa’dentro. Yo te voy a invitar una botella de mezcal. No le hagas caso al Chencho. Espérame adentro. Déjame despacharlo pa’ su jacal. Tal pareció que el Chon entendió. Dándose media vuelta, entró de nuevo a la cantina. No sin antes gritar: —Otro día nos arreglamos, Chencho. Por su parte, el Gorgonio hizo entender al Chencho que mejor se fuera para su jacal, que la Inés y sus chilpayates lo estaban esperando y que ya era muy noche, que él no vivía en el pueblo, que todavía tenía un largo camino por delante y que ya estaba muy borracho, que ya mañana sería otro día. Hasta le ayudó a subirse al Palomo. De lo borracho que estaba no se podía subir, pero al fin se subió. El Palomo empezó a llevarlo. Ya conocía el camino de regreso. Solo que para llegar a su jacal, tenía que caminar un buen rato, como cinco o seis kilómetros. En el trayecto, tenía que pasar por un lado del casco de la hacienda abandonada. Dicha hacienda había estado desocupada desde la época de la guerra de invasión yanqui, cuando el dueño de la hacienda murió fusilado ahí mismo por una de las facciones en disputa. Su familia había huido al norte, dejando aquel lugar abandonado. La vegetación, como es natural, reclamó su espacio y empezó a crecer aceleradamente. Ya que había ahí unas enormes nopaleras y el monte se empezó a tupir de mezquites y huizaches, haciendo de aquello un espinal. Esa noche de sábado, venía el Chencho en su Palomo. La muina ya se le había pasado porque había recorrido ya más de la mitad del camino. Silbaba alegremente el Cielito lindo. La luna estaba tan brillante y tan grande que parecía de día. Era un plenilunio de septiembre. A ambos lados del camino había unos peñones que parecían gemelos, y que los lugareños llamaban Los Cuates. El camino pasaba entre estas dos enormes rocas entre las cuales había una separación como de unos diez metros. En el día, daban la apariencia de cristianos de pie. Por eso eran conocidos como Los Cuates. El Chencho recorrió el camino hacia un pequeño recodo que bajaba hacia donde había un puente de piedra. El camino estaba empedrado. Este puente de piedra había sido construido para pasar por encima de la acequia que pasaba bordeando por un lado y que separaba la edificación de donde empezaban las tierras de cultivo. La acequia había alimentado de agua a aquella hacienda que en sus tiempos de esplendor había sido una de las más grandes de la región. Todo ese camino próximo a la construcción había sido empedrado desde la época de la colonia. El trabajo había sido tan bueno que, a pesar del tiempo transcurrido, se conservaba en buen estado. Por ahí iba el Chencho en su Palomo, silbando alegremente, al habérsele pasado la muina. Iba pensando en el regaño que le daría su mujer al llegar a su jacal. Sabía que todavía estaría despierta por el pendiente de que no llegaba. El Chencho iba muy tranquilo. Los ruidos de la noche, es decir, algunas ranas de la acequia, grillos y un tecolote que ululaba, un ligero viento que hacía sonar los breñales al moverlos y su silbido amenizaban el ambiente. Repentinamente, todo quedó en silencio. Solo su silbido se escuchaba. Esto le causó extrañeza; algo raro sucedía. Cuando de repente, oyó unos chasquidos. Dejó de silbar, se quedó callado y atento a cualquier cosa. Volteó para todos lados y no vio nada. El Palomo seguía caminando, pero iba un tanto inquieto. Después de unos segundos de tensión, el Chencho olvidó todo y empezó de nuevo a silbar. Recién comenzaba a tararear la canción “ De la sierra morena Cielito Lindo vienen bajando…” cuando otra vez oyó los chasquidos, ahora más cerca. Guardó silencio nuevamente para escuchar mejor. De pronto, el Palomo se empezó a encabritar. Justo en ese momento, el Chencho lo vio. Era un perro al que le brillaban los ojos como si fueran tizones, así como cuando las brasas del fogón de la Inés se avivaban con el soplador. No era un perro muy grande, era un perro blanco que parecía tener fierro en las patas por el sonido que producía. Estaba detrás de él, como si lo siguiera. A cada paso que daba, sonaba como si arrastrara cadenas. Pero no eran cadenas, eran las patas del perro las que producían aquel ruido aterrador al caminar sobre las piedras. Tal parecía que el perro llevase herraduras. El Chencho estaba en medio del puente de la acequia. El Palomo se encabritó aún más y lo tiró al suelo. Salió a galope tendido muy espantado. Corría sin ningún control. El Chencho quería seguirlo, pero no pudo. El miedo lo paralizaba de tal forma que no podía ponerse de pie porque temblaba de pies a cabeza. Sus cabellos se erizaron y una sensación de rigidez le invadió la espalda. Cuando consiguió pararse, quiso correr, pero sentía como si sus huaraches tuvieran melcocha en la suela. Solo daba pasos muy pesados y torpes, como si se moviera en cámara lenta, en su apuro, cayó de nuevo. Cuando por fin consiguió cruzar el puente, casi a gatas, el perro pasaba a su lado, haciendo aquel chirrido, a pesar de que el perro no tocaba el suelo, pues parecía flotar en el aire a cada paso que daba. Nomás se oía el chir, chir, chir metálico en el empedrado del camino. Cuando el perro pasó a su lado, lo volteó a ver. El Chencho sintió la mirada de aquellos tizones rojos en sus ojos como si fueran espinas de maguey heladas que penetraron hasta lo más recóndito de su alma. Después sintió en su cuerpo una tibieza que lo inundaba. Su rostro estaba descompuesto por el terror y no atinaba a hacer nada. Quería correr, pero no podía. Aquello era superior a su voluntad. El perro siguió caminando, produciendo aquel infernal ruido metálico a pesar de haber salido del camino empedrado. Se alejó del Chencho y se aproximó a una enorme nopalera que daba las tunas rojas, cerca de una gran pared, la única que tenía un pedazo de tejado de lo que quedaba del casco de la hacienda. Fue ahí precisamente, ante los incrédulos ojos del Chencho que de pronto apareció una gran llamarada que salía de la tierra. Era una lumbrera grande como si tuviera leña de palo fierro, pero de color azul con blanco. El Chencho no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Al llegar el perro a ese lugar donde aquel fuego brotaba de la tierra, en lugar de darle la vuelta, se metió a la lumbrera. Cuando el perro entró en la fogata se desvaneció repentinamente, y esta desapareció de la misma forma como había aparecido, de la nada. El Chencho pensó que aquella llamarada quemaría la nopalera porque la abrazaba, además de que estaba cerca de otros breñales donde había aparecido, pero no, desapareció sin dejar ninguna huella o rastro de quemadura . El Chencho no sabía si aquello era un sueño, realidad o producto de la borrachera, pero no había duda, la noche estaba muy bien iluminada y ni nublado estaba. Tenía la certeza de haberlo visto todo muy bien, no tenía la menor duda. Cuando la lumbrada se extinguió, el Chencho recuperó la movilidad y empezó a correr. No le importó correr por entre los breñales de mezquites, huizaches y nopales. No paró hasta llegar a su jacal. Cuando llegó a la choza, ya la guarapeta se le había bajado. Tocó la puerta a la vez que le gritaba a la Inés que le abriera, porque estaba atrancada. La Inés, asustada, abrió rápidamente y, al verlo todo rasguñado y con la cara desfigurada por el miedo, se asustó también. Le preguntó: —¿Qué tienes, Chencho? ¿Qué te pasó? ¿De ‘ónde vienes? ¡Mira cómo estás! ¡Vienes todo rasguñado! ¡Apenas puedes resollar! —El perro, el perro, el perro. Era lo único que el Chencho atinaba a decir. Temblaba de pies a cabeza. Sentía que el corazón se le salía por la boca. Su respiración entrecortada no lo dejaba articular palabra. —¿Cuál perro? ¿De qué estás hablando? ¡Cálmate, Chencho! Ya estás en el jacal. Cuéntame qué te pasó. Poco a poco, el Chencho se fue recobrando del susto y, tomando un jarro de agua de un cántaro de barro que estaba junto a una de las paredes de su jacal, empezó a beber desesperadamente. Lo volvió a llenar para tomar más. Ya un poco más calmado, empezó a relatarle a la Inés lo que le había pasado. —Inés, te lo juro por esta —le dijo el Chencho mientras hacía la señal de la cruz, besándola, a la vez que se santiguaba, —que lo vide con mis propios ojos, con estos ojos que se han de comer los gusanos que no te echo mentiras. —¿Pero qué jue lo que vites, Chencho? —Un perro Inés, un perro. —Pero ¿qué tiene de malo un perro? —Es que ese perro, Inés, tenía los ojos como ascuas, así como las brasas de tu hornilla cuando le atizas al carbón, rojos como con fuego, muy brillantes. Cuando caminaba, a cada paso que daba sonaba como si trajera herraduras en las patas. Pero no tentaba el suelo. Iba flotando en el aire. —¿Pero en dónde jue eso, Chencho? —Cuando venía del pueblo, al pasar cerca del casco de la hacienda abandonada. —¡Chencho, apestas mucho a mezcal! ¡Todavía vienes borracho! --¡No, Inés, ya te dije! Es la puritita verdá. Hasta la borrachera se me bajó. —Chencho, te creo nomás porque hace rato que llegó el Palomo y se me hizo raro que no llegaras tú. Empecé a rezar porque estaba con el pendiente. —Yo ya había oído hablar a la gente de ese perro ques’que ya se le ha aparecido a algunos. —¿Y qué pasó, pues, Chencho? --Pos yo venía del pueblo cuando oí el ruido de los fierros que hacía el perro. No era un perro muy grande, era un perro blanco, pero muy feo. Hasta se me afiguró que era el mismísimo diablo. El Palomo se espantó y me tiró al suelo y salió corriendo por el puente de la acequia. Cuando me pude parar, vide al perro meterse en medio de una lumbrada de llamaradas azules con blanco, así como las de las estufas de los ricos del pueblo. Pos allí mismito se metió el perro y desapareció con todo y llamarada, como si se los hubiera tragado la tierra. —¿Y tú vites todo eso, Chencho? —Como te lo estoy platicando, Inés. Te lo juro por esta —decía el Chencho y se ponía más pálido que una tortilla dura. Esta vez se santiguaron los dos, mientras la Inés decía: — Jesús, María y José y la virgen de Guadalupe nos amparen. —Además, la noche estaba clarita. La luna, así como la ves que parece un quesote y ni nublado estaba. No me engañaron mis ojos. En cuantito se apagó la lumbre, pegué la carrera hasta llegar aquí. No me importó correr entre el breñal de los mezquites, huizaches y nopales. Mírame como vengo, todo espinado y rasguñado. ¿Tú crees que te iba a estar echando mentiras? No, Inés, con eso no se juega. Cúrame, Inés. Nomás déjame tomarme otro jarro de agua. La Inés también estaba asustada al ver a su viejo en el estado que había llegado. Ella sabía que el Chencho no era mentiroso. Tomó unas hierbas que tenía en una estera que colgaba del techo del jacal, empezó a arrancar las espinas que todavía tenía el Chencho en el cuerpo y comenzó a ponerle algunos fomentos en las heridas más grandes mientras le decía: —Ya ves lo que te pasa por irte de briago pa’l pueblo en vez de quedarte aquí en el jacal. —Ya, vieja. Ya no me digas nada que ya tengo mucho con lo que me pasó. Ya ves que yo soy muy macho y te juro que no era la borrachera. Si dicen que ya varios han visto a ese chucho. Si mi apá decía que a él también se le apareció. Yo creo que mi apá se quedó espantado y por eso se murió. ¿No te acuerdas que un día nos platicó de eso y que al poco tiempo se fue enfermando y se murió? Además, a otros también se les ha aparecido y hasta dicen que también se aparece el ánima de don Pedro, el dueño de la hacienda, al que fusilaron los del ejército que defendía la patria en contra de los gringos. Pos dicen que ese don Pedro ayudaba a los gringos y que por eso lo fusilaron. Pa’llá pa’l lado de la tapia grande, la que da pa’l potrero, ques’que porque no quiso entregarles los doblones de oro que tenía. Porque ése sí que tenía reteharta lana. Pos si era el dueño de la hacienda y tenía tantísima gente a su servicio. Era dueño de haciendas y vidas. —Sí, Chencho. Dicen que era muy malo, que cuando una muchacha se iba a casar, primero tenía que estar con él y a luego ya se podía casar. Ques’que la gente no lo quería porque casi que eran sus esclavos, que era muy déspota. --Pos dicen que cuando supo que venía la bola pa’la hacienda, enterró todo el oro que tenía y mandó matar a los que lo enterraron pa’que no jueran a hablar. Dicen que los envenenó un nahualli muy malo. Don Pedro le pagó pa’que los enyerbara con una bebida cuando terminaron de enterrar el dinero. —Ha de haber pensado que lo iban a perdonar. Sí cómo no. Y a luego cuando lo iban a fusilar, dicen que lloraba pidiendo perdón. Pero ya debía muchas y se lo tronaron y ni así habló. Ha de haber pensado que su oro se lo iba a llevar al más allá. —La cosa jue que por más que buscaron, nunca lo encontraron. —Ave María Purísima, Chencho. Son almas en pena. —Tu no sabes mucho de esto que te estoy contando porque no eres de por aquí. Ya ves que yo te truje de allá del otro lado de las montañas cuando mi apá todavía vivía. --Pos será el sereno, Chencho, pero a mí no me ha pasado nada. Aunque allá en el rancho donde yo nací, decían que a veces se aparecía el nahual. Dizque es como un lobo pero, más grande. Mataba a los brujos maloras que le hacían mal de ojo a otros y la gente les tenía miedo por dañistas que eran. Y hasta dicen que se convertían en animales pa’que la gente no los reconociera. —Ya te dije, Inés. Tú ya me conoces cuando ando briago y sabes que no soy embustero. Sabes que no le tengo miedo a nada. Pero lo que te acabo de decir es la puritita verdá. —Hasta dicen que ha pasado que la gente, perdiendo el miedo y armada, hasta los ha matado en la noche siendo animales y que en la mañana el cuerpo que está tirado es el de un cristiano. ¡Ay, ay! Despacio —se quejaba el Chencho cuando su mujer retiraba algunas de las espinas. —Bueno, pos ya terminé de quitarte las espinas y de curarte. Ya vamos a dormirnos, Chencho, ya es muy noche. Mañana temprano tienes que traerme leña antes de que te vayas a la labor pa’ poder echarte las gordas y te lleves tu itacate pa’ que almuerces allá. —Sí, Inés. Ya vamos a dormirnos que estoy muy cansado y me siento muy adisgusto. Por más que quiso dormir, esa noche el Chencho no pudo pegar los ojos, a pesar del cansancio y lo maltratado que estaba. Primero, platicándole a la Inés lo que le había pasado y después, cuando ya la Inés estaba dormida y todo en el jacal estaba en silencio, seguía mirando aquellos ojos rojos y brillantes que penetraron hasta el fondo de su ser al mirarlo fijamente, mientras el animal pasaba a su lado, flotando en el aire. Aún podía oír aquel ruido infernal como de cadenas que se golpean contra las piedras y retumbaba en sus oídos. No podía dejar de pensar en aquella intensa llamarada azul-blanca que brotaba de la tierra, con la sensación de no poder moverse, así como la súbita desaparición tanto de la llamarada como del perro. El silencio repentino al cruzar el puente, como si todo aquello que le acababa de suceder hubiese estado predestinado para acontecerle precisamente a él. Todo esto revoloteaba en su cabeza, y pensando en que esto también le había pasado a José su padre. El altercado con su amigo, que nunca antes había pasado. Los sonidos del silencio de la noche, a los que él ya estaba acostumbrado en su jacal los oía como nunca los había escuchado antes, atento a ellos, y todo esto había ocurrido en tan solo las últimas horas. Todos estos pensamientos no lo dejaron conciliar el sueño en toda la noche, a pesar del cansancio y lo maltrecho que estaba.

0 Comments

Leave a Reply. |

Escritor invitadoEn esta sección tendremos escritores invitados que compartirán su labor literaria con nuestros lectores. Archives

July 2023

|

RSS Feed

RSS Feed