TESTIMONIO Y POSTMODERNIDAD: VOCES DEL MUDO EN TEJIENDO TELARAÑAS (2013) DE DAVID ALBERTO MUÑOZ6/11/2019 Beatriz Carla Rodríguez

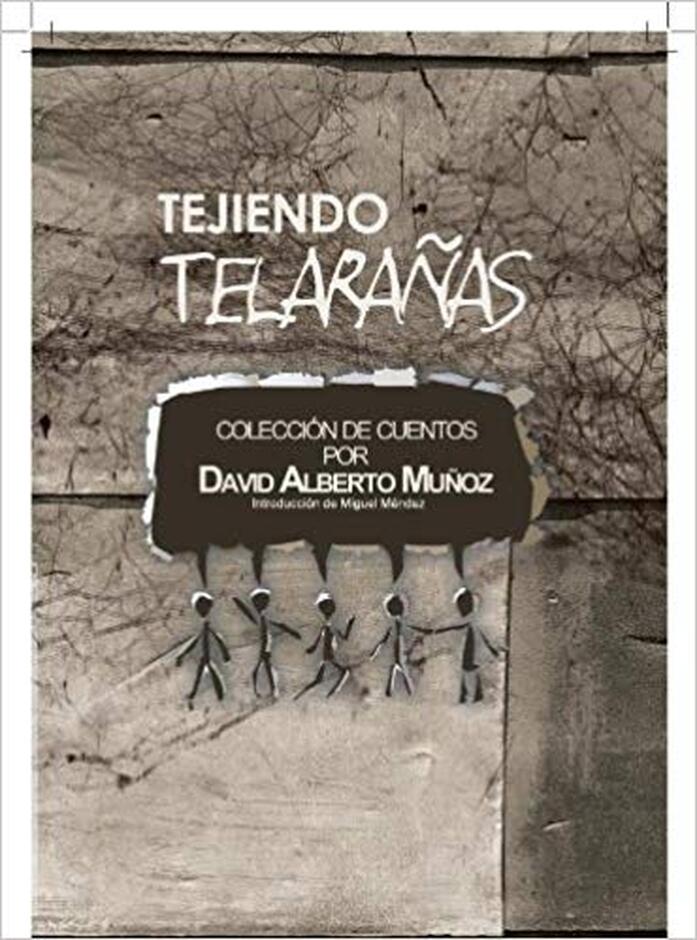

4 de abril 2019 Beatriz Carla Rodríguez 4 de abril 2019 TESTIMONIO Y POSTMODERNIDAD: VOCES DEL MUDO EN TEJIENDO TELARAÑAS (2013) DE DAVID ALBERTO MUÑOZ Por eso canto a quien no escucha a quien no dejan escucharme a quien ya nunca me escuchó: al que su cotidiana lucha me da razones para amarle: a aquel que nadie le cantó. —Silvio Rodríguez, “Canción de navidad” La comunidad chicana como fenómeno sociohistóricos se originó a partir de la expansión norteamericana (Benavides 42). Nos referimos a la frontera más extensa del planeta, 3,000 kilómetros que no sólo separa dos países sino que marca la disparidad de todo el continente. Al sur de esa línea imaginaria se encuentra el otro lado, el tercer mundo o la América Latina. Este proceso de expansión territorial tiene sus origines en el siglo XVI cuando los españoles invadieron el Nuevo mundo e iniciaron el contacto con los amerindios en México y Latinoamerica, es en este momento que comenzó la génesis de la comunidad mexicana en norte América (Gonzales 9-11). Más tarde, con la ocupación militar del estado de Texas en 1845 por los Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) para terminar la guerra entre ambos países y el pago de 18.3 millones de dólares se iniciaría la expansión poderosa de Estados Unidos en Latinoamérica, ingresando luego a Centroamérica y al cono sur. Con dicha suma Estados Unidos compró los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas y parte de Colorado, Wyoming y Utah (“Ensamblaje” 31). Asimismo desde 1848 los movimientos migratorios de los pobladores mexicanos se convierten en una constante lucha que fluctúa su severidad según los intereses económicos y políticos de la época. El carácter dominante y expansionista de los Estados Unidos ha sido atribuido a la doctrina del Destino Manifiesto[1], la cual es la creencia de los primeros colonos y granjeros de Estados Unidos de que su destino divino era expandirse hasta las costas del Pacifico. Asimismo, el modelo asimilacionista tradicional de raíz eurocentrista excluía a los mexicanos o estadounidenses de ascendencia mexicana u otras minorías raciales, creando en un ambiente de conflicto y resistencia. En este mundo contradictorio se crea una comunidad su generis como consecuencia de un contexto y proceso histórico cultural entre el anglosajón y el mexicano. mientras los que residen en Estados Unidos viven en un estado de dualismo cultural o en la frontera[2]. Según John Beverly el testimonio debe envolver una urgencia para comunicar un problema de represión, pobreza, subalternidad, encarcelamiento y supervivencia. Dicho problema queda implicado en el acto de narrar en sí. Es más, el testimonio está más interesado en la sinceridad del relato que en la literariedad, siendo su narrativa fundamentalmente democrática e igualitaria porque cualquier narración de un individuo puede tener un valor representativo (34). En este modelo teórico analizamos como texto social la narrativa Tejiendo telarañas (2013) de David Alberto Muñoz, lanzado como un manifiesto renovador y reformista donde no sólo se desmitifica ciertos conceptos tergiversados que se asumen sobre los mexicoamericanos, sino que se denuncia los problemas socioculturales que pertenecen a toda una sociedad. Asimismo se revela el conflicto hacia sus inmigrantes, siendo testigo de la violencia y abuso por parte de las fuerzas del orden. Además se afianza el discurso lingüístico desde una realidad y cosmovisión bilingüe, a la cual se le ve ahora como el centro y no la periferia, y en donde muchas veces el personaje principal no sólo es el silenciado sino el doblemente subalterno. Tejiendo telarañas pertenece al periodo de la Segunda Gran Migración (1970-presente) y consta de 21 cuentos divididos en cuatro partes: “Telarañas fronterizas”, “Telarañas familiares”, “Telarañas beatificadas” y “Telarañas carnales”, respectivamente. Son cuentos de testimonio que presenta situaciones de inmigrantes marginados que cruzaron la frontera en busca de mejorar su situación económica y tener una estabilidad laboral. El discurso en la colección se encuentra conectado a diferentes espacios de temporalidad dentro de un transnacionalismo. La telaraña no solo metaforiza la fusión de las narraciones, la unión entre ellos a través de una estructura sincrónica sino que también sirve para sugerir el atrapamiento de los personajes. Estos se encuentran aprisionados en las redes pegajosas y son víctimas de los conflictos en una sociedad postmoderna. En la narrativa se revela situaciones que representan contradicciones universales las cuales nos invitan a replantear las relaciones con Estados Unidos, en donde la población hispano-estadounidense cada día va extendiéndose y convirtiéndose en uno de los lugares de más alto porcentaje de población latinoamericana (Benavides 45). El siguiente análisis pertenece a la narrativa “Papeles”, “Diálogos fronterizos” y “Todavía no acabo” que se hallan en “Telarañas fronterizas”. El tema que me interesa tratar son las luchas, sufrimientos e injusticias cotidianas de los inmigrantes en los EE.UU. En Tejiendo telarañas los protagonistas casi no se les describe en su apariencia exterior. Es más, sus rasgos apenas se esbozan. De esta manera, se trata de una ausencia del afuera, en donde los relatos son enmarcados dentro del ámbito privado, y cuyo tema es la desgarradora sobrevivencia. “Papeles” es el primer testimonio de la colección y se trata de la tragedia que vive un niño por las leyes antimigratorias. Escrito en un tiempo pasado y presente, el pasado detalla la tragedia que el niño recuerda mientras es víctima de la violencia institucionalizada que han vivido muchos inmigrantes indocumentados en los últimos años. El presente de la víctima dramatiza la soledad del menor de edad sin su familia. Este es un proceso de invisibilización institucional que sufren los menores según Gloria Valdez-García y Oscar Rivera a partir de su pobreza y exclusión social (citado en Procesos 197). La crisis económica mundial a principios del año 2007 ha generado políticas severas y funestas para los inmigrantes así como las manifestaciones masivas de xenofobia. En “Papeles” se observa que, el policía como representante de la autoridad y las leyes del país usa la violencia pretendiendo mantener el “orden”, señala el narrador: “[…] aquella es señalada como mala cuando los oprimidos apelan a ella para cambiar una situación”. En “Papeles”, la policía irrumpe: “pistolas en mano” (13) en la casa del niño golpeando y maldiciendo. El niño se siente impotente ya que no puede hacer nada para defender a su padre contra cuatro oficiales que: “patearon a mi papá hasta el cansancio” (14). En “Papeles”, el niño no concibe el significado de dicha palabra, porque a nombre de éste las autoridades han desintegrado a su familia por la fuerza y han violado sus derechos civiles. Asimismo, la simbología del papel oficial hace memoria en la historia de los pueblos latinoamericanos: un invento burocrático para crear leyes y por tanto el poder. Unas leyes similares que fueron importadas de otro continente para posesionarse de casi todo un continente[3]. Fueron estas mismas leyes, más tarde, las que crearon fronteras y despojaron asimismo a los propios mexicanos de sus tierras vía el tratado de Guadalupe-Hidalgo 1848. El siguiente testimonio que se analiza es el quinto en la colección, “Diálogos fronterizos”. En la narrativa el autor presenta diferentes perspectivas a través de un diverso testimonio de individuos inmigrantes, en su gran mayoría estos sujetos son víctimas o testigos de asesinatos, discriminaciones, injusticias y cinismos. Los hechos mencionados son cometidos por las autoridades estadounidenses y las leyes anti inmigratorias actuales. Se observa la convergencia de relatos en forma de diálogo individual las cuales presentan diferentes posiciones políticas. No existe un narrador central, más bien coexisten diferentes signos lingüísticos y códigos sociales que componen una sociedad heterogénea. En esta instancia tenemos el diálogo interno de la trabajadora indocumentada que vive con el temor que la van a arrestar porque no tiene papeles. Ella vive con una conciencia de culpa y el miedo de que la arresten y sea forzada a dejar a sus hijos abandonados. Vive un calvario interno constante, sin un sentido claro, sintiéndose sometida a lo que le toca vivir sin poder demandar sus derechos civiles para solucionar el problema. ¿A quién podría reclamar, si ni en ningún espacio sus derechos como persona son respetados, ni en EE.UU. ni en México? En este respecto Edwin Soja en Seeking Spatial Justice, sostiene que la justicia tiene una geografía y estas diferencias en el espacio están sujetas a ventajas y desventajas las cuales pueden ser opresivas. En ese mismo contexto, se observa que la madre trabajadora vive en un espacio de injusticia de opresión. Ella vive aterrorizada por las leyes antiinmigrantes, habla: “El miedo más grande que tengo es salir a trabajar y no regresar. Tengo tres niños. Si me agarran me van a deportar” (26). Por otra parte se escucha el testimonio del hombre que dice, “¿Cómo estarán las cosas en México para que vengamos a sufrir estas condiciones, y la humillación de ser tratados como ciudadanos de segunda clase?” (29). Esta voz transnacional no sólo reclama el sistema injusto en EE.UU, sino que también manifiesta su conciencia como orfandad transnacional y ciudadano del mundo. Esta situación se hace evidente en la distribución geográfica que ha ocasionado distintos espacios de justicia a nivel global. Las configuraciones injustas de espacio fueron creadas para privilegiar el poder y son la base y causa de los conflictos y la lucha para reformular otra distribución del espacio. Por lo tanto los subalternos o los explotados económicamente y oprimidos son los que sufren los efectos de una geografía injusta, y esta lucha por la geografía puede usarse para crear unidad y solidaridad global /diversa. El mexicano o latinoamericano no cruzaría su frontera si en su país tuviera posibilidades de vivir una vida económicamente digna, si no existiera porcentajes tan alto de desempleo, si la diferencia de sueldos no fuera tan abismal o si la educación no fuera casi un imposible (“Principios” 13). En este contexto, en “Diálogos fronterizos”, se escucha la postura del chicano anónimo que sólo está informado por las campañas antiinmigratorias, las cuales se han agudizado a partir de la recesión económica desde principios del 2007. El personaje dice: “Yo creo que todos los ilegales nada más han llegado a echarnos a perder a nuestro país” (27). Luego, añade: “Este país era un país donde la ley y el orden reinaban, pero desde que empezaron a llegar los mexicanos todo se nos fue para abajo” (27). Estos coloquios se contraponen al diálogo interno de un trabajador mexicano, éste dice: “Nosotros queremos trabajar, hay compas que hasta trabajan dos trabajos, toda la semana hasta los domingos. ¿Quién anda piscando los campos? ¿Quién limpia las oficinas?”(28). Escuchamos asimismo la voz de otro inmigrante que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos: “Yo ya estoy viejo para irme a México […] vendí todo lo que tenía cuando me vine” (30). Más tarde el mismo anciano comenta que las leyes se transforman conforme la situación económica cambia. Dice: “Era una época donde el gobierno estadounidense ofrecía que nos viniéramos a trabajar. Pero ahora hay tanto odio para con nosotros” (30). Es decir, las leyes cambian según la economía y las necesidades socio económicas que los Estados Unidos tengan en determinada época de su economía. De esta forma, la fuerza laboral es usada, en palabras de Aníbal Quijano con una distribución racista del trabajo y el modo de explotación del capitalismo colonial. Sin embargo, cuando hay bajas económicas se utiliza este grupo como chivo expiatorio para manipular y desviar el descontento colectivo de la población. Se llevan a cabo campañas inmediatas para acabar con el “problema económico”, formulando y empleando leyes para mantener el orden y la simpatía de una sociedad segregada y racista. En la narrativa, otra voz comenta: “Todo el mundo sabe que la culpa es nuestra, todo el mundo sabe que los mexicanos somos la causa del derrumbamiento social de esta nación […] ¡Chingada madre!” (31). El último testimonio que se analiza, “Todavía no acabo”, es el sexto en “Telarañas fronteriza”. Narrado en segunda persona del tú, produce un tono acusador y de reprimenda al protagonista. El sujeto de la narración se moviliza en diferentes espacios, invitando al lector a ver la perspectiva del sujeto conectado a diversos espacios. El tiempo recordado es el pasado, cuando vivía en la ciudad de México, y el tiempo presente es donde se encuentra actualmente, los Estados Unidos. El uso del tú por el escritor invita a pensar que no sólo se recrimina al personaje del relato sino también al arquetipo del hombre aculturado que el protagonista representa. El narrador relata la vida del individuo en México D.F, en una zona urbana. Remarca: “Desde la esquina de tu casa se podía ver al Popo y el Izta” (33). Enseguida puntualiza, “Es un México que ya no existe” (33). Luego su familia emigró a EE.UU. y sufrió tratando de adaptarse a su nuevo mundo. Empero evoluciona culturalmente como lo observa el narrador. Comenta: “poco a poco empezaste a cambiar. Te adaptaste al sistema. Todos los fines de semana vas con tu familia al Mall vestido de shorts bermudas con tu camiseta y tu gorrita” (35). El protagonista ha ascendido en la escala social, pero, ¿va descendiendo en la escala moral? ¿El hecho de que olvide su pasado y se asimile a una nueva sociedad hace más grande o pequeño al individuo? El personaje ya no tiene que preocuparse por lo que su angustia sería en México. El sujeto dice: “importarle en lo que tendrá que comer” (35). Hoy, como la mayoría de individuos postmodernos, él es un consumidor: ahora va al “mall” todos los fines de semana. Lo único que le importa es, “querer ser” trepar la escala socioeconómica. Es más, él ya no se acuerda de su pasado. El narrador: “Todo cambio. Incluso tu persona. Tu cultura ha ido desapareciendo poco a poco” (36). El protagonista es el arquetipo del individuo postmoderno, un ser aculturado y aburguesado que cambia y abandona sus raíces. Según Fredric Jameson el hombre postmoderno está fragmentado, desconectado de su realidad y desprovisto de su contenido histórico: In postmodernism, on the other hand, everyone has learned to consume culture through television and other mass media, so a rationale is no longer necessary. You look at advertising billboards and collages of things because they are there in external reality. (26) Ya no nos damos cuenta de lo que consumimos. Esto es la cultura de la mercancía y la obsesión por gastar. Esa es una característica muy importante del postmodernismo que explica la desaparición de las prácticas tradicionales. Desde esta perspectiva las prácticas cotidianas y el consumismo mismo son la legitimidad, mientras otros valores han decaído así como la colectividad. En Tejiendo telarañas el tú narrador le recuerda al individuo aculturado que: “todavía no acaba”. En lugar de acabo, se le recuerda su transnacional espacio, “nunca olvides tu barrio, tus raíces, el suelo que escuchó el primer llanto que brotó de tus pulmones; eres hijo de maíz” (37). En este mismo orden de cosas, Jameson nos invita a pensar en la política cultural en términos de espacio y el conflicto de éste. Ya no podemos seguir pensando en las antiguas categorías de distancia crítica sino en un nuevo camino en el cual el desheredado y el lenguaje esencial del modernismo de subversión y la negación sean concebidas diferentes. Esta estrategia de espacio o lugar que posee una visión global, viene a ser un estilo cultural global o imperialismo cultural; éste estilo se opone a las demandas concretas locales o a una situación nacional. La estrategia consiste en crear distintos paradigmas con nuevos espacios y valores los cuales defiendan las demandas de la mayoría que seria las exigencias socio económicas del subalterno. David Alberto Muñoz presenta esta dialéctica del contrapunteo, que frustra y destruye una sociedad alienada, racista y consumidora. Estas son las diversas vivencias que afianza el discurso lingüístico desde una perspectiva bilingüe, con sus diversas conciencias, estilos coloquiales, lenguas y códigos culturales que provienen de diferentes estratos socioculturales y géneros. Es un espacio que carece de límites, que afirma su transnacionalismo, que se desliza y yuxtapone a muchas voces, aquellas voces que han sido silenciadas y que son en término figurativo mudas. Voces que desmitifican nociones erradas del mexicoamericano y nos muestra su heterogeneidad y universalidad. Estas voces del inmigrante se convierten en una alternativa en este mundo postmoderno en que vivimos y proyecta distintos paradigmas con nuevos espacios y valores. Esta visión colectiva resulta de las realidades y el esfuerzo creador de los pueblos que son marginados, revitalizan nuevas circunstancias y dan un sentido universal de humanidad y fraternidad. © Beatriz Carla Rodríguez *** Soy Carla Beatriz Rodríguez, nací en Lima-Perú. Poco después que terminara la secundaria vine a California, EEUU a estudiar y trabajar. Mi bachiller es en ciencias políticas y español de la universidad de California en San Diego (UCSD). Mi maestría en Literatura Latinoamericana, de la universidad de San Diego (San Diego State University). Actualmente, acabo de doctorarme en la universidad de Arizona (Arizona State University). El tema de mi disertación es narrativa testimonial contemporánea feminista latinoamericana. Soy profesora de español, literatura y cultura latinoamericana. He enseñado en “community colleges”, universidades, colegios de secundaria, primaria, etc. También trabajé en la India, California y actualmente en Arizona. Obras citadas Muñoz, David Alberto. Tejiendo telarañas. Phoenix: Peregrinos y sus letras. 2013. Impreso. Benavides, Rosamel. “Cuentos y cuentistas chicanos: Perspectiva temática y producción histórica del genero, 1947-1992”. Revista chilena de literatura 42 (1993): 49-56. Beverly, John. “The margin at the center: On Testimonio”. Testimonio : On the Politics of the truth. Minneapolis, MIN: U of Minnesota P, (2004): 29-44 and 98-101. Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Lima, Perú: CELACP, Latinoamericana Editores, 2003. Impreso. ___“Totalidad Contradictoria”. Revista de crítica literaria latinoamericana 18 (1983): 37-50. Impreso. Camarillo, Albert. “Historical context of Mexican Immigration to the United States in the Twentieth century”. Alambrista and the US Mexico Border: Film, Music and stories of undocumented immigrants. Cull Nicholas and Carrasco David, Albuquerque (2004):13-35. Gonzales, Manuel G. Mexicanos: A History of Mexicans in the United States. Bloomington: IUP, 1999. Impreso. Gutiérrez, Gustavo, Teología de la liberación, perspectivas. Ediciones sígueme. Salamanca: 1971. Impreso. Jameson Fredric. Postmodernism and consumer society. Web accedido 12/11/2014. Massey, Douglas. “Ensamblaje de la maquinaria: una historia de migración México- Estados Unidos”. Detrás de la trama: Política as migratoria entre México y Estados Unidos. Trada Elvira Maldonado, Zacatecas (2009): 31-60. ___“Principios de funcionamiento: teoría de la migración internacional”. Detrás de la trama: Política as migratoria entre México y Estados Unidos. Trada. Elvira Maldonado. México: H. Cámara de diputados-LX Legislatura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa, 2009. 13-30. Sequera Meza, José, Villegas Moran, Elsa del Carmen y Zermeño Espinosa, Ma Elena. Procesos de significación de las fronteras. México: Comité Editorial de la Reunión Internacional de Investigadores de la Frontera (RIF), 2017. Impreso. Soja, Edward W. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. Impreso. [1] Termino acunado por el periodista John O’Sullivan y mejor definido por el poeta de la democracia Walt Whitman: “the great misión of peopling the New World with a noble race.” (citado en Gonzales 81). [2] A la luz del pensamiento de Gloria Anzaldua, la frontera se refiere no solo al área geográfica que no pertenece ni a Mexico ni a Estados Unidos sino tambien es la identidad de la nueva raza que no se distingue desde esa invisibilidad de la frontera. Vease Borderlands La Frontera: The New Mestiza (1987). [3] Nos referimos a la invasión y posesión de todo un continente, América Latina, por la corona española en el siglo XVI.

0 Comments

Leave a Reply. |

Escritor invitadoEn esta sección tendremos escritores invitados que compartirán su labor literaria con nuestros lectores. Archives

July 2023

|

RSS Feed

RSS Feed