|

El tranvía

Por David Alberto Muñoz El ferrocarril se escuchaba a distancia. No estaba muy lejos pero tampoco muy cerca. Por la ventana de su recámara se podía ver la luz de la luna. Luz tan natural que cuando le tomas una foto parece como si fuera un foco encendido, perdiendo ese encanto que solo se puede apreciar estando ahí. Además, ese raro sonido a sombra, cantaba con sumo deseo mientras que los gatos andaban de parranda entre pleitos, cogidas y curiosidades. El tren siempre le había fascinado. Desde que estaba chico sus padres lo llevaban en Pulman desde la ciudad de México hasta Mexicali, Baja California. Al principio le causaba tanta admiración. Había cuartos que aunque eran pequeños les permitían tener cierta privacidad. El baño sí era compartido entre todos los viajeros del vagón pero aun así, era una emoción levantarse a media madrugada para ir a tirar el agua, y ver la forma en la que habían convertido los asientos en camas literas de dos pisos. Unas cortinas tapaban para darles privacidad a los inquilinos transeúntes. De pronto, el silbato del tranvía se dejaba escuchar. No entendía por qué todo mundo sabía que era de un tren. Los carros no sonaban así, ni los aviones, ni ninguna máquina que él conociera. Ese pitido fuerte, seguro, atrevido, lo hizo soñar de niño con querer manejar una de esas maquinarias modernas y avanzadas. Al menos en sus tiempos. Una curiosa voz se podía percibir a distancia. Era como las voces de unos niños. ¿Los niños? No percibía con certeza si eran risas o llantos o quizás, una combinación de ambos, no obstante, mientras las antenas de sus oídos prestaban más atención, aquel eco se desplazaba con mayor facilidad. Recordó la historia que le contó Jacinta, la sirvienta que vivió con ellos por más de 15 años. Mujer de rostro indígena y cuerpo bello, que inició a muchos en la familia en el placer sexual. Algunos en la vecindad decían que era una bruja, un fantasma que había sido dejada prisionera entre los rieles del tren por haber pecado contra las leyes de Dios. A él, se le hacía una tontería eso del pecado. Siempre se sintió muy bien con Jacinta, sobre todo cuando tuvieron sus atrevidas aventuras. Era una mujer que siempre hizo lo que quiso sin importarle los juicios de los demás. —Era una noche como esta mi niño. Sólo que había mucha neblina, casi no se podía ver; se sentía un poco de frío. La noche cabalgaba a paso lento, dejando escuchar solamente el andar del caballo, ese animal perisodáctilo que tiene la habilidad de correr a toda velocidad. —¿Peridosí qué? —¡Ah mi niño! Lo bruto a veces se hereda. —¡Vas a ver Jacinta! La mujer sonreía después de su frustración para abrazar al jovenzuelo dejando que su cabeza se embarrara en sus pechos grandes y voluptuosos. —Aquel caballo llevaba las almas de 3 recién nacidos, que habían fallecido porque su padre borracho se detuvo a orinar a media vía del tren. —¿Eran trietes? —¡Trillizos, alma de zonzo! —¡Vas a ver Jacinta! Le voy a decir a mi mamá. —¿Qué le vas a decir? ¿Qué te gusta agarrarme las tetas? ¿Qué me espías desde tu ventana para verme cuando me cambio de ropa? ¿Qué tratas de ver debajo de mi falda cada oportunidad que tienes? ¿Eso le vas a decir? El adolescente la mira con unos ojos grandes, llenos de prepotencia y picardía. —No, le voy a decir que tú me dejas. Pausa. —¡Ven para acá chamaco de porra! Precioso, chulo, ese es mi macho, mi varón en proceso—le dice mientras lo agarra con fuerza para besarlo en los labios—¿Quieres escuchar la historia o no? —Sí… —Esos tres recién nacidos representaban el lapso de su existencia, el principio, Dios, la edad madura, el Hijo, y el ocaso, el Espíritu Santo. Pero él nunca prestó atención a símbolos ni interpretaciones, todo lo que sabía hacer era emborracharse y perderse en el despeñadero de su propia incapacidad. Era un hombre sumamente solo, que no supo lidiar con la responsabilidad. Huyó de cualquier obligación, lo asustaba. Corría literalmente en pánico antes que tener que cumplir con su cometido de hombre. Todo lo resolvía con unas cuántas copas. El chifle del tranvía se dejaba escuchar más y más cerca. Incluso, la velocidad parecía incrementarse. Se sentía en el ambiente como si algo fuese a suceder. ¡Ese pinche silencio que se escucha antes de que alguien muera! —Aquellos tres niños se quedaron en el carro. El hombre no supo cómo ni qué pasó. Pero ese tranvía del infierno degolló las vidas de aquellos inocentes ante la mirada atónita de aquel hombre que cobró sobriedad en menos de un segundo. Desde entonces, esas almas vagan en medio de los rieles, el sonido del tren y el pitido con su semblante de muerte. Cada vez que un automóvil queda atrapado, los tres ayudan para que salga del peligro, pero si el conductor está ebrio, no pueden perdonar lo que hizo su padre, y ellos mismos detienen el carro, cerrando las puertas para que quién sea que esté en el interior, muera al igual que ellos. —Está como de miedo la historia ¿no Jacinta? —No mi niño lindo, no es de miedo, es para que recuerdes que todo lo pagamos en esta tierra. Todo lo que hacemos regresa a nosotros por el tranvía… aún la muerte no puede separarnos de nuestro destino… por eso le dicen el tranvía del fin, la defunción de nuestro propio cuerpo. El jovenzuelo quedó hipnotizado completamente, con la boca abierta y el corazón latiendo a mil por hora. Mientras que yo… yo, ya de grande, recuerdo esa historia cada vez que escucho al ferrocarril pasar cerca de mi casa. © David Alberto Muñoz Del libro: El Santo Don Patricio y otros demonios, Editorial Garabatos, 2016.

0 Comments

Demetrio, el Lechero… un recuerdo

Por David Alberto Muñoz Los recuerdos de la niñez son como fantasmas que aparecen de repente, sin avisar, sin decir absolutamente nada. Simplemente se hacen presentes brotando de la nada y circulando por las venas del cuerpo, hasta llegar al cerebro y alterar el corazón, ya sea con alegrías, melancolía o un verdadero terror. Me cae que sí. En veces, te pueden hacer temblar sin saber tú por qué. Porque llegan como cosas que siempre has sabido, pero que en realidad siempre has ignorado. Es una especie de mentira mal deseada, convertida en verdad, y verdad práctica, real, conocida, lo que nunca quisiste saber de tus padres, lo que no quieres se sepa de ti, o aquello que siempre has querido decir, pero nunca has tenido el valor de decirlo. Tal vez nunca he deseado recordar mi niñez, o quizás, la he recordado demasiado. Pero es algo muy curioso, porque te meten tantas historias en la cabeza que hasta te las crees literalmente, y cuando creces y le preguntas a tu amigo ¿qué pasó realmente? Su respuesta te sorprende; o te puede parecer tonta, inocente, devastadora. Como cuando le pregunte al Camiseta, así le decíamos porque según nosotros estaba tan gordo que no tenía cuello, ¿por qué se llevaron a tu jefe al bote? Yo recordaba que él nos dijo: —¡Ay mi Lechero! —así me dicen a mí, porque no me parezco a ninguno de mis hermanos. Todos son güeritos, con ojos de color, y yo soy más negro que el chapopote, y nunca me di cuenta. Siempre pensé que yo me miraba igual que los demás, como todo un angelito, hasta que crecí, bueno tenía yo 12 años, y me le declaré a Yolandita, la niña que vivía a un lado en el número 10. Ella, se rio en mi cara de niño tonto. —¡Cómo eres pendejo Lechero! ¿A poco crees que a mí me va a gustar un prieto feo como tú? Estás loco, vete a pedirle mejor a Brígida, tu sirvienta, que ella sea tu novia, porque ¿sabes?, a lo mejor ella sí te dice que sí. Pues como decía, yo pensaba que el Camiseta nos había dicho la verdad. —Se lo llevaron por equivocación. Me cae, andaban buscando a un tipo con el mismo nombre y las mismas características de mi papá. Pero todo va a estar bien. No se apuren. Yo siempre le creí a todo mundo. No sé por qué. Hasta hace tiempo empecé a preguntármelo. La mera neta, cuando eres chico no te das cuenta de muchas cosas. No quiero decir que seamos una bola de niños pendejos, nos damos cuenta más de lo que los adultos piensan. Pero si analizamos las cosas con cuidado, se nos van tantos incidentes, tantos detalles malos como buenos, que para cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. ¿Sí me explico? Ya que crecí y me junté con los muchachos de la cuadra, Luis, Mila, José, Raquel, y Antón, supe que fue realmente lo qué pasó con el papá del Camiseta, bueno y con todos, incluso conmigo mismo. —¿A poco de verdad no sabes que hizo el viejo García? Sí, el papá del Camiseta—Raquel siempre me habló como si fuera yo un total idiota—¿Pues no hasta andabas detrás de Yolanda, la hermana del Camiseta? No me acordaba de ese detalle. Es verdad… Yolanda era la hermana del Camiseta. Eso es precisamente a lo que me refiero, ya ven, los recuerdos de nuestra niñez aparecen de pronto. —Mira Lechero, te voy a decir que fue lo que pasó realmente, pero no sé si te vaya a gustar. —¿Por qué? La mirada de Raquel me mostró que ella tampoco había cambiado, era la misma chamaca, prepotente, mamona, que se creía la gran chingadera simplemente porque su papá trabajaba para el gobierno estatal. ¿De qué? Nunca supimos. Pero ella siempre nos decía de sus viajes a Europa, al otro lado, nos hablaba de Disneylandia, siempre nos presumía de que iba cada verano, que traía regalos para toda su familia y amigos de la escuela. Ella asistió a una escuela privada. Y total, era la “divina garza”. —Te puede hacer daño mi Lechero. —Ya no me digas así. —Es de puro cariño, me cae. Yo sé que eres hijo de tu madre. —¡Mejor ya cállate! Raquel soltaba esa carcajada que tuvo desde niña, una risa nerviosa, de burla de todo, un nerviosismo que la delataba, porque era tan insegura como cada uno de nosotros. —¡Mira Demetrio! El papá del Camiseta, violó a Yolanda, sí, a su propia hija. Lo encontraron metido en un hotel de mala muerte con Yolandita que no ha de haber tenido más de 11 años de edad y se la estaba cogiendo. ¿Entiendes qué quiere decir coger? ¿O quieres que te lo explique? Dicen que le metió un vibrador por atrás, que la pobre estaba sangrando, ya casi muerta, y el cerdo animal ese, seguía y seguía. ¡Qué bueno que le dieron un tiro y lo dejaron cojo de por vida! Por eso cuando regresó a la colonia, no caminaba, se arrastraba, y por eso nadie quería hablarle a él y a su esposa, que yo no sé por qué se quedó con semejante basura. A veces los recuerdos abren el baúl donde están otros tantos guardados, y te pueden hacer daño. La gente hablaba del señor García. Era un tipo mal encarado que trabajaba para la panadería de la colonia, se llamaba, Lo Real del Pan. Era él, quién llevaba el pan a distintos lugares. El susodicho era el mentado cuate que con una canasta en la cabeza, llevaba bolillos y teleras por regla general, a expendios de pan. También pasaba a distintos barrios a venderle a la gente directamente. Le hacía su lucha como todos. Pero la gente decía malas cosas de él. —¿No han oído que el señor García quiso tocar a Doña Esther? —¡En serio! —No lo creo, el señor es todo un caballero. —Pues Doña Esther no es ninguna santa. A lo mejor lo provocó. —Dicen que la otra tarde cuando andaba repartiendo su pan, Doña Esther lo invitó a pasar a su casa. Que a dizque tomarse un cafecito. —Ya ven, la señora Esther misma lo provocó. Es una mujer sola, y tiene sus necesidades también. —Fíjate bien lo que dices, porque cuando una dice que no, es no y punto. —Eso dicen todas, pero a la hora de la hora, todas quieren. —¡Pues no! El señor García se le acercó por detrás y la agarró sus senos y empezó a querer hacer sus cochinadas. La pobre Doña Esther gritó y como pudo salió corriendo. Fue cuando mi esposo la vio y fuimos los dos corriendo a su casa. Estaba el mentado señor García que recogiendo su pan. —¿Y qué dijo? —Que ya se iba. Que la Doña gritó porque se le hacía que el pan estaba muy caro. —Cuéntenme una de vaqueros. —Lo que yo oí es que el señor García le gusta meterse con niñas. —¡Jesús María y José! Ahí era dónde yo me refugiaba en mis juegos, mis fantasías y mi propio despertar. No me gustaba oír hablar mal de la gente, y, sobre todo, que nos metieran a los niños. Yo siempre dije que era tan suave ser niño. Lo único que realmente nos preocupaba era salir a jugar con los cuates y nada más. Aunque de que la gente hablaba, hablaba. Y ya que lo recuerdo bien, yo vi cuando salieron de su casa el señor García y su hija Yolandita. Ella era una niña muy bonita. Güerita, de pelo rizado. Su piel a mí se me figuraba que resplandecía. Siempre quise darle un beso, pero nunca tuve el valor. Con trabajos le pedí que fuera mi novia. Ambos tomaron en dirección al centro del pueblo, ahí dónde hay hoteles. Ella se miraba como que no quería ir. Me acordé que corrí y me les puse enfrente. —¿Adónde vas Yolandita? —¡Quítate chamaco pendejo! No estorbes—me gritó su papá. Casi me avienta a un lado. —El Camiseta está en la casa ve y habla con él. Hasta su papá le decía el Camiseta. Ahora me pregunto ¿por qué? Corrí rápidamente hacia la casa del Camiseta y Yolandita. Encontré a mi amigo casi llorando, sentado en un rincón de la sala. —¿Qué te pasó Camiseta? Te está saliendo sangre de la nariz. Aquella mirada, ahora me doy cuenta el por qué no deseaba recordarla. Era el rostro de un niño en completo terror. De pronto, oí el llanto de su madre, provenía de la recamara. El Camiseta me detuvo cuando intenté entrar a la recamara. Tomé por los hombros a mi amigo, lo abrasé. No sabía qué estaba pasando. —¿Qué pasó Camiseta? ¿Están bien? ¿Es tu mamá? ¿Qué onda carnalito? Entonces llega a mí un recuerdo de mi niñez. Una memoria que no he querido recordar. Un olvido preferido porque no sé cómo lidiar con él. El padre de Yolanda golpeando a su esposa, porque ella lo encontró con las manos debajo de las pantaletas de la niña. El Camiseta intentando pelear con su padre quién lo golpeó a gusto, con mucha saña. Y la pobre niña gritando de desesperación. Yo no podía hacer nada… no pude…por más que deseé hacer algo, tenía miedo, vi sangre entre las piernas de Yolandita, sangre en el rostro de mi amigo, y la cara de su madre totalmente irreconocible, y aquel hombre, simplemente tomó a la criatura y se la llevó a un hotel de mala muerte como dijo Raquel para terminar de hacer sus cochinadas. Este recuerdo no quise recordarlo… preferí enterrarlo en aquel baúl que alguien abrió y que ahora todos estamos viendo. Sí… Los recuerdos de la niñez son como fantasmas que aparecen de repente, sin avisar, sin decir absolutamente nada… y a veces nos pueden dañar… © David Alberto Muñoz Bill

Un cuento Por David Alberto Muñoz Bill está muy solo. Hablo de mi vecino de al lado. No estaré yo para contarlo ni tú para saberlo, pero su esposa se está muriendo. Le descubrieron cáncer. Y dice el doctor que no le da más de tres meses de vida. Sus hijos los visitaron hace unos días. Son tres, dos mujeres y un hombre. Llegaron así como son los gringos, rápidamente, sin el deseo de quedarse mucho tiempo. Todo a la carrera. No sé por qué son así los gringos. Es como que no les importa la familia. Su madre está desahuciada, y el pobre de Bill, se la pasa solo todo el tiempo. Ya es un hombre grande, ha de tener casi 70 años, y los hijos, así como si nada. Yo espero que cuando yo me esté muriendo, vengan los míos. No los quiero tener aquí las 24 horas al día, pero sí espero que me visiten, que vengan a despedirse. Bien que recuerdo que cuando vivían en la ciudad, venían todos los domingos y cenábamos juntos. Juanito llegaba con su carne para asar, y sus cervezas porque siempre le ha gustado tomar cerveza. Laurita traía tortillas hechas a mano, porque su madre le enseñó cómo hacerlas. Ya es muy difícil encontrar mujeres que sepan cocinar bien. Que hagan las cosas de la nada. ¿Dime tú cuántas muchachas conoces que sepan hacer tortillas a mano? ¿Verdad que no muchas? Además, los nietos, cómo te dan alegría. Es bonito tener nietos porque los puedes consecuentar, y ya que te cansan con sus necedades, los mandas con sus papás. Nosotros nos reíamos de todo, siempre hemos sido una familia muy a la mexicana, escandalosos, mitoteros, pachangueros, no lo voy a negar. Por eso cada vez que miro a Bill sentado frente a su casa, solo con su perrito, me pregunto: ¿Cómo será mi vejez? La mera verdad nunca había pensado al respecto. Cuando eres joven crees que vas a vivir eternamente. Y hasta te caen gordos los viejos, porque son muy lentos, porque a veces no entienden lo que les platicas, porque repiten las mismas historias una y otra vez. Pero cuando te das cuenta que un día, si tienes suerte de vivir hasta la edad de viejo, no sabes cómo vas a lidiar con la situación. Todo cambia de la noche a la mañana. Cuando menos lo piensas, las cosas se te caen de las manos. Ya no tienes los mismos reflejos que tenías cuando eras un jovenzuelo. Si antes ibas y venías caminando a la tienda dos o tres veces, ahora ya lo piensas, porque te duelen las rodillas, y la artritis te ha pegado igual que a tus padres, y todas aquellas cosas que podías hacer en unos cuantos minutos, ahora te tardas horas, y ya que terminas, te preguntas tú mismo que chingaos estaba haciendo. Ayer por la tarde fui a platicar con Bill. Le llevé una cerveza y nos sentamos enfrente de su yarda a platicar. Así le decimos al jardín por estos rumbos, yarda. Yo sé que antes me escandalizaba de mis compatriotas de cómo se habían hecho pochos, pero ahora la verdad soy igual o peor que ellos. La cultura te atrapa, te domina. Ya hemos vivido en suelo del tío Sam por casi 30 años, y no puedes evitar las influencias lingüísticas. Me cae que no, y no lo digo en tono de prepotencia, lo digo en tono de realización, ahí está otra palabra que a lo mejor no existe en español realization, o a lo mejor sí, ya ni sé, ni me importa. Lo que quiero decir, es que ya éste es mi país, y no que México haya dejado de serlo, pero ya somos otros, hemos cambiado, aunque esos principios como la familia pues espero que no cambien nunca, aunque a veces me pregunto cuando veo a Bill solo, triste, con rostro de congoja, chingada, ¿cómo voy a estar yo a su edad? Yo no quisiera enfrentar la vejez así. Aunque todos decimos lo mismo, pero en realidad no sabemos cómo nos va a llegar. —¡Hola Bill! How are you? How is your wife? Is she better? ¿Está mejor tu señora? —Sí… yes, everything is all right. Todo bueno… Así son muchos gringos también. No muestran ninguna emoción, todo lo quieren ocultar detrás de una sonrisa falsa. Bueno, al menos eso pienso. Porque cuando murió mi tío Luis, Bill fue al funeral y casi llora. Quisiera hacer algo por él. No estoy seguro qué decirle, cómo ayudarlo. Quizás, simplemente estando aquí con él, y tomándome esta cerveza junto a él. —¡Salud Bill! — Yes… salud… La mirada de aquel hombre de ojos verdes y cabello café claro se perdía detrás del sol. Casi pude ver lágrimas que querían brotar, pero él las sacudió con su fuerte voz, con su plática defensora de los derechos a poseer un arma de fuego, con esos insultos tan normales que muchos dicen a diario en estas tierras. “Oh, same shit different bucket! Life stinks sometimes! It is OK… yes…it is all OK…” La esposa de Bill se está muriendo, y yo no puedo hacer nada al respecto. La mera verdad, espero no verme igual que mi vecino cuando sea mi tiempo… -- See you later my friend… take it easy… Y así me despedía… © David Alberto Muñoz Ellos

Un micro relato Por David Alberto Muñoz Él la vio a distancia. Ella como siempre corrió huyendo de él. Se encontraron finalmente en un pensamiento perdido. Y fue cuando se dieron cuenta. Eran amantes traspapelados. © David Alberto Muñoz Hace exactamente 50 años, yo vivía en el Estado de México, específicamente en el Fraccionamiento las Américas, Naucalpan de Juárez. Era un niño de apenas 9 años de edad. Cerca de mi hogar estaba la escuela preparatoria a la cual asistí años después. Se llama todavía, Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), unidad Naucalpan. Ese nefasto 2 de octubre del año 1968, que fue precisamente el año en que vinieron a México las Olimpiadas por primera vez, y el Tibio Muñoz, ganó la primera medalla de oro en natación para México, su servidor estaba simplemente jugando en la calle como era muy común hacer en aquella época. De pronto vi, a un grupo de estudiantes que caminaban desde el centro del plantel CCH en dirección al periférico, dónde había una parada de autobuses precisamente en lo que se llamaba el Fraccionamiento de Echegaray. Me acerqué y le pregunté a un joven, de pelo largo, pantalón de mezclilla, y camisa de manta. —¿Qué onda carnal? ¿A dónde van? Él me respondió con voz segura. —Vamos a Tlatelolco. Va a haber una manifestación en contra del Chango. Así le decían al Presidente Gustavo Díaz Ordaz. —Vente con nosotros, para que no te hagan pendejo. Corrí apresuradamente hacia mi casa para pedirle permiso a mi papá para ir. No que estuviera completamente al tanto de los hechos, pero en mi casa siempre hubo revistas y periódicos, y además, veíamos las noticias juntos con mi padre quien nos explicaba cómo estaban las cosas. Basta decir que mi padre no me dejó ir. Y sólo con el paso de los años entendí el por qué. Sólo Dios sabe qué me hubiera sucedido. Esta escena quedó grabada en mi mente. Y en los siguientes días a la matanza del 2 de octubre. Lidié una verdadera batalla mental por reconciliar lo que el gobierno decía y lo que realmente sucedió aquel día, en que como dicen algunos, perdimos en México nuestra inocencia. Este año se celebran 50 años de la masacre en Tlatelolco. Parece increíble que hayan pasado tantos años y que todavía en México, no se esté reconociendo oficialmente que fue lo que realmente sucedió. En honor a esta fecha que dejó marcado nuestro país, publicamos el cuento “El Chilaquil Ayala”, escrito en el año de 1997 y publicado como parte de la colección de cuentos, Calzadas humanas, por Orbis Press en el año de 1998. El Chilaquil Ayala

Por David Alberto Muñoz ¿Cómo explicarle señor?... Pues verá usted, en 1965 mi familia y yo llegamos al D.F. No crea que éramos unos provincianos mensos, no seríamos ningún Fidel Velázquez, pero tampoco nos podían hacer pendejos con tanta facilidad. Al llegar a la capital nos impresionó muchísimo ver tanta gente. Parece ser que la ciudad de México es una fábrica de gente a chorros. Por todos lados que volteáramos salía gente. A mí en lo personal me encantaba ver a las muchachas. Era la época de la minifalda, usted se ha de acordar. ¡Chingada madre! A veces me metí en unos líos por andar de mirón, y otras pues también saqué buena parte. Pero oiga usted como solía decir Paquito Malgesto, ¿se acuerda usted de él?, ya se murió ¿qué no? Bueno, pero como decía él, oiga usted, a quién le den pan que llore, ¿qué no fue le famoso escritor Oscar Wilde el que dijo?: “para qué me ha dado Dios los ojos, si no para admirar la belleza de su creación”. No hombre, había millares de jovencitas, con unas piernas preciosas, y a poco a los hombres no nos gusta mirar, bueno, no solamente nos gusta mirar, entre otras cosas también nos gusta tocar a las chavas, sólo que seas joto ¿qué no? Pues como le decía llegamos en el 65. Yo me llamo Juan Ayala, pero me dicen El Chilaquil Ayala, que porque mi mamá siempre nos daba chilaquiles de almorzar y cuando estaba lista la comida no’más gritaba, “chilaquil, ¡chilaquil!”, y como yo era el primero en llegar a la cocina, mi madre me decía “ya llegó el chilaquil Ayala”. Y pues se me quedó el apodo. Ya ve usted como somos los mexicanos para eso de los apodos. La mera verdad no venimos por hambre a la capital…nosotros somos de Querétaro, apenas entrando en la ciudad, ¿conoce usted?, ahí a un ladito del acueducto, junto a la tienda de Don Serafín, vendía tan caro, que disque sus productos venían del otro lado, que quién sabe qué. A mi se me hace que era un sinvergüenza, era chilango de nacimiento, qué caray. Bueno, dicho con el debido respeto. No se vaya a dar usted por enterado. Pues como le decía, no había trabajo, estábamos pasando unas hambres que para que le cuento. Al Chilaquil Ayala se le acabaron los chilaquiles, ¡que la chingada, puede usted imaginar ni siquiera para comprar unas pinches tortillas! Ya ni sabíamos que hacer. Había días en los que nos la pasábamos no’más pensando en la comida. El hambre es cabrona mi amigo, cuando la gente tiene hambre las cosas se ponen feas. El pueblo puede estar chingado, fregado, como hemos estado todos los mexicanos por tanto tiempo, pero mientras haya comida nos calmamos. Pero eso sí, que no falte el refín, porque cuando falta, las cosas se ponen al rojo vivo, y le vale a uno madre todo, lo que quiere uno es comer, a la chingada con el país, con las viejas y, duele decirlo, pero a veces aun la misma familia vale madre. Esto invita a la violencia, a la anarquía, estas palabritas las aprendí ahí en la UNAM precisamente. Todos los estudiantes decían que la anarquía era peligrosa. Que el pueblo estaba verdaderamente aislado de la acción política. Que no teníamos ni voluntad ni opción de entrar de lleno en las decisiones políticas de nuestra nación. ¡Ay sí, no mames! No se crea, puro cotorreo, ya en serio, en aquella época yo simplemente estaba rete contento de estar en la capital, de ver tantas piernas bonitas y de tener la oportunidad de estudiar una carrera. Lo del Movimiento Estudiantil fue algo así como un proyecto extra. Yo sé que hay gente que me diría que me faltó conciencia política y chingadera y media. Pero la verdad yo no supe de dónde vino todo el desmadre. Tenía apenas 18 años, por más conciencia política que usted me diera, no dejaba de ser un jovencito mamón. No’más me acuerdo de haber desfilado en la del Silencio, de haber llegado al Zócalo, y de estar precisamente el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Lo que sí está grabado en mi mente es que entre nosotros, los verdaderos estudiantes, los que estábamos en primero o segundo año, el Movimiento significó más que nada una unidad bien chingona, se logró unidad entre todos los estudiantes. Todos trabajábamos, todos cooperábamos. Salíamos en brigadas, andábamos de torteros con las chavas, pero tú sabes, echando novio y a la vez nos sentíamos que éramos partícipes de algo muy especial. Al menos al nivel en el que yo estaba. Sí había aquellos locos como Cabeza de Vaca, Luis González de Alba, El Búho, la Tita y la Nacha, esos cabrones andaban bien metidos en todo el pinche Movimiento. En los famosos mítines yo no entendía de que hablaban. Era un griterío, no se sabía ni quién estaba hablando ni de qué se estaba hablando. A mí me gustaba más andar en la calle, que volanteando, que colectando dinero para la tinta, pues usted sabe, con los cuates, con las muchachas en los camiones, respirando el aire contaminado de nuestra linda capital. El 2 de octubre yo llegué muy temprano a Tlatelolco. Serían como eso de las seis o siete de la mañana. Ya había algo de gente. Unos locos andaban con aires de delirios de grandeza, que eran representantes del CNH, usted se ha de acordar, el Consejo Nacional de Huelga, y que tenían el mandato de mantener el orden. Eran unos pinches jovencitos igual que yo en aquella época, cuando mucho 19 años. ¡Ah! Pero eso sí, cómo tenían verbo, eso es algo que al chilango le sobra, palabra, ojalá pudiéramos dejar de hablar tanto y principiáramos a ser honestos con nuestra gente. Me acuerdo que recorrí la explanada pretendiendo ser uno de los líderes y hasta me eché un discursito, acá a la zorra, para calentarme un poquito los ánimos. El día se fue como agua, sabíamos que se había programado una manifestación en el Casco de Santo Tomás para más tarde. A eso de las once la gente comenzó a llegar. Era un chinguero de gente la que estaba en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Existía un ambiente a todo dar antes de que todo empezara, yo creo que es verdad lo que dicen algunos, el 2 de octubre perdimos nuestra inocencia como nación, dejamos de ser adolescentes para convertirnos en adultos. Pero yo nunca voy a lograr borrar de mi mente el sentimiento de serenidad, de calma, de quietud, que la mera verdad yo nunca he vuelto a sentir. Hombres, mujeres, niños, jóvenes juntos con ancianos estábamos ahí, como en un domingo en el Parque de Chapultepec. Alrededor de eso de las 5 o 6 de la tarde, el ambiente estaba en todo su apogeo. Toda la gente esperaba algo, creo que ya no nos importaba lo que pasara, bueno, al menos eso pensábamos en aquel momento, estábamos simplemente contentos. Levanté los ojos al cielo y pude ver unas luces verdes de bengala. Pensé, qué cabrones los líderes, hasta fuegos artificiales consiguieron, ¿cuánto les costaría? No pasó un segundo más después de haber visto aquel espectáculo en los cielos cuando se dejó venir el terror, la muerte y la sangre sobre nosotros. Balazos, gritos, empujones, gente corriendo, ruido, granaderos, soldados, policías, los del guante blanco, plegarias a la virgen, maldiciones al ejército, a los estudiantes, a Dios mismo, una anarquía total fue lo que reinó a partir de aquel callado segundo, suspendido en el tiempo cuya memoria jamás podré borrar. Ni en el mejor libro de texto hubiera podido ver en carne propia lo que significa la crueldad humana desatada por órdenes de algún cabrón que se sintió prepotente. Mis compañeros me gritaban: ¡¡Chilaquil, agáchate, ¡¡Chilaquil por allá no, ¡¡Chilaquil ayúdame, ¡¡Chilaquil no me dejes, ¡¡Chilaquil me muero, ¡¡Chilaquil por tu madrecita sácame de aquí, ¡¡Chilaquil, ¿qué pasa? ¡¡Chilaquil mi niño, mi madre, mi papá, mi abuelita, mi esposa!!!!... Chilaquil, ¡chinga tu madre! Usted ha de dispensar el lenguaje coloquial, pero no puedo aún entender lo que pasó en Tlatelolco, estuvo rete feo, los soldados llegaban con bayonetas y no les importaba si éramos hombres o mujeres, al parejo nos daban. Jalaban a las mujeres de los pelos, las empujaban, las manoseaban como aprovechando la oportunidad, a nosotros nos agarraban de los huevos para callar nuestro grito de desesperación; yo le pregunto distinguido. ¿cómo es posible cometer tanta injusticia con gente que, la mera verdad, en muchos de los casos no tenía vela en el entierro? Yo corrí como loco por toda la plaza, no sé ni a dónde. Miré cuerpos tendidos alrededor de toda la explanada. Helicópteros volaban sobre nosotros lanzando cañonazos con pólvora de odio y cizaña. Escuché niños llorando, llamando a su mamá, escuché madres desesperadas llamando a sus hijos, contemplé ancianos siendo literalmente aplastados por la multitud que corría desesperada a lo largo de toda la plaza. La gente caía y caía, una tras otras, sin pauta alguna. Jamás se levantarían, sus cuerpos quedarían clavados a las puertas de la Iglesia, puertas que nos se abrieron aún al saber lo que estaba pasando. Vi columnas de hombres y mujeres derribarse a balazos. Miré cómo los ideales del Movimiento se convirtieron en cenizas, en polvo, en sangre embarrada en las paredes de todo Tlatelolco. Mucha gente murió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Si usted me pregunta ¿qué hizo el Chilaquil Ayala? La mera verdad, el Chilaquil Ayala no hizo nada, absolutamente nada, sólo pudo sobrevivir, gracias a Dios. Tener miedo es muy canijo mi amigo. El terror a no poder controlar la situación, el pánico al ver tanta muerte alrededor de uno, chingada, eso no se puede olvidar. El Chilaquil dejó de existir en aquel día nefasto para México. Y no se crea que quiero sonar cursi, ni nada. Pero es la mera verdad. Me acuerdo que cuando llegaba a la cocina después de escuchar que mi madre me llamaba, cómo me hacía fiestas. Usted sabe, yo jugaba, que ¡aquí llega el Chilaquil Ayala, el defensor de los pobres! ¡¡El gran, el único, el que cambiará al mundo!! La mera verdad el Chilaquil Ayala no pudo hacer absolutamente nada. El próximo año ya van a ser 31 años de lo que pasó en Tlatelolco. Ojalá haya servido de algo, ojalá los mexicanos podamos aprender algo bueno de aquella lección tan dura. Por mi parte yo me quedé a vivir en la capital. En la colonia Roma, ahí tiene usted su casa. Me casé con una muchacha que se ponía minifaldas y ahora yo no quiero que mis hijas las usen. Dejé de ser joven para convertirme en adulto. Sabe usted, ahora que estoy más viejo creo que es importante reflexionar cuidadosamente y más que nada ser honestos con la gente, con nosotros mismos, y ver verdaderamente que fue lo que pasó y, la mera verdad, lo que pasó a mí no me gusta recordarlo… © David Alberto Muñoz Del libro: Calzadas humanas, Orbis Press1998. |

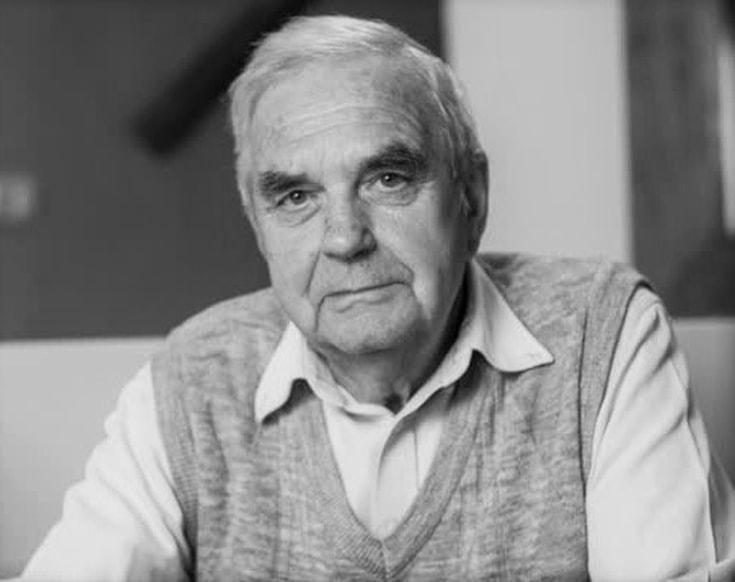

David Alberto MuñozSe autodefine como un cuentero, a quién le gusta reflejar "la compleja experiencia humana". Viaja entre 3 culturas, la mexicana, la chicana y la gringa. Es profesor de filosofía y estudios religiosos en Chandler-Gilbert-Community College, institución de estudios superiores. Archives

July 2021

|

RSS Feed

RSS Feed